SDKや生成AIを活用。ルーキーならではのアイデアとツール活用が光ったPLATEAUハッカソン

「PLATEAU Hack Challenge 2023 for ルーキー」レポート

生成AIを積極的に活用したルーキーハッカソンが示すもの

今回、グランプリは「蜘蛛忍者になって東京を駆け巡れ!」の受賞となったが、そもそものスパイダーマンのアセットの出来がよかったのではないかという議論があった。伊藤氏が講評にて明らかにしていたが、ただ、そうしたアセットの存在を知っていること、知識・情報の収集、活用のノウハウという面も含めての結果を評価するという形に落ち着いたという。

この点は、ハッカソン1日目の終了時にメンター取材の際に指摘されていた話にもつながっており、興味深く感じたところである。メンターの高橋忍氏(ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社)は今回のルーキーハッカソンの印象を「PLATEAU SDKなど国土交通省側が整備しているツールもそうだが、ChatGPTなど生成AIを積極的に使っている」と言う。「~~のUnityのコードを出力して」とChatGPTに作成させるのだ。

有年亮博氏(株式会社シナスタジア)もその点で、今後、ハッカソンとアイデアソンの垣根がだんだんなくなっていくのではないかと述べた。いままでは、ハッカソンは技術的なことがわかっている人が参加するものだったのが、アイデアソンレベルの感覚で、アイデアさえ言語化できればそれが数時間でデモができるという形になる。そうなると、本当にさまざまなアウトプットが期待できるということになる。

竹内一生氏(ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社)はアイデア出しでも、自分だけではなく、もう一人自分がいるという感覚でChatGPTが使われていくのではないかとする。

より良いものを作る助けになるものがすでに世の中にあれば、うまく使って仕上げていくことで大きなアドバンテージになる。ルーキーハッカソンでそれが見えたことも面白い。

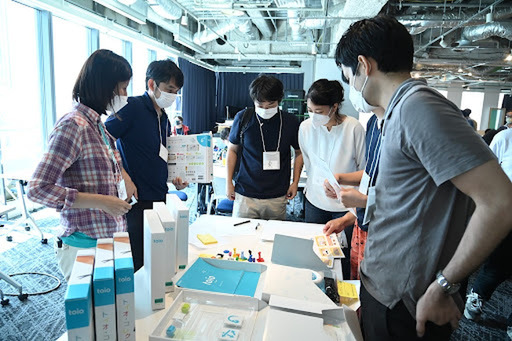

ただ、フルリモートのチームで3D都市モデルという比較的容量の多いデータを扱う共同開発には、やはりある種のノウハウが必要になる。そこはルーキーハッカソンには少々ハードルになったのかもしれない。ハックに慣れていないと言ってしまえばそうなるが、特にゲームエンジンベースでコードを共同編集する難しさに詰まってしまうチームもあったと、やはりメンターで2日間各チームを見ていた久田智之氏(株式会社アナザーブレイン 代表取締役)は言う。

「ゲームエンジンを決める必要はあるが、事前にみんなが同じ開発環境を整えて、リモートで共有しながら開発していくノウハウをレクチャーするようなセッションがあると親切だったのかもしれない」と久田氏は振り返る。とはいえ、「ハッカソン初心者、PLATEAU初心者が2日間、オンラインでの共同作業でここまでのアウトプットを出してきたことは素晴らしい成果」(久田氏)だ。

「この短期間でPLATEAUの技術になじんで作っていく姿が非常に刺激になった。メンターとして一緒に走れて楽しかった」と田中正吾氏(ワンフットシーバス)は振り返ってコメントを述べたが、これは何より参加した全員が感じているところだろう。

最後に内山氏は、「今回のハッカソンだけと単発で終わるのではなく、PLATEAU NEXT 2023はこの後も続いていくので、ぜひ開発を続けて、このあとのハッカソンやアワードにチャレンジしてほしい」と締めた。