再エネで要注目。特許から見るリソースアグリゲーションの動向

電力取引に関する国内の動向

ここで、電力取引に関する国内の動向を押さえてみましょう。

・1995年:電気事業法改正

→特定規模電気事業者による新規参入が可能になる。

・2000年:電力小売自由化スタート

→供給先は大規模工場、高層ビルに限定され、取引量は市場全体の3割程度に留まる。

・2003年:日本卸電力取引所 創設

→2005年4月から取引開始

・2005年:自由化領域拡大

→供給先が中小ビルや中小規模工場まで拡大され、市場全体の約6割が自由化対象となる。

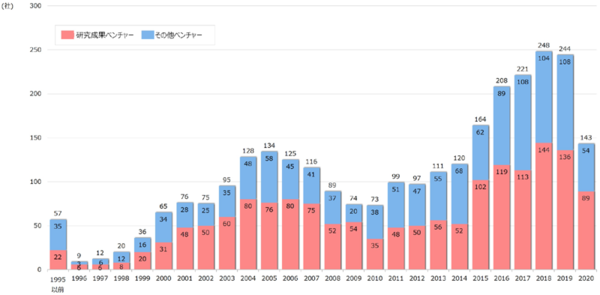

・2007年~2010年頃:特定規模電気事業者の設立が増加

→自社やグループ会社の電力調達コスト削減を主目的として電力供給を行う特定規模電気事業を新設する気運が高まる。

・2011年3月:東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の発生

→電力の需給逼迫を引き起こし、計画停電が実施される。大口需要家は節電を義務付けられる。需給バランスの崩れにより、日本卸電力取引所からの調達が不安定になり、事業を撤退する特定規模電気事業者が相次ぐ。

・2012年:FIT制度の開始

→再生可能エネルギー導入が急拡大し、一定の発電コストの逓減は実現したが、一方で、以下の課題が顕在化した。

・・使用者が負担する再エネ賦課金の増大

・・コスト競争力を高めるインセンティブが働かない

・2016年:電力の小売全面自由化

→家庭や商店も含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになった。

・2022年:FIP制度の開始

→事業者が投資を予見しやすくなり、市場価格を意識した発電が促進されること期待されている。

FIT制度「固定価格買取制度」:設備投資の回収ができる固定価格で一定期間にわたり電気を買い取る制度。2012年に施行された再生可能エネルギー特別措置法により導入された。

FIP(Feed in Premium)制度:電力卸市場などでの売電価格にプレミアムを上乗せする制度。プレミアムによって再生可能エネルギーへの投資インセンティブを確保しながら、電力需給バランスに応じて変動する市場価格を意識して発電することを促す。FIT制度により生じる課題を解決するために導入された。

このような国内の動向の経緯を踏まえると、2016年に電力取引の小売全面自由化がされ、2022年からFIP制度が開始されたことで、電力取引の市場は現在拡大しているものと推測でき今後も拡大していくことが予見されます。