業務を変えるkintoneユーザー事例 第236回

三者三様答えが違う そんな情報の不整合を整えた大阪のオーシン

同じデータベースを見る町工場 図書委員のノウハウで情報をkintoneに

2024年08月13日 09時00分更新

kintone hive 2024 osakaの3番手は、土鍋加工を行なう東大阪の町工場オーシンの藤田創氏。同じデータベースを見ることで、ミスやロスを減らせるのではないかと考えた藤田氏は、社内の情報をコツコツkintoneに登録。そのノウハウは自身が務めていた図書委員時代のものだった。

先輩から言われた「黒しずくの4ゴウ」とは?

「風化していく『製品仕様書』のファイルが、生きたデータベースに変身するまでの1年間」というタイトルで登壇したのは、オーシンの藤田創氏だ。終始ゆっくり、落ち着いた口調で語る藤田氏は、会社概要と自己紹介からセッションをスタートさせる。

オーシンは東大阪の町工場で、従業員は14名。藤田氏は、金属加工業のMC・NC旋盤のオペレーター、工作機械の設計などを経て、2020年にこのオーシンに入社した。現在は営業、設計、製造、試作、事務、社内システム管理、Webマーケティングなど中小の町工場ならではの兼務&兼務の業務を日々担当している。

オーシンの事業は大きく3つに分かれているが、「今回は土鍋の底を削って、IHで使えるようにする会社と覚えてほしい」(藤田氏)とのこと。ハンバーグやオムライス、パスタなどを供するIH用の土鍋を提供している。

そんなオーシンに4年前に入社した藤田氏だが、新人時代はわからない言葉ばかりだった。先輩から「黒しずくの4ゴウ持ってきて」と言われて、在庫を探しに行くが、どれが黒しずくかわからない。正解の鍋にすら別に黒しずくとは書いておらず、シールには「ご飯鍋」と書かれているだけだ。

また、製品の仕様を確認するため、「ここの厚みが知りたいんです。どこかに資料まとまっていませんか?」と聞いてみると、答えは「販売管理システムにまとまっているよ」「製造部のファイルにしまってあるよ」「俺の頭の中にあるからいつでも聞いて!」と三者三様だった。

しかし、実際に販売管理システムの弥生販売を調べると特段記載はなく、製造部の仕様書ファイルには6mmと書いてあるが、先輩の答えは5mm。「どれが正しいんだろう」と調べてみると、実は仕様変更が半年以上反映されていなかったという事実にたどり着く。結果、それぞれの役割で、それぞれのデータベースを持っていた。「だから、それを見比べることをしなかったんです」と藤田氏は振り返る。

収集、保存、管理、活用の4ステップ まずはひたすら収集

弥生販売に登録されている製品状態、製造部にある製品仕様書ファイル。当然ながら両者はつながっていない。そのとき藤田氏は「みんなが同じデータベースを見ながら作業ができたらいいのに」と思った。実現するのは簡単ではないと思ったが、気づいたのは過去に図書委員だったときに同じことをやったという経験だ。

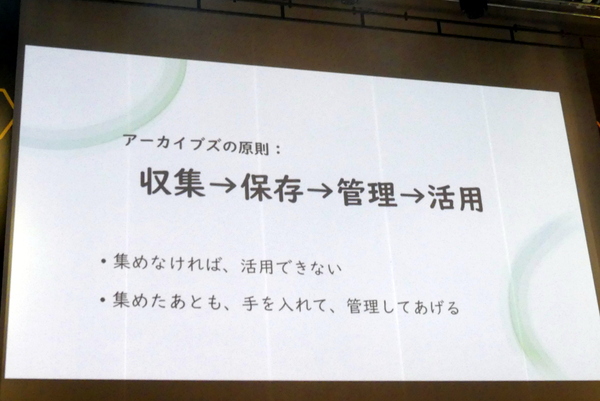

藤田氏が気がついたのは、学生時代に本や資料を整理する図書委員をしていたときに聞いた「アーカイブズの原則」。すなわち「収集、保存、管理、活用」の4つの順番を守らないと、データはうまく管理できないというアドバイスだ。「まず集めなければ活用はできないし、集めた後も手を入れて管理してあげないと、情報は守られないと教わった」と藤田氏は思い返す。

「どうなるかわからないけど、まずは集めてみよう」と考えた藤田氏。簡単なところからまとめて、同期や連携はいったん無視して、少しずつ増やしていくことにした。具体的にはCSVで書き出せるファイル、Excelで管理されているファイル、紙・ファイルにまとまっているものを、会社で導入されていたkintoneに入れてみることから始めた。「どうなるかは、いったん置いておいて」(藤田氏)。

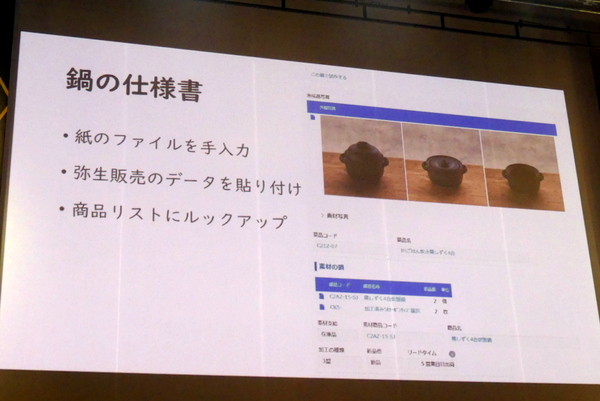

こうしてできあがったのが、商品リスト、得意先リスト、仕入れ先リスト、鍋の仕様書など、160以上のアプリだ。たとえば、弥生販売をインポートし、現物の写真を撮って貼り付けた商品リストは、ルックアップでつなげている。鍋の仕様書も紙のファイルを手入力しつつ、弥生販売のデータを貼り付け、商品リストにルックアップしている。

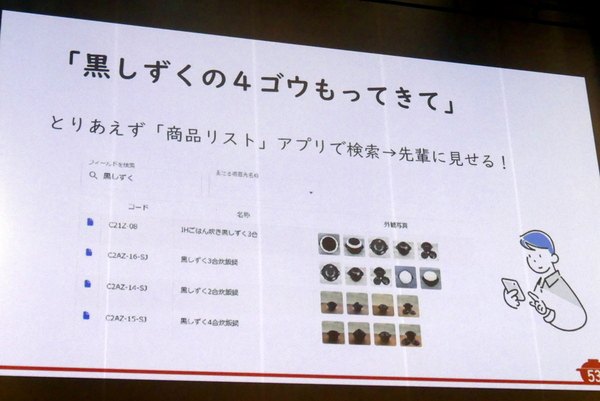

さらに「一覧高速検索プラグイン&絞り込みプラグイン」「タグ付けプラグイン」(リビッツワークス(Ribbit's works))を活用することで、検索が容易になった。「『黒しずく』と検索したら、画像付きで、いつでもどこでも情報が出てくるんです。ごはん鍋で検索してもでてきます。商品を見て、これなんだろうと思ったら、調べられるようになったんです」(藤田氏)。

紙への信頼は厚いが、PrintCreatorで乗り越える

ここまで来たら活用まで行けそうだが、紙への信頼が厚く、なかなか先に進まなかった。「やっぱり紙じゃなきゃ駄目なんだよね」「商品と紙がくっついてないと、安心できない」など、慣れたフォーマットに対する現場の信頼は厚かったからだ。

そこで現場の信頼をそのままkintoneで再現すべく導入したのが、トヨクモのPrintCreatorになる。これにより、今まで使っていた紙とそのまま同じ書式を出力できるようになった。ユーザーは手書きの部分を書き起こすだけで済むし、出力がデータベースからの出力なのでミスなし。入力も補助があるし、見た目が紙と同じなので安心感もあったという。

「黒しずくの4ゴウもってきて」と先輩に言われたら、藤田氏はいまどうするか。「おもむろにkintoneを開き、商品リストに黒しずくで検索します。これでいいですか?と聞いてみれば、間違って持っていくこともありません」と語る。厚みを知りたければ、鍋の仕様書のアプリを調べれば、自分で解決できる。別の社員に聞いても、みんながkintoneを調べて答えを返す。「これってみんなが1つのデータベースを見る会社に近づいたのではないでしょうか?」と藤田氏は語る。

「バラバラに管理されたデータベースはミスの元」だが、「みんなが同じデータベースを見ることで解決できる」というのが、藤田氏のまとめ。そして具体的な手法としては、収集、保存、管理、活用の順番で、とりあえずkintoneに集めてみる。データベースの基本的なメリットを再認識できたセッションは、そんな提案で幕を閉じた。

2025年3月末までの限定公開です

この連載の記事

-

第297回

デジタル

モンスターExcelもそのままkintoneアプリ化 老舗企業を整トーン(頓)した「小田トーン」の実力 -

第296回

デジタル

わずか3名で5万6000人へのkintone展開 「作る」から「変える」マインド変革が突破口に -

第295回

デジタル

全職員の6割がkintoneを利用する関西外国語大学 背景に待ったなしの大学DX -

第294回

デジタル

シェア100%の重圧を跳ね除けろ 味の素ファインテクノの業務改善は、kintoneで加速した -

第293回

デジタル

業務改善はクライミング kintoneで壁を登った元気女子の感情ジェットコースター -

第292回

デジタル

“なんとなく”の現場改善、もうやめません? kintone運用6年で辿りついた自動化と可視化 -

第291回

デジタル

kintone導入、失敗しませんでした 先駆者がいたので、kintone留学や伴走支援まで用意され、至れり尽くせり -

第290回

デジタル

kintoneを使ってもらうことはあきらめた でも、年間1500時間も業務時間は減った -

第289回

デジタル

“Excel地獄”から始まった全社DX 若手女性社員の熱意が老舗企業の「ITなんて無理」を覆す -

第288回

デジタル

DXはゲームセンターの“落とし物管理”から加速した 海外まで広がるGENDAのkintone活用 -

第287回

デジタル

学童保育の基幹アプリとして機能するkintone 本職が作るとこうなる - この連載の一覧へ