RISC-Vも一段落したところで、さて次に何をやろうかと編集氏と話あっていた時に出たお題が「あとやってないのは消えていったインターフェースですかね。IDEとかSCSIとかRS-232Cとか」。うん、まぁそれはアリだな、なんて思いながら仕事をしていた時に、いろいろ筆者にお題を下さることで定評のある(?)岩崎啓眞氏が「RS-232Cだった時代を知らない人たちの方が圧倒的に多い」なんて事をPostされてて、これはちょうど手頃なお題ではないか、と確信した次第。

そうか…どんなPCでもたいていあった(もしくは準備可能だった)インターフェースがセントロとRS-232-Cだった時代を知らない人たちの方が圧倒的に多いわけだよなあw

— 岩崎啓眞@スマホゲーム屋+α (@snapwith) February 3, 2024

ということで、「昔のPCにはあったのに、もう今はどこに行ってしまったやら」というI/Fを紹介していこう。初回はカセットインターフェースとどっちにするか悩んだのだが、シリアルI/Fを取り上げる。

RS-232-Cという呼び名のほうが浸透している

シリアルI/F

シリアル、あるいはRS-232-Cと言った方がわかりやすいかもしれないが、それこそ10年くらい前のPCには(かろうじて)まだ生き残っていたI/Fである。232Cとハイフンなし表記のほうが世の中では浸透しているようだが、EIAが策定した正式名称は232Cではなく232-Cである。

シリアルI/Fというのは要するに「1bit単位でシリアルで通信する」方式である。このシリアルI/F、広義には今だとUSBやPCI Express、I2C/I3C、SPI、...と極めて広範に利用されている通信方式であるが、今回話題にする(つまりインターネット敬老会の方々が言う)シリアルI/FはRS-232-Cと呼ばれるUART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:非同期送受信)方式である。

やや小難しい話になるが、データ伝送をする場合、シリアルとパラレルの2つがある。シリアルは文字通り1本の信号線で送受信する方法、パラレルは複数本を束ねて送受信を行なう方法だ。この2つだが、以下の相反した特徴がある。

| 各インターフェースの特徴 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| I/F | メリット | デメリット | ||||

| シリアル | 信号線の本数を減らせる | 転送速度が低く抑えられる | ||||

| パラレル | 転送速度を稼ぎやすい | 信号線の本数が増える | ||||

PC内部のバスや、この後出てくる周辺装置を接続するI/Fでは、パラレルを利用したケースが圧倒的に多い。というのはPCの周辺装置の接続程度であれば、信号線が増えても若干ケーブルが太くなる、あるいは広くなる程度で、信号速度をそれほど引き上げなくても転送速度を稼ぎやすいからだ。

ではシリアルI/Fはなぜ生まれたか? というと、こちらはもともとの起源が電話線を使ったテレタイプ(*1)に起因するためだ。なにしろ電話線は長距離を引き回すので、ここで複数の線を引き回すのはコストも掛かるし故障や断線などがあったときに故障個所の特定も修理も大変である。

したがって電話線は1本の電線で構成されるわけだが、これにモデムと呼ばれる「電話線上の信号とテレタイプの信号を双方向変換する」機械をつないでテレタイプに接続する際に、結局モデムは1bitづつ信号を受信(あるいは送信)するので、テレタイプとのI/Fもシリアルのままの方が便利ということになった。

テレタイプは1849年に最初のサービスが始まり、1970年代末まで利用されている。テレタイプの機械そのものは1980年代いっぱいまで、コンピューターの端末として使われた。その当時はモデムの側でシリアルとパラレルを変換するのが難しく(主にコスト的な問題であるが)、シリアルで受けた通信をそのままモデム経由でテレタイプなりコンピューターに送る、あるいは逆にテレタイプやコンピューターからシリアルで受けてモデム経由で送り出す方が容易だった。

そういった事情から、テレタイプとモデムをつなぐ規格としてシリアルI/Fが開発されたが、これは当初独自の規格だった。ちなみに1958年にAT&Tが発売したモデムの写真は連載393回の白黒写真である。2つのキャビネットの間に鎮座している電話機の大きさを見れば、いかに大きかったかがわかるが、それは本題ではない。

この独自規格はそれこそテレタイプのメーカーやモデムのメーカーごとにまちまちだったが、Teletype社のテレタイプが次第にシェアを増やし、これの互換機なども登場するようになると、このTeletypeのI/Fが一般的というか業界標準になった。

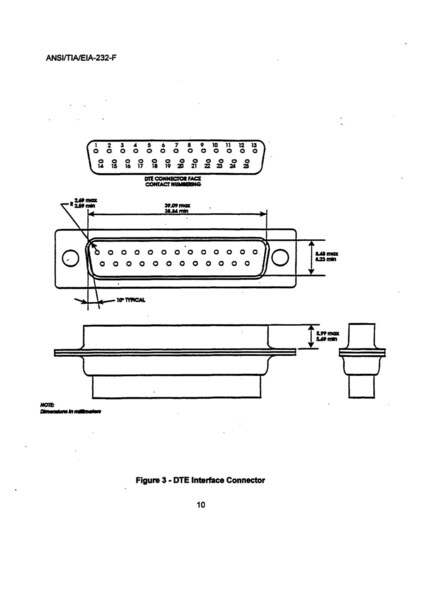

そこでこのTeletypeのI/FをTIA(Telecommunications Industry Association:米電気通信工業会)がTIA-232という名前で標準化する。これがのちにEIA(Electronic Industries Alliance Standard:米国電子工業会)でEIA RS-232となった。RSは推奨規格(Recommended Standard)の略で、1960年にRS-232、1963年にRS-233A、1965年にRS-232B、1969年にRS-232-Cと何度か改定されており、最新版は2012年にリリースされたTIA TIA-232F(R2012)であるが、RSを冠するのは1969年版が最後で、それもあってこのRS-232-Cの名前で一般的に通用している。

(*1)「テレタイプ」は1930年に創業したTeletype Corporationの商標で、英語での一般名称はTeleprinterであるが、日本ではテレタイプで通っているので本稿ではテレタイプとする。

※お詫びと訂正:記事初出時、RS-232-Cの写真に誤りがありました。記事を訂正してお詫びします。(2024年2月12日)

この連載の記事

-

第837回

PC

NanosheetからForksheet、そしてCFETへ──TSMCが描くA14以降の微細化戦略 -

第836回

PC

DRAMもNANDも限界! AI向け「第3のメモリー」に微細化の壁を越える次の一手はあるか? -

第835回

PC

電気⇔光変換の最短ルートが判明、TSMC COUPEで実現する“抵抗ゼロ”の光伝送 -

第834回

PC

“光で殴る”時代へ! GlobalFoundriesが挑む次世代シリコンオプティクス開発競争 -

第833回

PC

RibbonFETの限界とCFETの賭け インテルは次の10年を超えられるか -

第832回

PC

Intel 18AでSRAMは進化したか? Synopsysが挑む最適化技術とWrite Assistの新アプローチ -

第831回

PC

Intel 18AはTSMCに対抗できるか? RibbonFET/PowerVIAの可能性と限界 インテル CPUロードマップ -

第830回

デジタル

HPCからAI向けに用途を変えたInstinct MI350X/400X AMD GPUロードマップ -

第829回

デジタル

2026年にInstinct MI400シリーズを投入し、サーバー向けGPUのシェア拡大を狙うAMD AMD GPUロードマップ -

第828回

PC

TOP500の4位に躍り出たJUPITER Boosterは効率と性能/消費電力比が驚嘆に値する -

第827回

PC

オーディオとモデムを普及させるのに一役買ったAMRとACR 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ