クレディセゾン、SOMPOシステムズがそれぞれの取り組み紹介、「Slack Tour Japan Online」講演レポート

SlackのROI=導入効果を数値化するための「3つの着眼点」

2020年12月01日 08時00分更新

企業がコミュニケーションツールとしてSlackを導入した際、その効果をどうやって数値化するかが問題となる場合がある。特に、経営陣から導入後に「投資対効果(ROI)」を問われた時、どう説明するかは重要だ。2020年11月12日に開催されたSlack Japanの年次カンファレンス「Slack Tour Japan Online」では、Slackを導入している2社の経営層がこのテーマについての考え方を披露した。

クレディセゾン 小野氏:Slackのコストは「1日2分の業務改善」で元が取れる

最初に登壇したのは、クレディセゾンCTOの小野和俊氏だ。小野氏は、自社の経験から投資効果についての考え方を披露した。

小野氏はエンジニアとしてキャリアをさまざまな企業で積み上げてきた。まずサンマイクロシステムズ(現オラクル)に入社し、米国シリコンバレーでの仕事も経験。その際に出会った投資家から資金を受け、ベンチャー企業アプレッソを起業する。その後アプレッソがシステムインテグレーターのセゾン情報システムズと資本提携したのに伴って同社に移籍。そして2019年、その親会社であるクレディセゾンに移り、CTOとして同社のデジタル変革をリードする立場となる。現在同社では、デジタル化のツールを内製で新規開発する部門を率いている。

小野氏はアプレッソ、セゾン情報システムズ、そして現在のクレディセゾンの3社で、自ら提案してSlackを導入してきた。今回は、現在所属するクレディセゾンにおけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とSlackの関係について説明した。

クレディセゾンは、国内3700万人の会員を抱えるクレジットカード事業が中心の金融会社。連結で年間約7兆円のクレジットカード取り扱いがある。小野氏は2019年3月に同社入社後、直ちに内製開発のチームを立ち上げる。エンジニアは小野氏の個人ブログで募集して採用し、企画から開発、運用まで全てを行う8名のチームを作った。

内製開発のチームで初めて作った大型サービスである「セゾンのお月玉」がヒットする。それが評価され、その他の新規プロダクトの内製化も始まった。2020年3月からは、顧客接点の全体を統括するデジタルイノベーション事業部も内製で開発することになり、10月からは社内全部門のデジタル化推進を担当することになる。

Slackの導入効果について、小野氏は「生産性」「エンゲージメント」「アジリティ」の3つの観点から説明した。

ひとつめは生産性について。同社の従業員数は約3000名だが、現在はSlackのアカウントをその半分である1500を上限に利用している。Slackの生産性を考える際、単純に利用金額と従業員の効率化をコスト換算してみた。

同社が利用するプラスプランは、1アカウント月額1800円である。一方、従業員の人月単価を60万円とすると、1分当たりのコストは約66円となので、1800円はおよそ27分に相当する。これを月間の営業日(20日)で割ると、多めに見積もっても「1日当たり2分」となる。「つまり、Slackによって1日2分仕事の効率が改善すれば、元が取れることになる」(小野氏)。

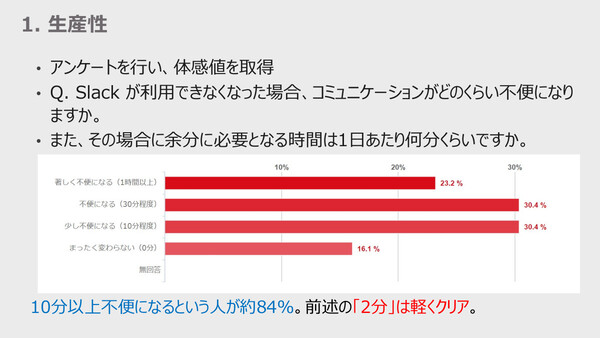

次に、Slackに利用について従業員にアンケートを採り、「Slackが使えなくなったらコミュニケーションが1日どれぐらい不便になるか」を尋ねてみた。「10分以上不便になる」と答えた人が約84%に達しており、前述した1日2分を軽く超えていたという。「コミュニケーション効率を数値化してみると、Slackの導入効果は圧倒的だということがわかった」(小野氏)。

次にエンゲージメントについて調べた。同社のSlackのアクティブメンバー数は、2020年のコロナ禍で緊急事態宣言が出され、出社が限られた時から一気に増えた。そして解除後に出社する人が戻ってきても、Slackの利用は落ちていないことがわかった。小野氏は、継続的にアクティブに使っているユーザーが定着したとみている。

そして3点目がアジリティだ。これについて小野氏は、同社が10月5日に開設した「ふるさと納税」の特設サイトを例に説明した。このサイトの機能改善について、開発した部門から小野氏が率いるエンジニアチームの意見を求められた。ただ、そのタイミングはサイト公開の1週間前の9月28日だった。そこで急きょSlackのチャンネルを作り、公開までの1週間に382ものメッセージのやりとりを行った。

「短い時間だったので当然対応が無理だったこともあるが、画面デザインの修正など、できるところを短期間で対策し、魅力的なサイトにすることができた。こういう議論ができるのもSlackのいいところだ」(小野氏)

なぜ同社にとってSlackが重要なのか。小野氏は「バイモーダル」の考えを示した。日本の伝統的な企業で重視してきた、事後的、安定性重視、ウォーターフォール型開発といった「モード1」の考え方がある。それに加えてこれからは、ベンチャー企業などで用いられる、事前的、速度重視、アジャイル開発などに代表される「モード2」の文化を取り入れ、共存させていく必要があるという。

「モード1は“武士”に例えられる。守りを固めるために鎧をまとうため、動きが鈍い。一方モード2は“忍者”。俊敏に動くが安定しない。この両者はどちらがいいということでなく、企業は両方を持たなくてはいけない。プロジェクトに応じて『これはモード1.2で安全重視』、また別のものは『2.0でとにかくスピード重視で進める』など、変えていく必要がある」(小野氏)

ただモード1とモード2は、社員にとって互いの文化を理解することが難しく、衝突を起こす。そこでSlackを使ってコミュニケーションを活性化させることで、両者の壁を解き払うことが重要だという。小野氏は、「Slackによって事業の改善サイクルを速く回していくことで、バイモーダルな企業経営が実現できる」とまとめた。