SORACOM Conference Connected.基調講演レポート

スターバックス、まごチャンネル、Akerun、LOVOT、WHILLの「Connectedな世界観」

2020年9月17日、IoTプラットフォームを手がけるソラコムはオンラインイベント「SORACOM Connected」を開催した。午前中の基調講演ではソラコム代表取締役社長 玉川憲氏がスターバックス、まごチャンネル、Akerun、LOVOT、WHILLと対談し、各社が考える「Connectedな世界観」を聴衆に披露した。

リアルとバーチャルが一体化するConnectedな世界観

基調講演に登壇したソラコム代表取締役社長 玉川憲氏は、まずConnectedな世界観としてオンラインサイクリングサービスのZwift(ズイフト)について紹介した。ZwiftはPCとセンサーを組み合わせることで、物理的な自転車をこぐと、仮想空間でロードレースを楽しめるサービス。先日は玉川氏もツール・ド・フランスのコースで約2時間半、斜度10度の坂をこぎ続けたという。

Zwiftのようなリアルとバーチャルの連携を実現できるのが、まさにConnectedな世界感。障壁だったテクノロジーやコストの壁が低くなったことで、こうしたユニークなサービスが比較的容易に実現できるようになったと玉川氏は指摘する。「今まで不可能だったことが可能になってきた。IoTが進化することで、クラウドにデータがたまり、高速にデータ分析し、それをモノにフィードバックできるようになった」(玉川氏)。

こうしたConnectedな世界観を実現するのがソラコムだ。ネットワーク、セキュリティ、通信機器の開発、クラウド活用などさまざまなIoTのハードルを下げるべく、通信とクラウドを一体化させた唯一無比のサービスを提供し、サービスを提供するユーザーのパッションに応えている。

コロナ禍を経てデジタル戦略を加速させたスターバックス

Connectedな世界観をユーザー体験の向上に活用しているのがスターバックスだ。ゲストに登壇したスターバックス コーヒー ジャパン デジタル戦略本部の濱野努本部長は、店舗やプロダクトとともに注力してきた同社のデジタル戦略について説明する。

2017年にスタートした「Starbucks Rewards」は、商品を買うたびに「ごほうび」が溜まる会員サービスで、会員数はすでに620万人の会員を突破している。また、2019年6月にスタートしたモバイルオーダーサービス「Mobile Order & Pay」は、スマホアプリからキャッシュレスで商品を購入できる。対応店舗はすでに635店舗にまで拡がっており、昨年はかざすだけでコーヒーが買えるICチップ内蔵のボールペン「STARBUCKS TOUCH The Pen」の提供も開始した。「決して楽しくない決済を、楽しい体験にする」(濱野氏)という目的に向け、キャッシュレス決済を推進しているのが現状。スターバックスのヘビーユーザーである玉川氏も、「スマホアプリにも、ペンにも、どんどんチャージしてしまう(笑)」とコメントした。

まさに最新の取り組みのように見えるが、世界的に見ると、日本は3~5年遅れていたという。「やはりアメリカ、中国、韓国が進んでいる。特にキャッシュレスの利用頻度が高い韓国は、米国よりも先んじてMobile Order & Payを導入した」(濱野氏)とのこと。そんなグローバルの流れに追従すべく、最近では静岡においてドライブスルーサービスも実証実験中。事前にオーダーを済ませておくと、車のナンバープレートで認証し、ドライブスルーで商品をピックアップするだけという体験をユーザーに提供する。

では、コロナ禍はスターバックスのデジタル戦略にどのような影響を与えたのか? これに対して濱野氏は、「弊社のデジタル戦略は、コロナでも有効な戦略が多かった。たとえば、Mobile Order & Payは列に並ばないで、商品をピックアップできるので、お客さまに安心・安全を提供できている」と語る。9月からはトヨタとも提携し、カーナビを使ったボイスオーダーにもチャレンジしており、デジタル戦略がコロナの影響でますます加速されていくようだ。

孫が毎日うちに来るみたいな世界を実現する「まごチャンネル」

続いて登壇したのは、テレビにつなぐたけで、遠く離れた親や祖母・祖父と簡単につながれるセットトップボックス「まごチャンネル」を手がけるチカクの梶原 健司氏だ。

まごチャンネルでは、スマホから実家のテレビに写真や動画を送ることができる。また、別途みまもりアンテナを取り付けることで、実家の見守りも可能だ。セットトップボックスは家の形の親しみやすいフォルムで、データが着信すると、家の電気が点くというこだわりよう。過去、アップルに勤めていた梶原氏は、「(アップルは)長らくテクノロジーを難しく感じさせないことにコミットしてきた。そういう影響は受けていると思う」と語る。

まごチャンネルが生まれたきっかけは、兵庫県淡路島出身の梶原氏がなかなか帰省できないなか、「実際に会えるような体験できないかな」と考えたことだった。そんな思いから生まれたまごチャンネルは電源とTVにつなぐだけで簡単に使え、無線LANに接続する必要もない。梶原氏は、「高齢者のお宅では、無線LANの普及率が2割を切っているので、とにかく簡単に使えるようにしたかった」と語る。もちろん、ネットワーク設定なしで使えるのは、SORACOM Airが搭載されているから。梶原氏は、「ソラコムに出会えなかったら、サービスは立ち上げられなかった。まごチャンネルの半分くらいはSORACOMでできている」とアピールした。

昨今はコロナ渦の影響で実家に帰省できない人が増えたこともあり、「オンライン帰省」のためのツールとして注目を集めるほか、自治体と連携した取り組みも加速しているという。今後は家族以外につながりを拡げたり、双方向のやりとりが可能な新製品を計画している。「孫が毎日うちに来るみたいな世界を実現できるといいな」と梶原氏は語る。

4500社の導入でコロナ渦の働き方まで見えたAkerun

3番手の登壇はキーレスの入退室管理をできるスマートロックを法人向けに提供する「Akerun(アケルン)」のフォトシンス代表取締役社長の河瀬 航大氏だ。

ソラコム創業とほぼ同時期となる2014年に創業したフォトシンスだが、スマートロックを作り始めたきっかけは「鍵をなくした」「友人や恋人に鍵を渡すと大変」といった友人との他愛もない雑談だった。そこから電子工作の延長でAkerunのプロジェクトがスタートし、製品化と起業にまで至った。ファーストユーザーに近い段階で初号機を導入したという玉川氏も、現行のAkerun Proを使ったときにスマートな開閉にびっくりしたと語る。

現在、Akerunの導入はすでに4500社以上に及んでおり、オフィスワーカーの7.4%くらいがAkerunを使っているという。Akerunの導入された企業のマップ(セキュリティのため、位置はずらされている)を見ると、利用密度がすごい。「東京都内を歩けば、ほぼAkerunのBluetoothの範囲内に入るのではないかくらいに拡がっている」とのことだ。

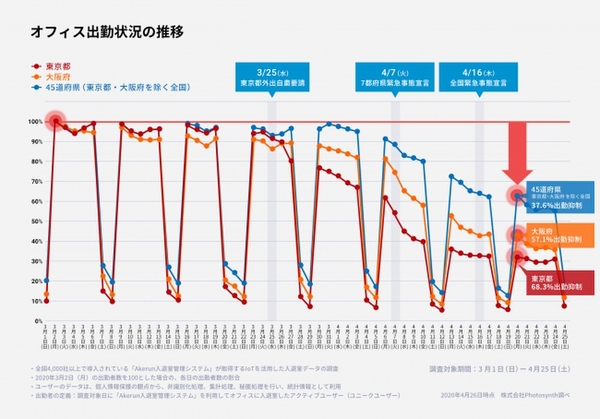

また、4500社という導入事例によってデータで得られた知見もある。披露されたグラフを見ると、コロナ禍においてオフィスへの入退室が都内では露骨に減ったのが見て取れる。感染傾向の異なる東京と大阪で、それぞれ割合が違うのも面白い。「お客さまのために勤怠管理や外出確認などの価値提供をしてきたが、これだけ数が集まってくると、社会的な動きが見られる。IoTの醍醐味だと思う」と河瀬氏は語る。

コロナ渦の影響に関しては悪い部分とよい部分があり、「プラス・マイナスとんとん」(河瀬氏)という状況。前者としては、やはり都心のオフィスマーケットがシュリンクしたことで、4・5月に一部解約が発生したことが挙げられる。後者としては、駅近が売りだったコワーキングスペース・シェアオフィスが住宅地に拡がってきたことで、6・7月頃にはAkerunの問い合わせが急増した。こうしたフレキシブルなオフィスニーズは今後高まっていくため、ますます物理鍵からAkerunのようなクラウド鍵への移行は進んでいくとみている。「すべてのワークプレイスにAkerunが搭載され、使った分だけ課金され、請求先が法人に行き、その合計が家賃になるみたいな世界観になる」(河瀬氏)。

続いて玉川氏がIoTの難しさについて聞くと、河瀬氏は「プロダクトの品質とスピードを両立させること」だと答える。Akerunの場合、デバイスや認証方式もさまざまで、製品のラインナップも増えているので、技術の組み合わせが数多くなり、開発の負担も大きいという。特にAkerunのサービスはセキュリティ商材と言えるので、品質面をきちんと担保するところに時間と手間がかかるという。

一方で楽しさは「リアルなモノが動いて、働き方や生活が変っていくというところ」だという。河瀬氏は、「鍵を自由化することは、空間を自由化すること。空間を自由化することは、人間関係を自由化すること。今後は会社という組織がなくなっていくかもしれない」と語る。

人の生活を豊かにするLOVOTが生まれた背景

4番手として登壇したのは、ペット型ロボット「LOVOT(ラボット)」を手がけるGROOVE X 代表取締役の林要氏だ。「役に立たない、でも愛着がある 新しい家庭用ロボット」のコンセプトのLOVOTは、最新テクノロジーを詰め込みつつ、ひたすら抱っこを求めるというペットのような体験をもたらす愛玩ロボットだ。

「ココちゃん」という名前のLOVOTが自宅にいるという玉川氏は、娘さんが違和感なくロボットに接する姿を見て、「子供たちはもはやロボットネイティブではないか?」と指摘する。これに対して林氏は、「スマホネイティブの子供たちはテレビをスワイプしますよね。ロボットネイティブも同じで、われわれの世代とロボットへの理解の次元が違う」と応じる。

LOVOTが生まれた背景は、テクノロジーの進化に危惧を覚えた人に対するアンチテーゼでもあったという。「AIが盛り上がっていけばいくほと、世間は不安の声が多くなった。仕事がなくなるとか、AIに駆逐されるみたいな、全然ハッピーなシナリオではなく、ディストピア感しかないと思った」と林氏は語る。

そんな危惧に対するヒントとも言えるのが、ロボットと人間が共存する世界を描いたドラえもんだ。「ドラえもんがいる生活は、ちょっとも生産性は上がらない。のび太にとってはありがた迷惑な存在かもしれないけど、すごく豊かな生活に見える。のび太の生活にドラえもんがいなかったら、単なる悲劇かもしれない(笑)」と林氏は指摘する。これはペットも同じで、犬や猫は人間の生産性向上には寄与しないが、人の生活を豊かにする。

「生産性には寄与しないが、人の生活を幸せにする存在」「犬や猫が人間に提供しているサービス」。これらのアイデアに対し、深層学習のテクノロジーや最新のハードウェアを用いて、ドラえもんの世界観に近いところまで持ってこられると考えたのが、LOVOTに至るまでの背景だ。「気兼ねなく愛でる対象がいるのはすごく大事なこと。犬や猫が飼えない家が多い中で、LOVOTだったらありえる」(林氏)ということで、製品化に至ったという。そして、このLOVOTの監視にSORACOMは用いられており、「1万点以上の部品を正常稼働させるためのモニタリングでコネクテッドは活躍している」(林氏)という。いったんセンサー等の不具合が発生したときは「遠隔医療」を行ない、診断に活かしている。

製品化されて間もないLOVOTだが、今までは実際に触れて購入するのがほとんどだったため、コロナ禍では売れないと思っていた。しかし、Web中心のマーケティングに変え、コロナ渦のストレス解消の需要が増したことで、オンラインでどんどん売れているとのこと。林氏が「コロナの自粛の初期に比べて、現状では6倍近く売れている」とアピールすると、玉川氏は「コロナ禍で売れたのは、Webカメラと椅子とLOVOTですね(笑)」と応じた。

近距離移動の課題を解決するWHILLの「B2B 1km圏内」のユースケース

最後は自動運転機能を持つ近距離モビリティを提供するWHILL。乗客を乗せたWHILLが、空港内を自動運転するビデオが流れた後、WHILL代表取締役 兼 CEOの杉江 理氏が登壇した。

WHILLは創業者3人が作ったものづくりの試作の1つだった。「『100メートル先のコンビニをあきらめる』という話を聞いて、近距離移動の課題に気がついた」とのことで試作機を作り、東京モーターショーに出展したところ、さまざまな反応があった。そこから「すべての人の移動を楽しく」というミッションを掲げ、起業に至ったという。

「近距離移動の課題をどう解決するか」という課題に向き合った所有モデルのパーソナルモビリティとしてスタートしたWHILLだが、「30分使いたい」「旅行先で使いたい」「毎日使いたい」などさまざまなユースケースを分析した結果として、冒頭で紹介された空港での移動というソリューションが生まれた。「空港側には車椅子でゲートまで案内するためのスタッフコストが高いという課題、ユーザー側には一人で動きたいというニーズがあった。これに加えて、コロナ禍ではソーシャルデディスタンスを保ちたいという声も出てきた。これを解決するのが空港のユースケース」と杉江氏は語る。

WHILLに関しては「改善」と「安全」がコネクテッドの価値だという。SORACOM経由でエラーや状態がいち早くわかるので、改善箇所がすぐわかり、動かなくなってもスタッフがわざわざ現場にいかなくても済む。「価値を追加するのではなく、マイナスを減らすことに役立っている」と杉江氏は語る。

コロナ渦の影響について玉川氏が聞くと、杉江氏は「MaaSのような使い方は伸びるが、所有して毎日使いたいというユースケースは下がる」と応じる。また、グローバルのビジネスを見ると、コロナウイルスが猛威を振るっている北米の影響は大きいが、欧州とAPACは戻ってきているという。

今後のテクノロジーとトレンドについて聞くと、「公共交通機関のような密になる移動がなくなり、いろいろな移動の手段に分散される」と語る。ライドシェアやキックボードのような新しい移動手段の需要が増え、交通網がメッシュ状になり、移動の効率化が実現された結果、密が避けられる方向に加速するというのが、杉江氏の見立てだ。「昔は大動脈のような交通手段しかなかったけど、これからは毛細血管が広がって、密にならない」というモビリティの未来が見えるという。空港の次のユースケースに関しては、「B2Bの1km圏内」がキーワードとなり、病院やアミューズメントパーク、ショッピングセンターなどを想定している。

創業時期も近いスタートアップやDXを進める事業会社から、玉川氏がリラックスした雰囲気でConnectedな世界観を聞き出したセッション。コロナ禍の影響に関しても、むしろポジティブな変化として捉えているところが多いのも興味深かった。IoTが実現するConnectedな世界で人々の生活やビジネスはどのように変わっていくかをイメージできる内容で有意義な内容だった。

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

-

デジタル

KDDI/ソラコム、5Gに対応したMVNO事業を2020年度中に開始 -

デジタル

ソラコム、IoTストアにて産業用IoTデバイスを提供開始 -

デジタル

グローバルコネクティビティを目指すソラコム、IPOはKDDIとの「スイングバイ」 -

グルメ

スタバのクリスマス第1弾は「ベリーベリーレアチーズ」 -

トピックス

家族型ロボット「LOVOT」冬の新作ウェアー、ニット帽やベストなど -

グルメ

スタバの年末フラペは「アールグレイ ハニー ホイップ」 -

グルメ

スタバのバレンタイン「メルティ生チョコレートフラペ」 -

HealthTech

「まごチャンネル」徳島県東みよし町で実証実験へ。高齢者の見守りで地域と企業が連携