ニセ情報シェアを気にしない10代

10代はデマでも気にせずシェアしたり、投稿する傾向が強い。情報の真偽はあまり気にせず、安易に投稿・シェアしてしまうようだ。10代の情報に対する接し方の実態とリスクについてご紹介したい。

LINE Research Platform×博報堂共同研究プロジェクト『若者インサイトラボ』のフェイクニュースに関する調査(2017年7月)によると、SNSやブログなどのオープンな場で友人・知人が、ニセ情報やウソのニュースを信じ込んで他人にシェアしているのを見たことがあるか聞いたところ、10代の約4割にあたる39%が「ある」と回答している。

また、自分がニセ情報を書き込んだりシェアしたことがあるか聞いたところ、10代の約3割、28%が「ある」と回答した。この割合は、他の世代より高い。10代はニセ情報をシェアしている割合が高く、目にしている割合も高いということだ。

なお、ニセ情報の書き込み・シェアの経験があるユーザーは、「『SNSでシェアしたい』と思った情報が本当に正しい情報なのかよくわからないときにどうするか」という質問に対して「情報の内容が正しいかどうかは気にせずシェアする」割合が15%と、経験がないユーザー(4%)よりも高かった。つまり、情報の真偽についても気にしない傾向が強いというわけだ。

情報を鵜呑みにせず検証する習慣を

10代の子たちは、SNSを利用する時間が他の年代と比べて極端に長い。SNSでは同年代や似た性質のユーザー同士がつながりやすいため、ニセ情報が拡散した状態となり、目にした情報を真実と思い込んでしまう子どもは多いのだ。

デマとして拡散される情報は、話題のニュースがテーマになっており、友人・知人から「いいね」やリツイートなどされることが多いため、リアクションを期待して投稿・シェアしてしまうことも多いようだ。

しかし、間違った人物を犯人とするなどの他人を傷つけるデマを投稿・拡散してしまった場合、名誉毀損罪などに問われる可能性がある。デマの投稿・シェアで罪に問われる可能性があること、安易に拡散すべきではないことは、子どもに教えておくべきだろう。

また10代は、検索したときに表示される広告を広告と理解していないケースも多い。「PR」「広告」などと付いていたら広告ということは基本的なリテラシーとして理解しておきたい。

個人情報流出・出会い系被害のリスクも

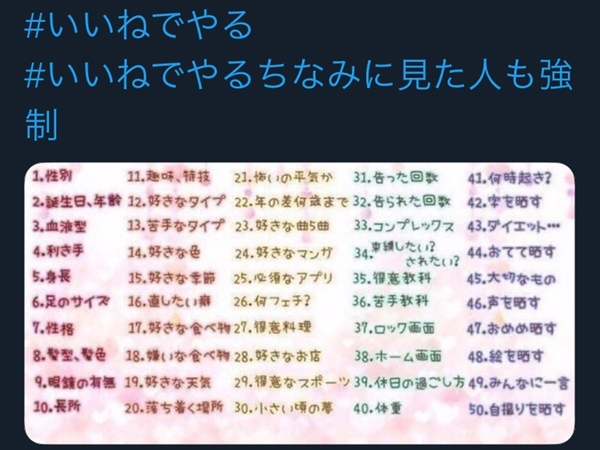

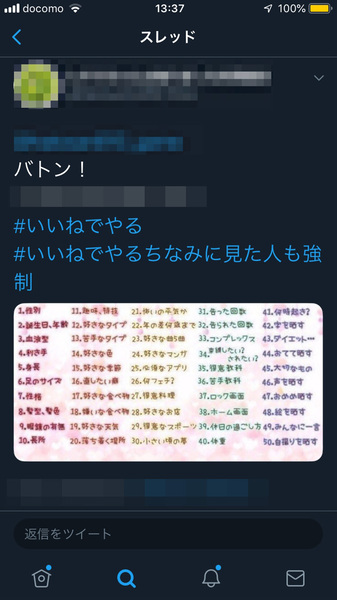

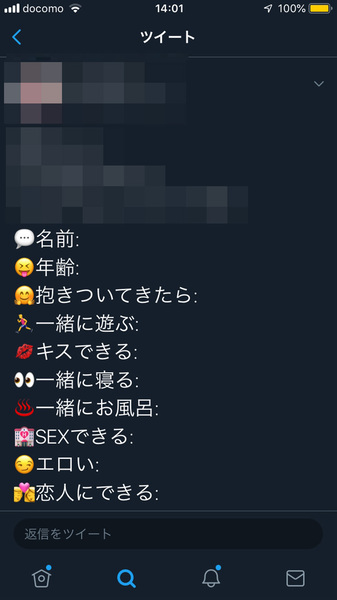

10代が安易に投稿・シェアするのは、デマだけではない。「◯◯バトン」など、様々な質問に答えさせるバトンと呼ばれる遊びもよくシェアしている。

たとえばTwitterなどで「バトン」で検索すると、「#いいねでやる」「#いいねでやるちなみに見た人も強制」などのハッシュタグ付きで、様々な質問が投稿されている。その投稿に対して「いいね」をもらったら質問に対して答えるが、見た人も質問に対して答えなければならないというものだ。質問は、画像になっていることが多いのが特徴だ。

質問内容は「名前」「誕生日」「年齢」などの個人情報の他、「LINE交換できるか」「SEXできる」「セフレにできる」などの怪しいものも多く混じっている。個人情報が流出したり、出会い系被害などにつながるリスクがあると考えられる。

子どもがSNSにどのようなことを投稿・シェアしているのか、利用実態は知っておくべきだろう。ネット・SNSを使う上でのリスクは随時教え、子どもに情報リテラシーを身につけさせるようにしていきたい。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

■Amazon.co.jpで購入

Twitter広告運用ガイド高橋 暁子(著)翔泳社

この連載の記事

-

第267回

デジタル

子どもに敵わない保護者のリテラシー。今後は大人への啓発が必要 -

第266回

デジタル

6~9歳の5人に1人はSNS投稿・動画撮影経験済み。小学1~3年生が配信する例も -

第265回

デジタル

11~15歳の6人に1人はネットいじめを経験している -

第264回

デジタル

タイパを求め10代は倍速視聴・ながら視聴で生活の質を上げている -

第263回

デジタル

災害時に情報発信・拡散したことある人が2割もいる -

第262回

デジタル

「スマホ育児は良いこと」が8割。子どものスマホ利用は当たり前の時代に -

第261回

デジタル

板書は撮影、スクショがメモ代わり。中高生の勉強法は理想の紙×デジタル使い分けかも -

第260回

デジタル

意外!? 子どものスマホ所有開始年齢が10.6歳で下げ止まり -

第259回

デジタル

5年で新聞は減少、ネット・SNSが大幅増。ついにシニア層でも変化が! -

第258回

デジタル

炎上スピード増速中! 炎上最多はTwitter(X)、何気ない発言・写真も原因に -

第257回

デジタル

子どもの4人に1人はゲーム課金経験あり、SNS原因でけんかも - この連載の一覧へ