パワーモード設定でどう変化するか?

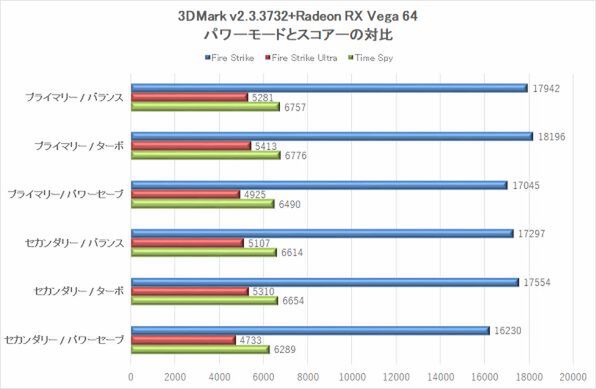

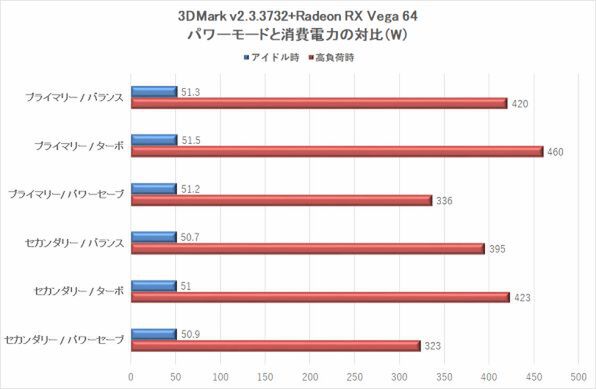

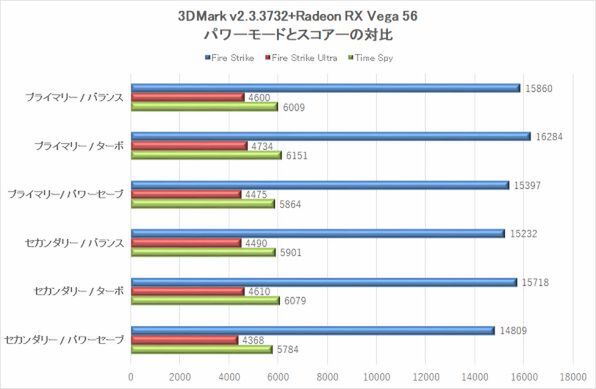

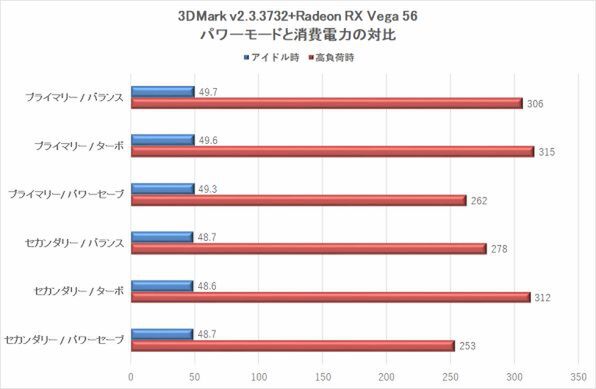

一通りゲームのベンチが終わったところで、Vegaの6段階のパワーモード(スイッチの位置で2段階、Wattman設定で各々3段階)がパフォーマンスと消費電力にどのような影響を及ぼすか調べてみた。性能の評価は「3DMark」のスコアーで行なう。消費電力の測定条件は前述の通りだ。

Vegaではパワーモードごとに最大パワーが微妙に変わると解説したが、この結果は前掲の表に近いものとなった。特にWattman側でパワーセーブモードにすれば、プライマリーモードでも消費電力はかなり抑えられる。もちろん性能は下がるが、Vega導入のネックが消費電力にあるならば、このモードを上手く利用して飼い慣らすことをオススメしたい。

ただ今後各メーカーから出てくるOCモデルでは、このモードによる損得計算がだいぶ変わってくる可能性もある。この結果はあくまでリファレンスデザインのカードでの結果と考えていただきたい。

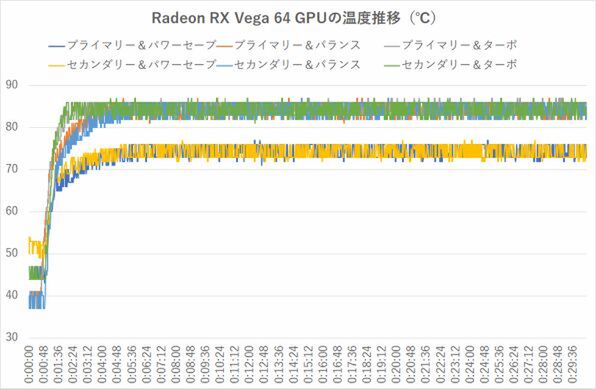

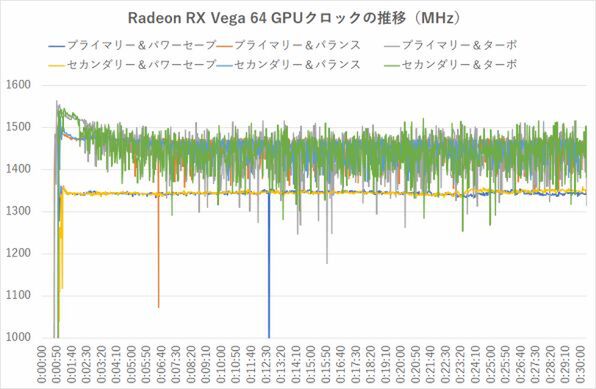

このパワーモードの違いはGPUのクロック推移の違いとなって現れる。「HWiNFO64」を使い、Vega 64のクロックとGPU温度を追跡したのが次のグラフだ。アイドル状態からスタートし「Ghost Recon: Wildlands」を起動、そのまま30分プレー状態で放置している。室温は約28度、バラック組みに近い状態だがエアコンの風が当たらないようカバーをかけている。

まず温度については、バランスとターボモードならばGPU温度は86度あたりで上下する(開始時点でのGPU温度が統一されていないのは筆者のミスだ。この点はお詫びしたい)。

ところがバランスにすると76度まで一気に下がる。ピーク性能はさておき、リファレンスデザインのカードで使うならワットパフォーマンスや温度的にパワーセーブモードが扱いやすくてよいのではなかろうか。

クロック推移のグラフについても、温度と同様の傾向がみられる。パワーセーブモードでは1345MHz前後で安定するのに対し、ターボとバランスモードでは1465MHzあたりに多くの点が集まっている。バランスよりターボの方がより上のクロックを示す頻度が高くなるが、同時に下がる頻度も高くなる。

リファレンスデザインのクーラーでは冷却が間に合わず、クロックを維持できないことは明らかだ。このあたりは独自設計の強力なGPUクーラーを搭載したOCモデルだと、もう少し違った傾向が見えてくると思われる。

この連載の記事

-

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 -

第434回

自作PC

GeForce RTX 4070 Ti SUPERの実力を検証!RTX 4070 Tiと比べてどう変わる? -

第433回

自作PC

GeForce RTX 4070 SUPERの実力は?RTX 4070やRX 7800 XT等とゲームで比較 -

第432回

自作PC

第14世代にもKなしが登場!Core i9-14900からIntel 300まで5製品を一気に斬る -

第431回

デジタル

Zen 4の128スレッドはどこまで強い?Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証詳報 -

第430回

デジタル

Zen 4世代で性能が爆上がり!Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証速報 -

第429回

自作PC

Core i7-14700Kのゲーム性能は前世代i9相当に!Raptor Lake-S Refreshをゲーム10本で検証 - この連載の一覧へ