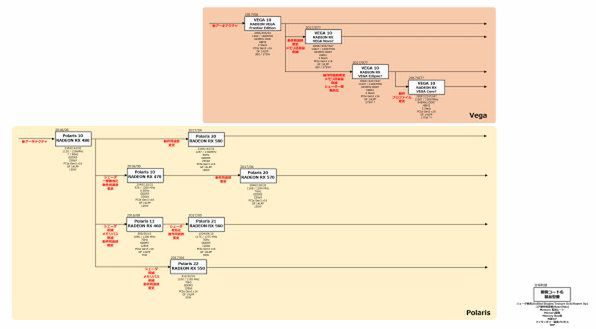

Vega世代のビデオカードが

7月末から出荷開始

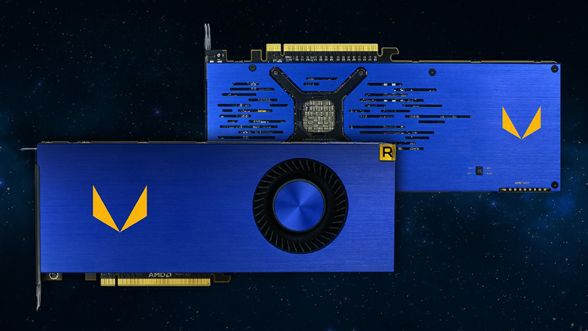

ここからはVega世代の話である。6月27日、AMDはRadeon Vegaを採用した最初の製品である、Radeon Vega Frontier Editionを北米で発表、同日よりプレオーダーを開始した。出荷そのものは7月末を予定している。

空冷版と水冷版があり、空冷版は999ドル、水冷版は1499ドルである。ただ水冷になったからといって特に性能が上がるわけではなく、単にピーク性能に近い動作周波数で長時間連続稼動が可能になった、というあたりと思われる。

シェーダーの構成そのものはRadeon R9 Furyと同じく64CUの構成であり、AMDの説明によればシェーダーの内部構造そのものは異なっているという話であったが、性能/周波数比を比較してみると以下の表のとおりで、ピーク性能そのものに変化はない計算になる。

| Radeon Vega Frontier Editionの性能/周波数比 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Radeon Vega Frontier Edition | 13.1TFlops(FP32)@1600MHz = 8.19 TFlops/GHz | |||||

| Radeon R9 Fury X | 8.6TFlops(FP32)@1050MHz = 8.19 TFlops/GHz | |||||

ただRadeon R9 Furyの世代の場合、HBMを使いつつもシェーダーの内部構造がHBMの帯域を使いきれる仕組みになっておらず、無駄に帯域を余らせる形になっていたのに対し、今度はHBM2をちゃんと使える仕組みになっていると思われるので、このあたりでどれだけ実効性能が改善するかが鍵であろう。

このRadeon Vega Frontier Editionはどちらかと言えばGeForce TITAN Xp対抗とでもいうスペックと価格で、あまりりコンシューマー向けとはいえないのだが、今年7月30日からラスベガスで開催されるSIGGRAPHにおいてRadeon RX Vegaを発表することをすでに告知している。

スペックは現時点でもまだ判明していないのだが、どうもRadeon R9 Furyの時のように、RX 5XXという型番が付かないらしい。本当かどうかは判断できないのだが、Nova/Eclipse/Coreなる名前がそれぞれつく形になるという話もある。スペックそのものはRadeon Vega Frontier Editionに近く、以下の3製品が予定されているという話だ。

- ほぼそのまんまのRadeon RX Vega Nova。空冷版と水冷版が用意される

- 若干シェーダーの構成を削り、動作周波数を下げて消費電力を落としたRadeon RX Vega Eclipse

- Radeon R9 Nanoに相当する、Radeon RX Vega Core。スペックそのものはRadeon RX Vega Eclipseに同じだが、動作プロファイルを変更して消費電力を下げる

いずれもダイそのものはVega 10で、メモリーはオンパッケージのHBM2である。ただしスタック数は2つで変わらないが、メモリー容量は4GBないし8GBに削減されると見られている(Radeon Vega Frontier Editionは16GB)。

価格はそれぞれ599ドル、499ドル、399ドルに設定されると言われており、絶対性能はともかくとして価格性能比ではかなり良さそうに思える。ただ現状ではHBM2の供給が足を引っ張っており、発売時にどれだけの製品を用意できるのかははっきりしていない。

さてこれに続くのがVega 11であるが、こちらはGDDR6を利用すると言われている。GDDR6メモリーそのものはSK Hynixが今年4月にすでに出荷しており、現在メーカーの評価中である。

Micronしか製造しなかったGDDR5Xと異なり、こちらはSamsung/SK Hynix/Micronとすべてのベンダーが量産を表明しており、2018年以降は供給に問題なく利用できるようになるだろう。ちなみにGDDR6そのものはJEDECで標準化を行なっているが、まだその標準化作業は完了していない。

つまり現状SK Hynixが出荷しているのは、あくまでエンジニアリングサンプルであり、今すぐ量産品に使えるわけではない。

実際SK Hynixもリリースの中で“SK Hynix has been planning to mass produce the product for a client to release high-end graphics card by early 2018 equipped with high performance GDDR6 DRAMs.”(SK Hynixは、GDDR6 DRAMを搭載したハイエンドグラフィックカードを2018年初頭にリリースする顧客向けに量産を予定している)と述べており、現状はまだ量産に入っていないことになる。

したがって早くて2017年末、現実問題としては2018年にならないとVega 11を利用したカードは市場に出てこない。そうしたこともあってか、今のところVega 11のスペックなどは一切流れてきていない。

AMDとしてはまずVega 10の立ち上げに専念している感じで、Vega 11に関してはその後、ということになりそうだ。というわけで、今回ロードマップにはVega 11の記載を入れていない。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ