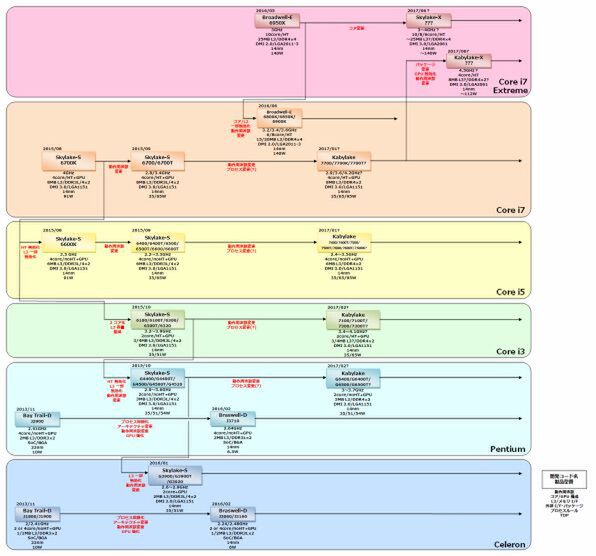

Kabylakeは2017年1月末にリリースか?

さて、その次がKabylakeである。現時点ではCPUコアそのものには一切手が入っていないのはほぼ間違いない。違いがあるのは冒頭に書いたとおりGPU側の、それもビデオデコーダーとおそらくはエンコーダー周りだけ、というのが現実的なところであって、あとは動作周波数のアップである。

その動作周波数であるが、意外にがんばっており、2bin(200MHz)程度の向上が見られている。ただし動作周波数/消費電力比の関係の改善は今回は無理だったようで、Kabylake世代でハイエンドのCore i7-7700Kの場合、TDPが95Wと若干増えているのは致し方ないところであろう。

まだこのKabylakeの投入時期は明確ではないのだが、一応準備が整えば2017年の早い時期(1月末?)にはリリースしたい意向のようで、最初はCore i7とCore i5、これに続いてCore i3とPentiumグレードを1~2ヵ月後(2月末?)には投入することにしたようだ。

Celeronグレードの投入はもう少し後になりそうだ。というのは、Kabylakeの世代では、DDR3Lのサポートが削られることになるためである。

物理的にコントローラーが削られるのではなく、単に未サポートというだけらしいのだが、バリュー向けには未だに若干DDR3を使う構成などが残っており、これを引き続きサポートするためにはCeleronグレードはSkylakeのままにしておいたほうが都合が良い、という判断なのだろうか?

併売してもいいような気はするのだが、流通在庫のDDR3がある程度払底する2017年末頃までCeleronグレードは後送りになると思われる。

Kabylake世代ではもう1つ、PCHも変更になると思われる。一応機能的には現在のIntel 100シリーズでも利用可能なはずではあるが、かつてHaswell RefreshやBroadwellがIntel 9シリーズを必須としたように、SKUによっては新しいPCHを必須とする形でリリースされるらしい。

この新しいPCHは現在はKabylake PCHと呼ばれており、実際にはIntel 200シリーズとして登場することになると思われる。もっとも機能的にこのIntel 200シリーズがどこまで違うのかというと、PCI Expressのレーン数やSATAポート数、USBポート数などは現行のIntel 100シリーズと差が見られず、またUSB 3.1のコントローラの搭載も今回は見送りらしい。

したがって、おそらくはIntel Optane SSDのサポート程度に留まるのではないかと思われる。あとはオーバークロッキング周りに若干の変更があるかもしれない。

さて、そのKabylakeに「おそらくは反映されない」、もしくは「最初のKabylakeには反映されないが、来年後半にはひょっとすると」という可能性があるのが、新しい14nmプロセスである。

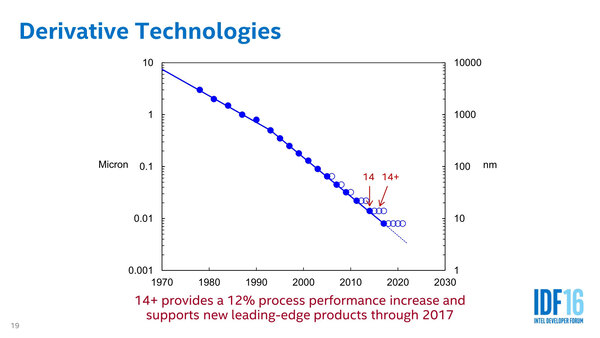

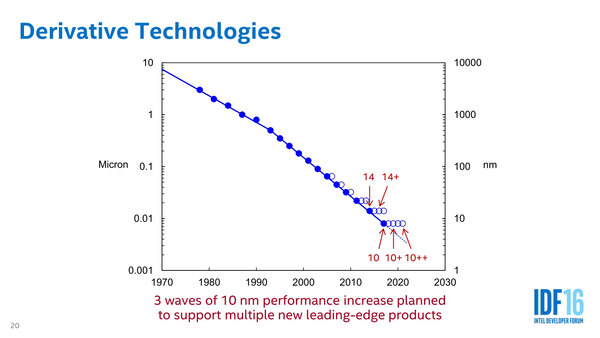

下の画像は今年のIDFにおける“Building Winning Products with Intel Advanced Technologies and Custom Foundry Platforms”というセッションの資料からの抜粋である。

このセッションはIntel Custom Foundryという、インテルが提供するファウンダリサービスの詳細を説明するものだが、このセッションで初めて14nm世代に新しく14+と呼ばれる新しいプロセスが追加されることが明らかになった。

そもそも14nm世代は4つもプロセスがある、というのがこの図からも明らかであるが、最初に投入された2013年のものは製品の製造に事実上失敗しており、次の2014年のものがBroadwell-Y/U向けに利用されたプロセスで、これがその後Broadwell-HやSkylakeなどに幅広く利用されることになった。

ただこれはもともと省電力向けに設計されたもので、デスクトップやXeon向けにはあまり適さないものだった。これをカバーすべく現在開発しているのが14+で、強いてナンバリングすればP1273に相当することになる(あるいはP1272.9かもしれないが)。

前述のスライドにもあるように、12%パフォーマンスが向上したとしており、条件が一緒ならその分動作周波数を上げられることになる。Skylakeではベースクロックが最大4GHzだったのが、4.5GHzあたりまで引っ張れる計算だ。

ただし、これを利用するためには物理設計のやり直しが必要になる。だいぶ前の話になるが、連載260回で、22nm世代でハイスピード向けとローパワー向けはそもそもFinFETの寸法が異なるという話を解説した。

これは14nm世代でも同じであり、おそらく14+と呼ばれるプロセスは、従来の14nm世代とFinFETの寸法が異なると思われる。ということは、配線のやり直しが最低でも必要となり、FinFETの世代では望む特性を得るためにFinFETの数を増減させる形になるため、回路によってはFinFETの数そのものも変わってくるだろう。

Kabylake世代でもマスクそのものは作り直しであるが、CPUコアやメモリーコントローラーなどはほとんど変更がなく、あくまでGPUあるいはビデオアクセラレーター周りのみに変更があるという話である。

だからこそ今年中にOEMにモバイル向けの出荷が可能なわけだが、CPUコアからキャッシュまで全部設計し直しという話なら、早くて来年の第2四半期くらいまでモノが出ないことになる。

というわけで、少なくとも今年出荷のモバイル向けや、来年初めに出荷されるデスクトップ向けは、プロセスそのものは従来の14nmのままである可能性が非常に高い。ただしその先は? というとやや怪しくなる。これは次の話につながる。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ