管理プログラムを刷新しクラウドにも対応、今秋から提供開始

ゼロデイ脅威も対抗、キヤノンITSが法人向けESET最新版披露

キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は4月16日、法人向けエンドポイントセキュリティ対策ソフト「ESET Endpoint Protectionシリーズ」の最新バージョン(V6)発表会を開催した。国内では今年秋頃から提供開始の予定。

ESET Endpoint Protectionは、スロバキアのESET(イーセット)が開発する、Windows/OS X/Androidエンドポイント対応のセキュリティソフト。「軽快さ」「使いやすさ」「シンプルさ」を重視しており、日本市場では2003年からキヤノンITSが総販売代理店を務める。

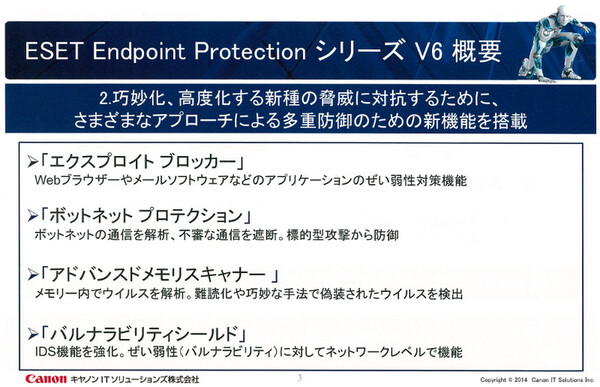

最新バージョンのV6では、ゼロデイ脆弱性に対応する「エクスプロイトブロッカー」、難読化されたマルウェアを検出する「アドバンスドメモリスキャナー」、ボットネット通信を遮断する「ボットネットプロテクション」など、個人/小規模法人(SOHO)向け製品の最新バージョン(関連記事)と同じ防御機能が追加された。

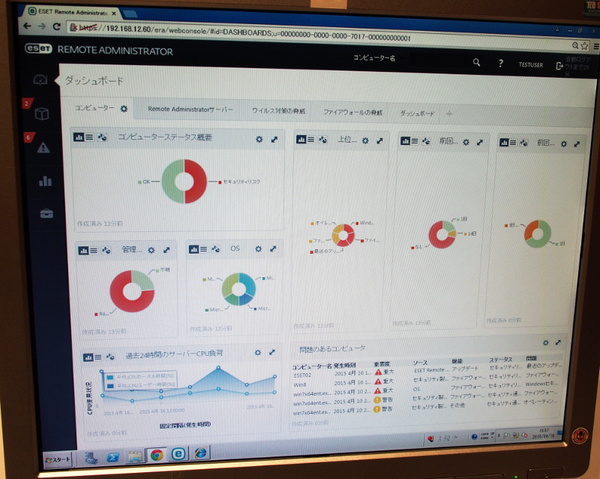

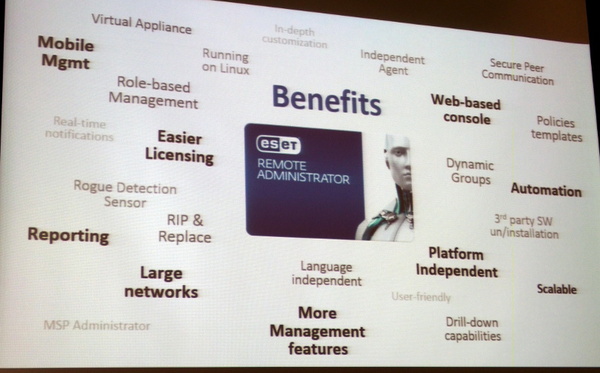

また、多数のクライアントを管理するための管理プログラムがWebベースで刷新され、「ESET Remote Administrator(ERA)」という名称になった。従来のリモート管理サーバーはWindows Serverのみの対応だったが、ERAはLinuxにも対応。また日常的な作業のほとんどをダッシュボード中心で済ませることができるインタフェースを備えるなど、「機能や設計、アーキテクチャをゼロから見直した」(ESET)ものとなる。

さらに、各クライアント上のエージェントとERAの通信がSSL暗号化対応したことにより、インターネット経由でのクライアント管理が可能になった。

こうしたアーキテクチャ変更に伴い、ERAサーバーはクラウド上に配置することもできるようになった。キヤノンITSでは、中小企業をメインターゲットとして、SaaS型で提供するERA(クラウド対応ERA、仮称)を法人向け製品ラインアップに追加する方針。今年6月末から、クラウド版ERAの先行評価版サービス(無償)を提供する予定としている。

ESET Endpoint Protection V6(Advansed/Standard)の価格は、現行バージョンと同一となる予定。現行版のライセンスを持つ顧客は無償でアップグレードできる。また、ESET Remote Administratorの価格(オンプレミス版、SaaS版)は未定。

エンドユーザーへの直接ヒアリングで得た要望を新製品に反映

発表会に出席したESET CEOのリチャード・マルコ氏は、ESETでは「プロアクティブな保護」「ユーザーの作業の邪魔をしないスピード」「自動実行、安定性といったユーザービリティ」という“3つの原則”を一貫して追求し、開発する製品に反映させてきたと語る。

今回の新バージョン開発にあたり、ESETでは日本を含む6カ国のエンドユーザーを訪問し、エンドポイントセキュリティへのニーズや課題を直接ヒアリングしたという。そのフィードバックから生まれたのが、たとえば先に挙げた新プログラムのERAだ。

ESETのCSO/CMOを務めるイグナシオ・スバンパト氏は、「V6に組み込まれた新機能は、ユーザーからのリクエストを満たすためのものだ」と述べ、たとえばレポーティング、不具合が生じた場合のバージョンロールバック、現状把握が容易にできるダッシュボードといったリクエストを、新たな機能として盛り込んだことを説明した。

顧客の要望から生まれた新機能の1つとして、「RIP & REPLACE」機能も紹介された。これは、社内のエンドポイントにインストールされているマルウェア対策ソフトウェアを一括でアンインストールし、新たにESETをインストールするという管理者向け機能だ。「ESETへの移行作業にかかる手間が大幅に削減される」(スバンパト氏)。

高い成長率で国内市場シェア10%を獲得、今後の戦略は

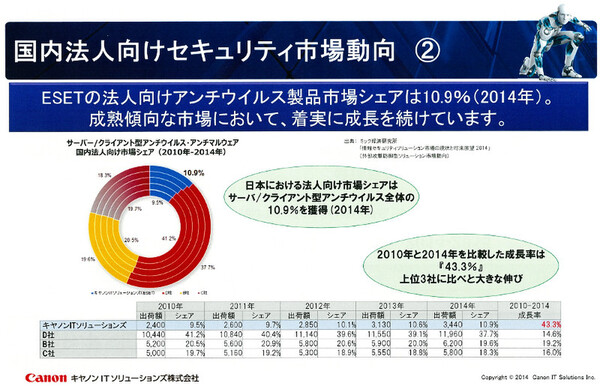

キヤノンITS 執行役員の近藤伸也氏は、国内の調査でESET製品が顧客満足度第1位を連続獲得するなど、高い評価を受けていることを説明。国内法人向けのアンチウイルス製品市場シェアも、現在では第4位(10.9%)にまで成長していると述べた。

さらなる成長に向けて、キヤノンITSでは「エンタープライズ(大規模企業、組織)向けの取り組み」、「医療機器やPOS端末などのセキュリティを必要とする、特定業種への取り組み」の2点に注力する。具体的には、今年4月からエンタープライズ向けの社内組織、販売体制を強化したのに加え、ESET製品の販売パートナーやアライアンスパートナー向けプログラムを通じて支援も強化していくと述べた。

さらに、ESETの製品リリースを追うかたちで製品ラインアップも拡充していく方針だと述べ、仮想デスクトップ環境(VDI)対応製品、オフライン端末用のUSB型製品、ハードディスク暗号化製品などの例を挙げた(いずれも具体的な提供時期は未定)。