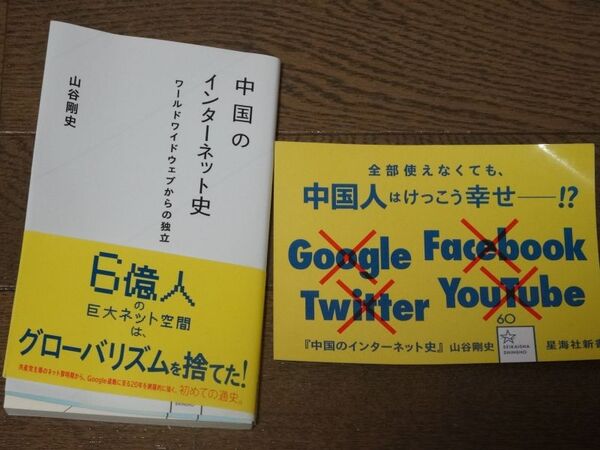

筆者の最新著書である「中国のインターネット史 ワールドワイドウェブからの独立」

手前味噌だが、2月26日に筆者による「中国のインターネット史 ワールドワイドウェブからの独立」(星海社新書)という新書が発売された。

この本では、現在の不可思議な中国のインターネットが、どうやってできたのかを振り返り、書いている。中国のインターネットニュースを時系列で、ジャンル別で分けて起きた事実を書いていったので、未来予想については書いていない。

しかしながら、ここで本では書かなかった、中国がインターネットで目指すであろう事柄について予想していこうと思う。

中国の基本スタンスは「言論の封じ込め」

まず中国のインターネットといえば、ネット規制を思い浮かべる人も多いのではないだろうか。今のところネット規制の目的は、簡単に言ってしまえば「反政府的な中国人の言論を封じ込める」ことにある。

そのために、サイバー万里の長城(Great FireWall、略称GFW)を作り、FacebookやTwitterやGoogleやYouTubeなどにアクセスできないようにした。今年に入って、GFWを越えてこれらサイトをはじめとした外国のサーバーにアクセスするためのVPNも、一部サービス利用もできなくなれば、サービス購入もできなくなり、規制は一層強まった。

しかしながら、在中国の日本人や外国人は平常通りTwitterやFacebookで日々つぶやいているように、中国のネットユーザーが中国から発見しにくいVPNサービスについては規制しないというお目こぼしをしているようだ。

また、年末に中国からGmailへのアクセスができなくなったが、Gmailにアクセスできた頃の攻撃を見ると、反中国政府的な中国人のアカウントのハッキングが目立った(企業へのハッキングもあったが)。1月にもマイクロソフトのOutlookサーバーへの攻撃が中国からあったが、やはり同様に反中国政府的なアカウントを狙ったものであった。

中国のネット規制では、最初からFacebookやYouTubeなどが使えなかったわけではない。2009年の新疆ウイグル自治区における騒乱のときにFacebookやTwitterをシャットアウトした。

最近ではウイグル自治区でスマートフォンや携帯電話を買うのにも身分証明書が必要になるというニュースを聞くし、しばしば「YouTubeは新疆ウイグル自治区などでのテロを助長する敵対勢力」と政府関係者が語っているように、ネット規制は新疆ウイグル自治区での事件を発端に強化される。

IS(イスラム国)が行なったような、動画やSNSにより、同調者を募集をかけることは、すぐにアカウントや書き込みが削除されることから、不可能だろう。

脱線するがFacebookは、CEOのマーク・ザッカーバーグ氏の妻が中国系であることもあり、中国市場にラブコールをかけているが、ありのままのFacebookで入ることはありえない。

仮にFacebookが中国で運営を許可されたとするなら、閉じた中国国内しか繋がらない、検閲がかけられたものになる。すでに微信(WeChat)はもちろん、Facebook似の人人網(renren)の利用者が億単位いる以上、あえて知人が登録していない世界的サービスを登録しに行くとも思えない。

(次ページに続く、「独自OSへ突き進む中国」)

この連載の記事

-

第204回

トピックス

必死に隠して学校にスマホ持ち込み!? 中国で人気のスマホ隠蔽グッズは水筒に鏡に弁当箱 -

第203回

トピックス

死んだ人をAIを動かすデジタル蘇生が中国で話題! 誰もが「死せる孔明生ける仲達を走らす」時代に!? -

第202回

トピックス

停滞感があった中華スマホだが、生成AIが盛り返しのきっかけになるかも -

第201回

トピックス

ようやく高齢者にスマホが普及し始めた中国 ECで爆買い、そして詐欺のカモにされることも -

第200回

トピックス

世界で台頭する新興中国ガジェットブランド総ざらい 有名になる前に知っておきたい -

第199回

トピックス

中国の寒冷地ではEVは不人気!? スマホは大丈夫? 中国の極寒環境のIT事情 -

第198回

トピックス

世界トップのIoT機器ラインアップを抱えるシャオミ でも来年にはEVに追いやられてしまうかも!? -

第197回

トピックス

中国でiPhoneがピンチ!? すぐには消えないだろうが、脱iPhoneは進むかもしれない -

第196回

トピックス

中国でシェアマッサージチェアが大量導入され、そしてトラブルあれこれ発生 -

第195回

トピックス

中国の真面目版2ちゃんねる「天涯社区」が終了 ネット文化の変化の波に呑まれる -

第194回

トピックス

光るワイヤレスイヤホンから動画ECサイトまで、元アリババの事業部長が取り組む日本での本気ビジネス - この連載の一覧へ