iPSCシリーズやTouchstoneプロジェクトとほぼ同時期に登場した商用の超並列マシンがnCUBEである。

nCUBE社もまた、なかなか数奇な運命を辿っている。同社の設立は1983年で、場所は米オレゴン州のBeavertonである。「あれ?」と思われた方は鋭い。連載282回で解説したインテルのSCG(Scientific Computers Group)と同じ場所である。

実はこの会社、インテルからのスピンアウト組が設立した会社なのである。このスピンアウト組は、インテル社内で並列コンピューターの計画が遅々として進まないことに業を煮やし、自分たちで新たにシステムを作ることを計画した。

その意味では、本来ならばnCUBEのメンバーはSCGに入っていたであろう面々ということになる。スピンアウト組のメンバーはStephen Colley、Dave Jurasek、John Palmer他3名で、当時はインテルのシステムグループに属していた。

このうちStephen Colleyが社長を務め、John Palmerが取締役会議長を務めている。Stephen ColleyはiAPX432に関して少なくとも4件の特許を取得している(そのうちの1つ、Data Processing Systemなど、Justin Rattnerらとの共同出願である)し、John Palmerはインテルで8087のアーキテクトを勤めた人物である。

Dave JurasekはインテルではSenior Hardware Engineerの職にあり、同社ではシステムエンジニアリングのディレクターを勤めた。残り3名の名前などは調べた限りではわからなかったのだが、それなりに腕利きのエンジニアであっただろう事は想像に難くない。

彼らはスピンアウト後、直ちに独自アーキテクチャーの超並列マシンを設計、1985年に最初のマシンであるnCUBE 10を発表する。ちなみに当初の名前はnCUBE/tenという名前であったが、その後第2世代のnCUBE 2や第3世代のnCUBE 3を発表する頃には、名前がいつの間にかnCUBE 10で通るようになってしまっていた。

トランジスタ数を抑えた省エネ設計

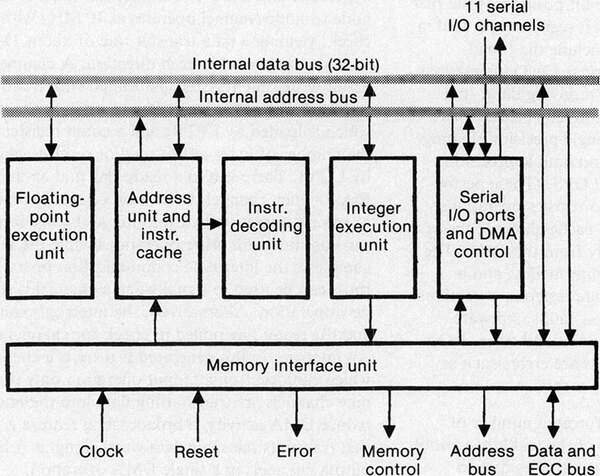

そのnCUBE 10は210=1024ノードで構成される超並列マシンである。その各々のノードを構成するのが下の画像である。

特にチップの名前はなく、論文では“The NCUBE node processor”となっているこのチップは、32bitのsuper-mini class processorと表現されている。このsuper-miniというのは、当時市場に出ていたDECのVAX11クラスのプロセッサーを表現するのに利用されていた。

この連載でもよく出てくるDhrystoneというベンチマークがあるが、あれはもともとVAX11/780でのスコアを基準にしており、結果VAX11/780におけるDhrystoneの数値が1MIPS(1DMIPSや1VAPSなどと呼ぶこともある)という数値である。

つまり1MIPS程度の性能を持つものが、Super-mini扱いされていたわけだ。nCUBEのノードプロセッサーは2マイクロメートルのNMOSプロセスで製造され、トランジスタ数はおおむね16万個である。

インテルのi386が27万5000トランジスタなので、半分強という計算だが、実際は上の画像でもわかるようにnCUBEの方はFPUを内蔵している。逆にi386はFPUが外付けで、こちらの12万トランジスタを加えるとi386+i387の構成の4割程度のトランジスタ数という省エネ設計である。

加えて言えば、ノードプロセッサーはメモリーコントローラーやI/Oリンクも内蔵してこの数値なので、外付チップセットが必要だったi386+i387と比較すると、実際は3割未満のトランジスタ数といえる。

もっともその分性能も低い。論文によれば、ノードプロセッサー単体での性能は、非算術演算でおおむね2MIPS、単精度浮動小数点演算で0.5MFLOPS、倍精度浮動小数点演算で0.3MFLOPSとされている。

アドレスは32bit(物理アドレス線は17bit分のみ用意)で汎用の32bitレジスターを16本持ち、命令セットもVAX風の2オペランド命令を採用している。

命令そのものは比較的シンプルながら特に超並列システムを考慮して、以下の特殊な命令も含まれていた。

| FFO(Fast Find One) | ビット列をスキャンして最初に“1”が出てきた場所を返す |

|---|---|

| LPTR(Load Pointer) LCNT(Load Counter) |

リンク経由の送受信用 |

動作周波数と性能を比較すればわかる通り、内部はパイプライン化されておらず、その意味でも1980年代の典型的なCISCプロセッサーと分類されるだろう。

→次のページヘ続く (nCUBE 10の価格は50万ドル程度?)

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ