配線遅延の解消はCRAY-2-と同様

3次元基板とフロリナート冷却

回路規模が大きくなった一方で、配線遅延の問題を解決するためには、さらに配線を短縮する必要がある。これを実現するために、CRAY-3ではまたしても3次元基板が採用された。下の画像はCRAY-3で利用されたガリウム砒素ICのアップである。

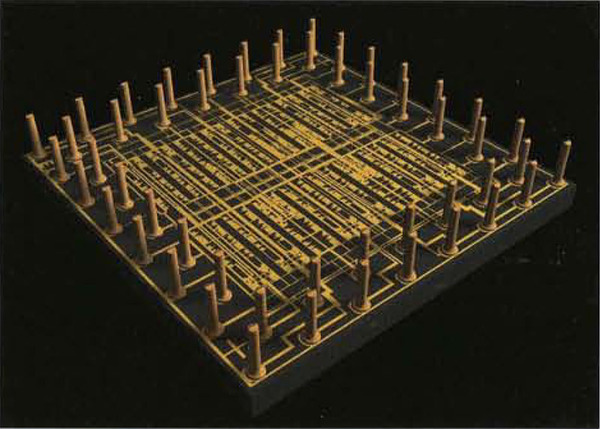

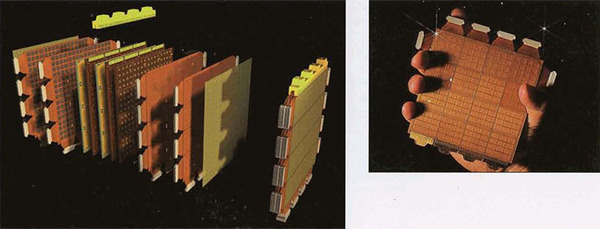

ガリウム砒素ICは、そのものの大きさは3.835mm2と非常に小さい。IC上に見える配線は0.076mmの金によるリードで、そこから52個のBonding Padが出ている。このガリウム砒素ICを実装した基板4枚を、69枚もの配線層でサンドイッチ構造にしたのが、CRAY-3のモジュールである。

CRAY-3の場合、このモジュールが4個で1つのCPUを構成していた。CCCによればひとつのモジュールに最大1024個のガリウム砒素ICが搭載されてたとする。システム全体では最大336のモジュールから構成され、16P構成のCRAY-3だと14万2000個以上のガリウム砒素ICと3万6864個のSRAMチップから構成されることになった。

当たり前だが、こんな高密度にしたら発熱は膨大である。実際CRAY-3の場合、1立方インチあたりの発熱は640Wに達するとされていた。ただ、すでにCRAY-2でフロリナート冷却に習熟していたこともあり、CRAY-3でも迷わずフロリナート漬けの冷却が採用された。

CRAY-3が完成するも

1台しか売れず倒産

CRAY-3は最終的に1993年に最初の製品が完成したが、ここにたどり着く間の紆余曲折を紹介したい。

当初CRAY-3の開発は、CRI(Cray Research Inc.)のCRAY Labsで進められたわけだが、この当時CRIはCRAY-3とは別にCRAY X-MPの後継となるCRAY Y-MP(Y-MP C90)の開発も行なっており、CRIとしては2つの開発プロジェクトを同時に進行するほどの余力がなかった。

これもあり、1989年頃にシーモア・クレイと当時CRIのCEOを勤めていたジョン・ロールワーゲン(John Rollwagen)は、話し合いでCRAY Labsを主体としたCRAY-3チームを別会社にすることにした。

これがCCC(Cray Computer Corporation)で、やはりクレイがCEOとなった。したがってCRAY-2まではCRIの、CRAY-3以降はCCCの製品ということになるのだが、肝心のCRAY-2の製造はCRAY Labsで行なわれていたわけで、このあたりをどう解決したのかは調べてみたが不明である。

それはともかく、CRAY-3の最初の(そして最後の)顧客はNCAR(National Center for Atmospheric Research)であった。1993年5月に、4プロセッサー/128MWordの構成のCRAY-3が納入される。これは純粋に評価のためのもので、NCARはCRAY-3を利用して気象モデルをシミュレーションする予定だった。

ところが少なくとも4プロセッサーのうち1つには不具合があって正常に動かず、動いた残りの3プロセッサーについても平方根の演算に問題があるといった問題があった。

1994年8月のComputerWorldの記事によれば、6000万回に1回程度の頻度で平方根の演算結果が1bitおかしくなる現象が起きたそうだ。CCCはこれを改修すると約束したものの、結局実現せず、NCARはCRAY-3の代金支払を拒否した。

NCAR以外にLLNL(Lawrence Livermore National Laboratory)に対しても売り込みをかけたものの、LLNLが要求する1992年6月までに16P構成のシステムを納入するという条件を満足できず、結局これを満たしたCRIのCRAY C90が契約を奪うことになる。またNARC(NASA Ames Research Center)との契約も、CRAY-3の開発が遅れたため実現しなかった。

以上のように、CCCはCRAY-3での売り上げが事実上ゼロであり、開発費を回収するめどが立たなかった。この当時、クレイはウォール・ストリート・ジャーナルの取材を受け、“I know when I'm done, but it isn't yet.”(私は「これでできた」と思った時のことを覚えているが、実はまだ終わってなかった)と答えている。

そういう中でも果断に次のCRAY-4の開発を進めるあたりがクレイの常人ならざるところ。1994年にはCRAY-4の開発が始まる。基本的な発想は、まずサイクルタイムを1ナノ秒(1GHz駆動)に縮めるため、ガリウム砒素ICの実装密度をCRAY-3の10倍に高め、配線長を10cm以下に抑えるようにした。

CPUはモジュール1個で実装できるようになり、最大64プロセッサー(64 バックグラウンド・プロセッサー)での実装が可能になると見込まれた。さらにこれを高速化したCRAY-5の設計も始められた。

そのうえ、NSA(National Security Agency)に対してCRAY-3/SSS(Super Scalable System)というシステムを納入する契約が1994年夏に結ばれた。これは2PのCRAY-3に、51万2千個の1bitプロセッサーからなる超並列マシンを組み合わせるというハイブリッド構成であったらしいが、詳細は不明である。

ただ、いかにクレイが常人ではないとはいえ、資金がなくなることだけは克服しようがなく、CCCは1995年3月に倒産。当初は再建の道を模索したものの、どこも手を差し伸べるところはなく、CCCの施設は閉鎖される。これに合わせ、CRAY-4/5やCRAY-3/SSSの開発もすべて中止された。

ちなみに一時期はCRI/CCC向けの売り上げが全体の7割に達していたというGigaBit Logicであるが、CRAY-3向けの製造が一段落した1991年に、米Tektronixの100%子会社であったTriQuint Semiconductorと合併する。

合併というよりも吸収というほうが実情に近いのだろうが、同社はRF半導体に特化した半導体メーカーで、現在もRF向けにガリウム砒素をはじめとした特殊な半導体を多く提供している。

当初GigaBit LogicはCRAY以外のスーパーコンピューターのメーカーにガリウム砒素ベースのICを販売する道を探していたようだが、うまく見つからなかったようだ。それでもCCCと共倒れにならずに済んだのは幸運というべきだろうか。

CCCの閉鎖後、クレイは方針を転換。既存のプロセッサーをベースに超並列マシンを開発するSRC Computersを設立するが、交通事故により1996年に逝去する。次回はCRIのCRAY X-MP以降の話を解説しよう。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ