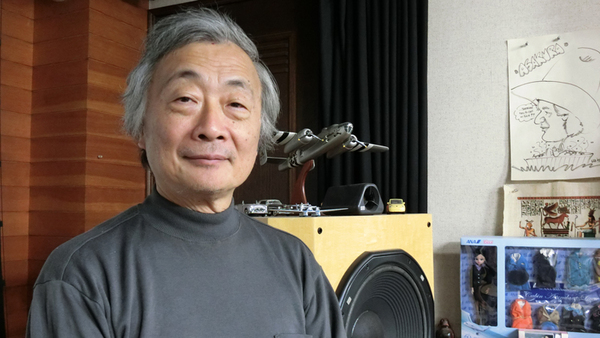

対応機器も大きく増え、高音質フォーマットとしてにわかに注目度が高まっているDSD。その魅力は何か? そしてどんな可能性があるか。PCMとは異なるDSDならではの特徴について麻倉怜士先生が解説します。

どんな機器で聴くか? どのフォーマットを選ぶか

今二つの大きな流れがあります。「PCオーディオ」と「ネットワークオーディオ」です。簡単に始められるのはPCオーディオで、手持ちのPCでファイルをダウンロードして、外付けUSB DACで聴く。数千円で買えるものもあります。これが一番気楽です。

ただ本格的にいい音を聴きたいのなら、私のおすすめはネットワークプレーヤーですね。初心者であれば、なおさらです。PCオーディオは簡単に始められるのですが、いい音にするためには相当な努力が要るからです。

その努力を惜しまない方はアスキー新書のわたしの本(「高音質保証!麻倉式PCオーディオ」)を読んでください(笑)。

そもそもPCは、オーディオ機器として作られていないので、どんなプレーヤーソフトを使うか、その設定をどうするかといったところからして複雑だし、一番使われている「foobar2000」というソフトには公式サイトに行ってもまともな解説がなく、自分で研究するしかないのです。

さらにASIOでいくのかWASAPIでいくのか、DoPでいくのかなどのインターフェイスの知識も必要だし、そもそも音楽を聴く以外の作業に使われるPCで、いい音を出すためにいろいろなカスタマイズも必要です。常駐ソフトをどう止めるかとか、何を止めるかとか。実は止めすぎてもだめなんです。

振動対策もまったく不十分なので、インシュレーターをはさんだり、振動を熱に変えるようなオーディオボードを導入してみたりとマニアックな対策も必要になる。つまりマニアックにやらないとまともな音が出ないのがPCオーディオなんです。ただ音源を買って鳴らすだけだと、「これがハイレゾ?」っていう貧弱な音に終始してしまいます。

特にfoobar2000については、参考になるものがないせいか、共同通信社の「ガウディオネット」で2年ほど前に書いた私の記事がずっと上位で読まれ続けています。

この連載の記事

-

第10回

AV

麻倉怜士推薦、絶対に失敗しないハイレゾ機器はこれだ -

第9回

AV

ネットワークプレーヤーの利便性を上げるHDD内蔵機 -

第8回

AV

ハイレゾを始めるならUSB DAC? それともネットワーク? -

第7回

AV

PCオーディオという言葉の誕生からハードの変遷を知る -

第6回

AV

ハイレゾ版の松田聖子やカラヤンで、青春時代がよみがえる -

第4回

AV

ヘッドフォンとハイレゾ、手軽な圧縮から本格的な音へ -

第3回

AV

ハイレゾはなぜ音がいいのか? 聴こえない心地よさの秘密 -

第2回

AV

ハイレゾとニセレゾ、規格か宣伝文句なのかという議論 -

第1回

AV

ハイレゾ前史:人はいい音という普遍的な夢を追い求めてきた -

AV

麻倉怜士のハイレゾ入門講座 - この連載の一覧へ