いい音は人類の本質的な欲求。しかしCDの登場から現在のハイレゾ配信ブームの間には、カジュアルオーディオ、つまり圧縮音源を手軽に聴く段階があった。ここではそんな流れも踏まえつつ、ハイレゾの意味について考えてみたい。

手軽な圧縮でいいやという風潮からの変化

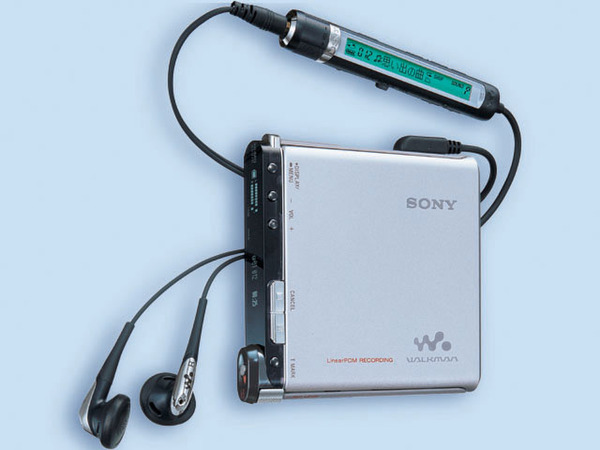

いい音で聞きたいという“欲求”は昔からあったんだけど、実はここしばらくの間トーンダウンした面もありました。というのはウォークマンの登場以降、耳の中で聞くオーディオというか、ヘッドフォンが主流になって、さらにデジタル処理で圧縮するという流れが出てきたためです。

圧縮の一番最初がMDですね。1990年代前半に製品化されて、次いでMP3やiPodのAACといったものが出てくる。その時期(2000年を挟んだ前後10年間)は、音がいいものをしっかり聴くというよりも、たくさんの音楽を携帯できるというのが重要で、プレイリストを作って好きな順番で聴くという新しさに興味が向かってしまっていました。それから、MP3のような音の悪い音源でも、それに慣れてしまうと、元々の非圧縮の音源が過剰に聞こえてしまう現象も起きています。

そういうこともあるんですけど、それは“慣れていない”というか、“本当の音を知らない”ということでしょう。素直に考えて生の音には、“楽器の音”と“会場の音”という2つの要素がある。例えば、クラシックであれば、オーケストラがコンサートホールで演奏する。それを客席で聴きます。ジャズシンガーであれば、歌う声をマイクを通して聴くことになるけれど、これはライブハウスでも同じことです。

これまでMP3だけを聴いていた人でも、生の音が悪いとは決して思わないでしょう。生の音に近いのがハイレゾですし、この2つの要素をきちっと出してくれるという意味での再現力もひじょうに高いものがあります。生の音のよさを喚起してくれる点も評判が立っている理由だと思いますね。

この連載の記事

-

第10回

AV

麻倉怜士推薦、絶対に失敗しないハイレゾ機器はこれだ -

第9回

AV

ネットワークプレーヤーの利便性を上げるHDD内蔵機 -

第8回

AV

ハイレゾを始めるならUSB DAC? それともネットワーク? -

第7回

AV

PCオーディオという言葉の誕生からハードの変遷を知る -

第6回

AV

ハイレゾ版の松田聖子やカラヤンで、青春時代がよみがえる -

第5回

AV

発展途上のフォーマット、DSDの魅力を知る -

第3回

AV

ハイレゾはなぜ音がいいのか? 聴こえない心地よさの秘密 -

第2回

AV

ハイレゾとニセレゾ、規格か宣伝文句なのかという議論 -

第1回

AV

ハイレゾ前史:人はいい音という普遍的な夢を追い求めてきた -

AV

麻倉怜士のハイレゾ入門講座 - この連載の一覧へ