微細化が進む

第2世代Pentium

P54Cのプロセスを0.35μmに切り替えたのが、1995年に登場したP54CSコアで、動作周波数は最大200MHzに達した。

厳密に言うとこの世代にはP54CQSとP54CSの2つのコアがある。どちらも0.35μm CMOSでの製造であるが、P54CQSはP54Cと同じダイサイズで156mm2、P54CSは90mm2である。

これはパッケージの関係によるもので、P54CQSはP54Cと同じSocket 5、P54CSはSocket 7になっている「らしい」。「らしい」というのは、P54CQSのダイサイズは公式には発表されておらず、「P54Cと同じ」という説明だったからだ。ダイサイズはともかく、インターフェースは異なるものになっている。

ちなみに最初に発売されたのはP54CQSの120MHz版で、価格は935ドルである。ただその3ヵ月後に発売された133MHz版もやはり935ドルであり、10月にモバイル向けの120MHzが681ドルで発売されるなど、価格の下がり具合は結構急だった。

翌1996年1月には150/166MHz版がそれぞれ547/749ドルで発売されており、当然これに合わせて周波数の低い製品は値下げされたため、入手はずいぶん容易になった。

これに続き、1997年には同じプロセスのままMMXを追加したP55CがPentium MMX(正確にはPentium processor with MMX technologies)という名称で発売される。

内部的にはMMXユニットを追加するとともに、パイプラインを1段追加している。この作業を手がけたのは、イスラエルのハイファに設立されたばかりのデザインセンターでチームの指揮を取っていたMooly Eden氏(現在はインテル イスラエルの社長)である。

さらにPentium MMXを0.28μm CMOSに微細化したモデルが1997年6月にリリースされた。この頃にはすでにPentium Proがリリースされていたこともあり、Pentiumはコンシューマー向けに市場を拡大するという役割を担っていた。

これもあって、166MHz/200MHzのPentium MMXは価格が407/550ドルという、初期のPentiumとは比較にならないほど低価格に設定され、結果インテルの思惑とは逆にユーザーを増やすことになった。

なぜで思惑と逆かというと、インテルはこの時期にすでにPentium IIを導入し始めていたものの、あまりの高額ぶりにさっぱり売れ行きが伸びなかったからだが、これは次回解説したい。

さて、オリジナルのPentiumの最後の製品は、0.25μm CMOSにプロセスを微細化したTillamookコアである。この時期にはもうインテルはデスクトップ向けはPentium IIに無理やりにでも切り替える方針を立てていた。その理由は互換CPU潰しである。

P54CS以降使われてきたSocket 7を互換CPUメーカーもやはり利用しており、これを変更しない限り互換CPUを駆逐するのは難しいとインテルは判断し、Pentium IIではSlot 1という新しいインターフェースを導入するとともに、Slot 1を特許で保護して互換CPUベンダーの利用を防ぐようにした。

ただPentium IIはいきなりモバイル向けに持ち込むのは消費電力の観点から無理があるということで、TCP(Tape Carriered Package)という、基板への直接実装を前提にしたパッケージでの供給となった。

もっとも、TCPのPentiumを変換基板に貼り付けて、そこからSocket 7のピンを出すというチャレンジャーな「黄金戦士」が台湾から出たり、Tillamookベースながら組み込み向けにSocket 7のパッケージの形でリリースされたものが自作PC市場に流れたり、わずかながら流通はしたが、これは数に入れる必要はあまりないかもしれない。

そんなわけでインテルは1998年以降はPentium IIに力を入れ、AMDやCyrix/IDTはしばらくSocket 7を75/83/100MHzで駆動させるSuper 7を使っていたものの、Cyrix/IDTがVIA Technologiesに買収され、AMDがAthlonでSlot Aに移行したことで、1999年後半から急速にSocket 7の市場が縮小、P5から始まったPentiumのラインナップは2000年頃に収束することになった。

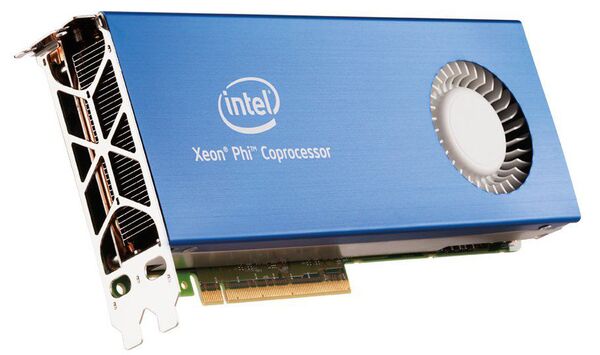

もっともこのP5コアは、その後もGPGPUのLarrabeeに流用され、さらに続くKnights Cornerもそのままの構成だった関係でXeon Phiとして商品化された。

それとは別に組み込み向けのQuark X1000のCPUコアとして利用されたりと、まだまだPentiumの命脈が続いており、すでに登場から21年経過しているにも関わらず搭載製品が発売されているという状況なのは驚きとも言える。

※お詫びと訂正:黄金戦士の記述に誤りがありました。正しい内容に訂正し、お詫びいたします。(2014年7月22日)

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ