Body Biasを実用化した

Transmetaの「LongRun2」

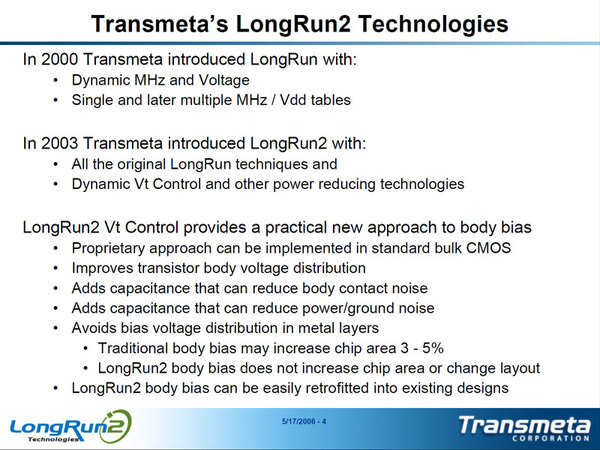

Adaptive Body Biasを、2006年にTransmetaが発表したLongRun2に関する説明を基に、もう少し細かく説明したい。TransmetaのLongRun2は「原理はBody Biasであるが、物理構造が独特」なものである。物理構造の話はおいておくと、LongRun2で得られる効果は、通常のBody Biasでも得られる特性でもある。

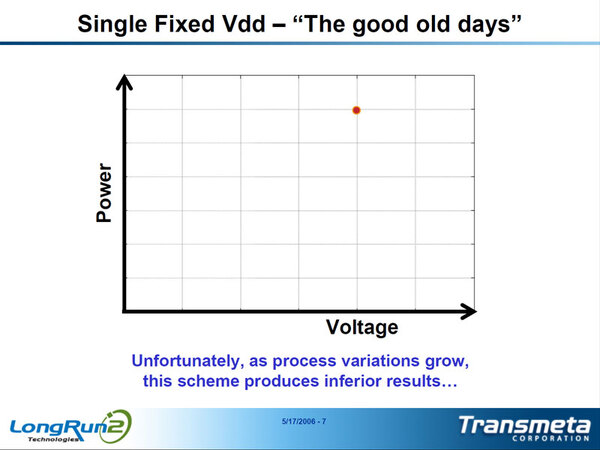

Body Biasを使わない場合どうなるだろうか。昔は、電圧と消費電力が一意に決まっていたが、これは0.35μmといった、あまり微細化が進んでいない時代の話である。

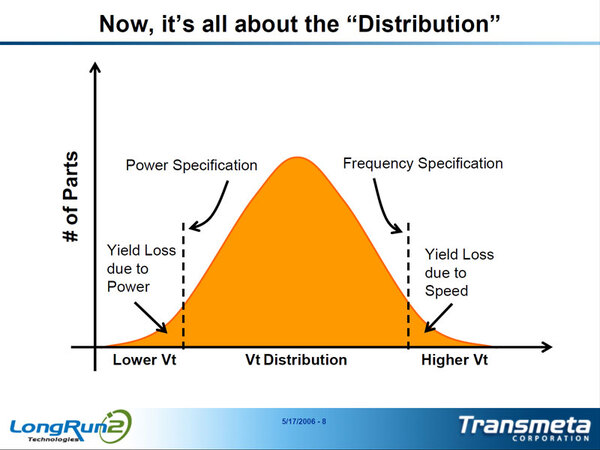

この議論は富士通の90nm CMOSプロセスをベースにしているが、一般に130nmを切ってくるとトランジスタの動作特性は下の画像のように正規分布を描くようになる。一応狙ったVt(スレッショルド電圧)のあたりが、一番取れるチップの数が多いが、よりVtが高いもの(これはスピードが上がりにくい)や、Vtが低すぎるもの(消費電力が増えすぎるもの)なども存在する。

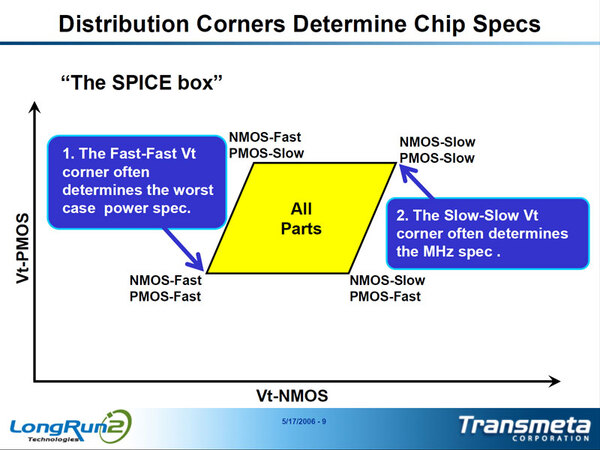

加えて、CMOSはPMOSとNMOSの組み合わせなので、この分布は下の画像のようにひし形の領域になる。

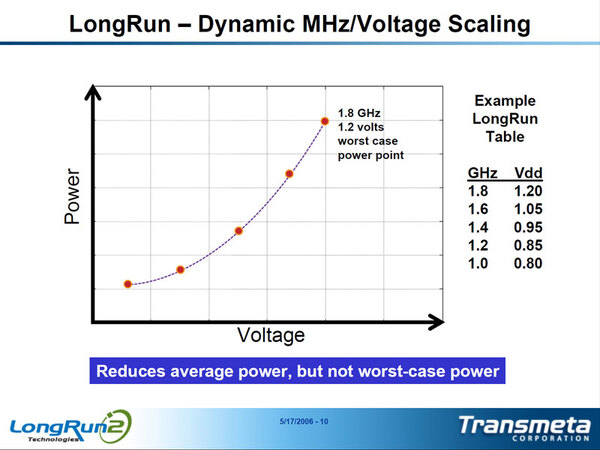

TransmetaはCrusoeの世代でLongRunと呼ばれる技術を提供していた。これは動作周波数にあわせて電圧を変化させるもので、インテルのSpeedStepやAMDのPowerNow!などとまったく同じ仕組みで、別に珍しくない。ただし上図のひし形で示したように、トランジスタの特性にはばらつきがある。

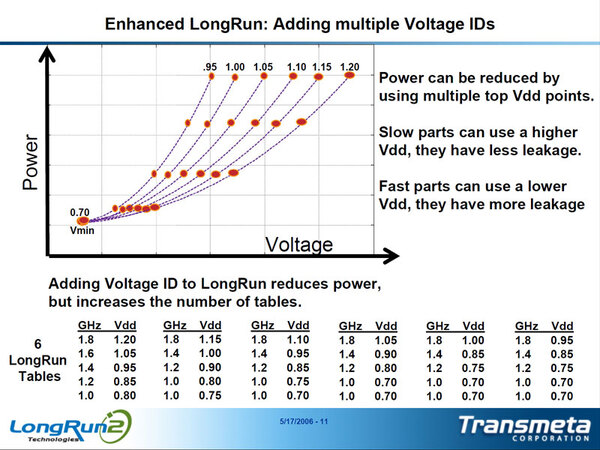

そこで、LongRunのテーブルを複数に増やすことで、より適した電圧/消費電力の関係をとることは技術的には可能であるが、テーブル数がいたずらに増えることになるし、メーカーの側からすると一手間増える。おまけに、これをやっても元々の製品のばらつきが減るわけではない。

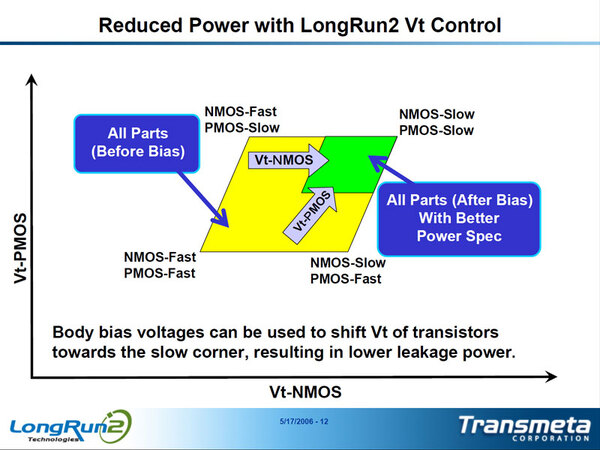

その問題点を改善するのがBody Biasである。元々の電圧に加えて、適切なBIAS電圧をかけることで、そもそものPMOS/NMOSトランジスタのばらつきを減らせる、というのがTransmetaの主張である。

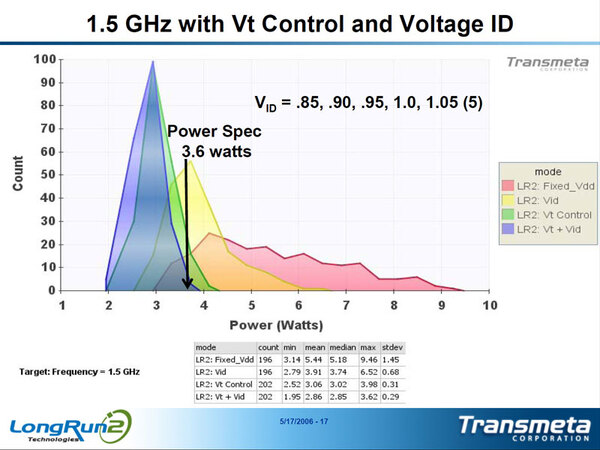

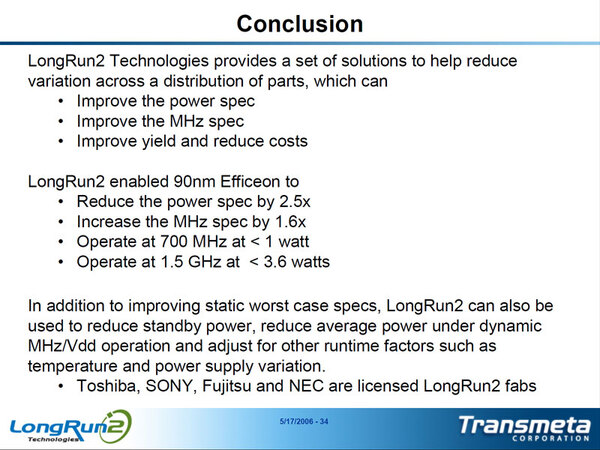

具体的な測定結果も示された。以下の3つの結果は、202個の「Efficeon」のサンプル(LongRun2搭載)を使い、50度の環境で最低電圧(Vmin)0.7Vとしたものである。まず最初は1.5GHz駆動の場合の消費電力を示したものだ。

赤がなにも調整を行なわないもの、黄色がVIDを使ってもうすこし最適化したもの、緑がLongRun2を使ってBIAS電圧を変化させたもの、紫がLongRun2+VIDの組み合わせである。なにもしないと、消費電力の最高は9.46Wに達している。

普通ではこのダイは消費電力が大きすぎるとので使わない、あるいはもうすこし安くして別スペックにする必要があるが、LongRun2を使うとこれが3.98Wまで下がり、VIDまで加えると3.62Wに収まる。なにより、202個の製品が2~4Wの範囲に収まっているので、歩留まりが非常に改善されることになるし、絶対的な消費電力の低下にもつながる。

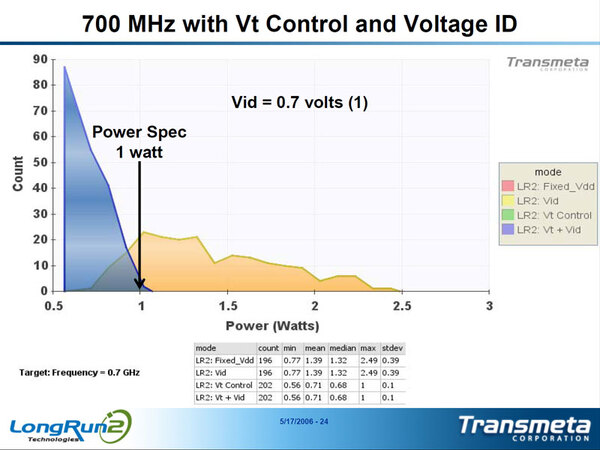

2つ目は700MHz駆動の場合である、こちらは平均1.4Wほど、最大で2.9Wほどに分布が広がっていたが、BIAS電圧制御をかけることでほとんどが0.6W弱、最大でも1Wまでに電圧を削減することに成功している。1Wといえば、そろそろヒートシンクなしでも利用できるレベルである。

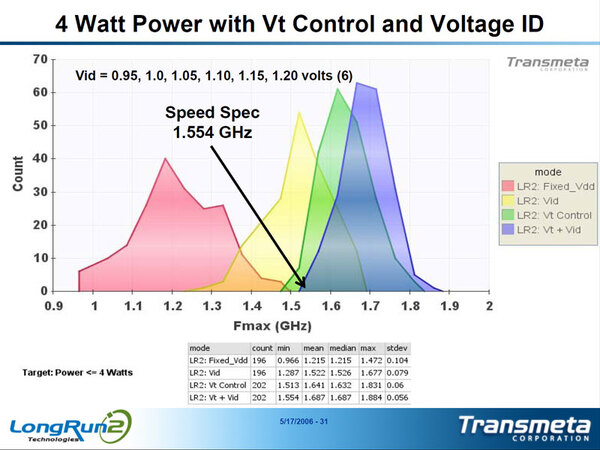

3つ目が、逆に4Wという消費電力でどこまで動作周波数を上げられるかを示したものである。何もしないと1.2GHzあたりがピークで、最小は1GHz未満、最大でも1.5GHz弱程度だったのが、VIDの制御により最低が1.2GHz強、ピークが1.5GHz程度、最大で1.7GHz程度まで伸びるようになった。

ただ、まだ分布の幅が結構広いことは変わらない。これがBIAS電圧制御をかけると1.5GHz強~1.8GHz強に改善され、分布が大分狭い範囲になってきた。さらにVID制御も加えることで、より動作周波数と分布が改善されている。このケースなら4W動作で1.554GHz動作が保障されるわけで、多少選別すれば1.6GHzでほとんどの製品が動作することになる。

ということで、実際のシリコンを使ってBody Biasの方法が非常に有効であることをTransmetaは実証した。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ