トランジスタの改良と

プロセスの微細化は一致しない

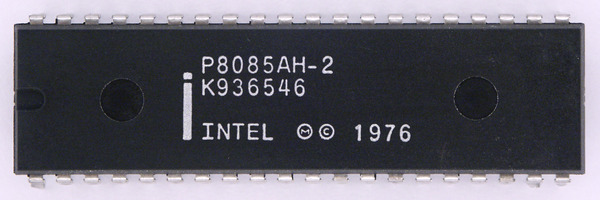

10μmのPMOSプロセスに続き、インテルはPMOSからNMOSへと転換を図る。それがHMOSと呼ばれるもので、技術的にはDepletion-load NMOSと呼ばれる種類の方式である。これは、ゲート電圧が0の時にOnになるNMOSトランジスタを使うことで、スイッチング速度を引き上げるというものだ。

インテルはこれをHMOSと呼んでいた。名前だけを考えれば“High-Speed MOS(ないしはHigh-performance MOS)”の略に思えるが、実は“High-density MOS”の略である。正確には“High density, short channel MOS”で、チャネル長を短くしたことで実装密度が上がったという意味であろう。

このHMOS、すなわちDepletion-load NMOSそのものは、インテル以外にもMotorolaやFairchildなど多くの半導体ベンダーが当時採用している。インテルは細かくこれを改良してHMOS-I/II/IIIという種類のプロセスを生み出しているが、厄介なのは必ずしもプロセスルールと一致していないことだ。

つまりHMOSというのは、回路/トランジスタ構造の改良方法の名称で、これとプロセスの微細化はどうも一致していないようだ。実のところどこまで正しいのかがハッキリしないのだが、手元の資料では3μmプロセスの「i8085/i8086」と、2μmプロセスの「i80186」がどちらもHMOS-IIを利用したことになっている。

おそらくこの時期はプロセスの微細化とトランジスタの改良が必ずしも同じタイミングになっておらず、微細化が先だったり改良が先だったり、という状況で製造していたのではないかと思う。

インテルはHMOSと並行してCMOSの開発も行なっており、「i8086」も最初はHMOSベースのものが登場し、後追いでCMOSベースのものが投入されている。ちなみにこのCMOSも、やはりCHMOS I/II/III/IVという名称を使っていた。CHMOSは“Complementary High-performance MOS”の略で、要するにCMOSではあるが、High-Performanceであることを強調したかったらしい。

CHMOSは、HMOS I/II/IIIで開発した高速化技法を取り入れて、それぞれCHMOS I/II/IIIとした上、さらに改良を加えたCHMOS IVを「i80386」で利用している。ただこのあたりでプロセスの微細化とトランジスタの改良が同じタイミングで行なわれるようになったためか、CHMOSの名称はこのCHMOS IVで終わった。

代わりにプロセスノード(プロセス名)としてPxxxが使われるようになった。その最初のものが「P646」で、これは6インチ(150mm)のウェハーを使う、通算46番目のプロセスという意味である。ちなみに48種類もこれまで開発していたのか、と思われるかもしれないが、これはロジック以外も全部合わせての数字である。

インテルは、1985年までDRAMを手がけており、1980年代初頭まではこのDRAMこそが同社の屋台骨だった。そもそもDRAMを世界で最初に製品化したのは誰であろうインテルである。ところがDRAMの大容量化レースが過酷さを増し、次第に開発コストが馬鹿にならなくなっていく状況があり、特に64Kbitと256Kbitで競合メーカーに大分遅れを取ることになった。

1985年というのは、この次の製品にあたる1Mbit DRAMの量産に入るかどうかという節目の時期であるが、ここでインテルはDRAMのために新しいファンダリーを作るべきか、それともCPU向けに投資すべきかの決断を迫られる。当時のアメリカは、レーガン大統領の1期目で、不況からやっと回復の兆しが見えてくるかどうかというあたり。インテルも両方に投資できるほどの予算はなく、ここでDRAMビジネスを断念、きっちりと撤退することになった。

話がやや逸れたが、インテルのプロセスの数がやたらに多いのは、このDRAMのためにどんどんプロセス開発を行なっていたからだ。世界最初のDRAMである「Intel 1103」が生産開始されたのは1970年で、そこから1989年まで20年ほどになるが、DRAMの場合多いときは年に数回プロセスを切り替えていたため、48という数字そのものはそれほど不思議ではない。

逆に言えば、この頃は現在に比べるとプロセスそのものがもっと原始的であり、それゆえ改良や改善が比較的容易で、かつそれを量産の現場に反映させるのも簡単だったからこそ、こんな数字になったとも言える。

ちなみにこの後も、DRAMは引き続きTechnology Driverであり続けた。Technology Driverというのは、この場合「プロセス微細化を牽引する製品」という意味である。DRAMは引き続き「より大容量の製品をより安価に」という圧力が強く、このためには微細化が一番手っ取り早かったため、とにかくDRAMがプロセス微細化の一番手を走り、これをMPUが後追いする構図である。

インテルのプロセスがDRAMベンダーの微細化に追いつくのは1995年頃で、それまでの間は常にDRAMベンダーから数年遅れる状況が続いていた。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ