Windows 8.1ではシステムと完全統合されたSkyDrive

クラウド上のファイルもローカルと同じように扱える

Windows 8.1の特徴の1つは、SkyDriveがシステムに統合されたことだ。

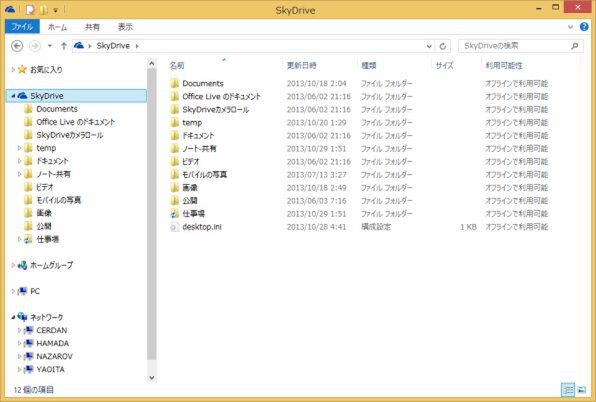

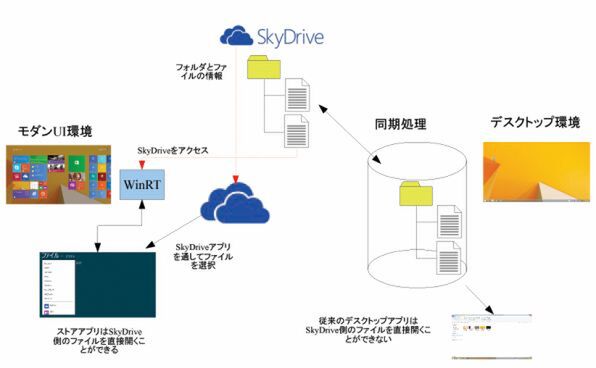

Windows 8.0でもModern UI環境では、SkyDriveのフォルダやファイルもローカルファイルと同じように扱うことができる。しかし、デスクトップ側では、マイクロソフトが用意していたSkyDriveのデスクトップアプリを導入する必要があった。つまり、Modern UI側とは動作が異なっているわけだ。

まず、Modern UI環境のアプリは、ファイルの保存や読み出しの場合に、コントラクトを使ってSkyDriveアプリを呼び出し、インターネット上のSkyDriveのファイルをリストとしてユーザーに表示し、実際のファイルアクセスは、WinRTのAPIを通して行なっている。

Windows 8までのSkyDriveは

ローカルとクラウドのファイルを自動同期していた

一方、デスクトップ環境のSkyDriveアプリは、ローカルフォルダとSkyDriveで同期処理を行ない、両社のファイルが常に同じになるように保つ仕組みになっていた。つまり、ローカルフォルダにSkyDriveのコピーを置き、デスクトップアプリからはこれをアクセスさせていたわけである。

新たに書き込んだファイルは、一定時間内にSkyDriveアプリケーションがこれを検出してアップロードする。つまり、デスクトップアプリケーションから見れば、ローカルファイルへのアクセスにしかならないため、ほとんどのデスクトップアプリが問題なく動作することができる。

ただし、この方式には欠点もある。

まず1点目は、大量のファイルを一度に同期させようとすると非常に時間がかかることだ。

実際にSkyDriveの利用を始めたときに、数十GBといった大量のファイルがSkyDriveに置かれていると、そのダウンロードに非常に時間がかかっていた。ただし、一回転送が終わってしまえば、その後は、ファイル1つずつの転送となり、あまり負荷は高くならない。

しかし、ノートPCなどで長い間同期処理がされていない場合には、大量の更新が行なわれ、同期処理に長時間かかることがある。逆の場合もまたしかりだ。

もう1つは、ファイルの更新や追加を常に検出する必要がある点だ。現在のWindowsでは特定のフォルダ以下のファイルにアクセスされた時点で、アプリケーションに対してイベントを発行する仕組みがあるため、高い頻度で定期的にファイルをスキャンする必要はないが、なんらかの理由でイベントを受け取ることができなくなる可能性もあり、ある程度の時間が経過したら、SkyDrive側とローカル側の状態をチェックして状態が一致しているかどうかを確認する必要がある。

実際、SkyDriveのデスクトップアプリがCPU時間を大量に消費することがある。このときファイルアクセスが連続して行なわれているにも関わらず、最新状態となっているとのメッセージが表示される。場合によっては、ノートPCなどでは大きなバッテリー消費を起こしたり、他のアプリの動作に影響を与えることがある。

また、Modern UI側とデスクトップ側で、対象は同じSkyDriveなのに、ファイルのアクセスなどが共通化されておらず、同じファイルのコピーを2重に持ってしまう可能性などがあることだ。

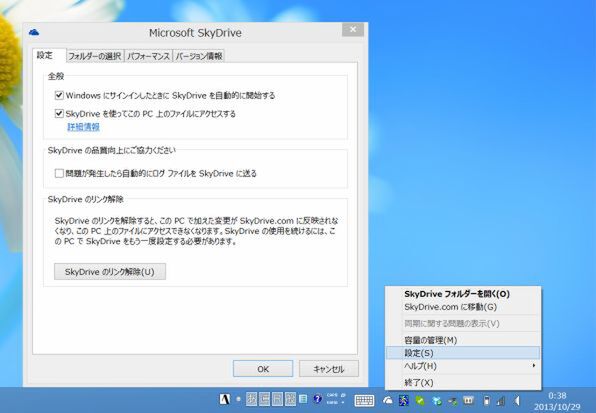

使い勝手の問題もある。SkyDriveのデスクトップアプリは、同期の制御をフォルダ単位でしか行うことができないため、指定されたフォルダとそのサブフォルダ、そしてそこにあるファイルがすべて同期対象となり、ファイルを同期対象から外したい場合には、他のフォルダへ移動するなどの作業が必要になる。

つまり、同期するしないを考慮してファイルを置くフォルダを決めねばならない。TBクラスの大容量のHDDを持つデスクトップマシンなどでは、すべて同期しても問題にならないが、小容量のSSDしか搭載していないマシンでは、ユーザーがどのフォルダを同期するかなどをいちいち 管理する必要があるわけだ。

ただし、これらの問題点はシステムに統合されたWindows 8.1では大きく改良されている。

この連載の記事

-

第428回

PC

Google/Bingで使える検索オプション -

第427回

PC

WindowsのPowerShellのプロファイルを設定する -

第426回

PC

WindowsでAndroidスマホをWebカメラにする機能を試した -

第425回

PC

無料で使えるExcelにWord、Microsoft 365のウェブ版を調べた -

第424回

PC

Windowsの基本機能であるクリップボードについてあらためて整理 -

第423回

PC

PowerShellの今を見る 2つあるPowerShellはどっち使えばいい? -

第422回

PC

Windows 11の目玉機能が早くも終了、Windows Subsystem for Android(WSA)を振り返る -

第421回

PC

進化しているPowerToys LANで接続したマシンでキーボード/マウス共有機能などが追加 -

第420回

PC

Windowsプレビュー版に搭載されたsudoを試す -

第419回

PC

Windows Insider Previewが変わって、今秋登場のWindows 11 Ver.24H2の新機能が見えてきた? -

第418回

PC

Windows 11のスマートフォン連携は新機能が追加されるなど、いまだ進化している - この連載の一覧へ