ややこしいUSBの転送速度

前述のCOMPUTEXにおけるUSB-IFの資料では、USB 3.0が5Gbpsでの通信ができることになっているが、これは正確ではない。正しくは5GT/sec( (5 GigaTransfers per Second)である。USB 3.0はPCI Express Gen2とPHY(physical Layer)を共用した関係で、信号の速度そのものは5GHzになっている。

5GHzならば5Gbpsだと思われるかもしれないが、内部で8b/10bエンコードという信号処理方法を採用した関係で「8bit分のデータを送ると、10bit分のシンボルに変換される」ことになる。

シンボルそのものは5GHzの信号速度になるが、データとしては8割に相当する4GHz分の4Gbpsでの通信になる。このあたりが誤解を招きやすいので、PCI Expressではあえて4Gbps/5Gbpsといった表記ではなく、5GT/sec(5G Transfer/second)という表記にしている。

これをUSB-IFで5Gbpsとしてしまった理由はおおよそ見当がつく。PCI Expressはある意味技術者向けの規格だから正確さが優先されるが、USBはコンシューマー機器に広く使われるものであり、正確さよりもわかりやすさが優先されるということだろう。以上のことから、USB 3.0では実効データ転送速度が4Gbps=500MB/秒になっていた。

ではUSB 3.1ではこれがどうなったかというと、以下のようにそれぞれ変更した。

- 信号転送速度を5GHz→10GHzに

- エンコードを8b10b→128b132bに

この結果、通信速度は10G×128÷132=9.6969Gbps≒1.21212GB/秒で、USB 3.0の2.4倍もの転送速度に向上した計算になる。おもしろいのは、SuperSpeedPlusのスペックが、PCI Express 3.0とまったく互換性がないことだ。PCI Express 3.0では以下のように変更している。

- 信号転送速度を5GHz→8GHzに

- エンコードを8b10b→128b130bに

通信速度が8G×128÷130=7.877Gbps≒0.985GB/秒となっている。ちょうど2倍、という意味ではPCI Express 3.0の方が近く、USB 3.1はこれを上回る仕様になっている。

また実装については、USB 3.1デバイスは必ずUSB 3.0デバイスとの互換性を取ることが必須とされている。ただ信号速度もエンコード方式も違うから、基本的には別のデバイスということになる。

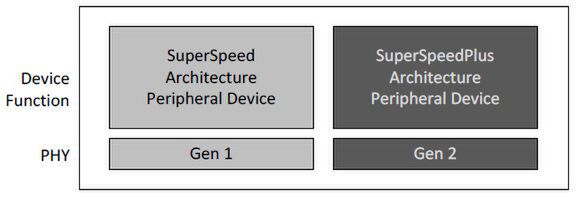

そこで内部的には下図のように、見かけ上は1つのデバイスであっても、内部的にはUSB 3.0で動作するデバイスとUSB 3.1で動作するデバイスの2つが入っており、SuperSpeedPlusで動作できるか否かで、どちらのデバイスが動くかが決まる構造になる。

もっと言ってしまえば、元々USB 3.0ではUSB 2.0までとの互換性を取ることが必須になっており、3.0と2.0では信号線まで違うから、こちらも物理層が違っているうえ論理層も異なっている。それらとの互換性を保つUSB 3.1デバイスの動作をまとめると、以下のようになる。

- EnhancedSuperSpeedの論理層+SuperSpeedPlusの物理層

- EnhancedSuperSpeedの論理層+SuperSpeedの物理層

- USB 1.1/2.0の論理層+USB 1.1/2.0の物理層

このようにUSB 3.1デバイスは、上記3種類の動作を求められるという厄介な状況になっている。

既存のUSBとの互換性

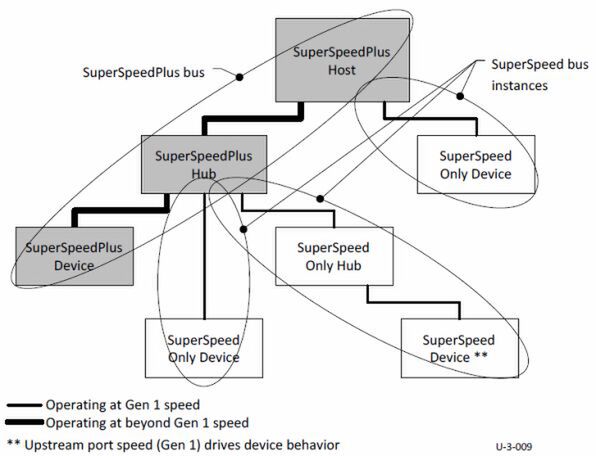

ケーブル及びコネクターは、既存のUSB 3.0のケーブル/コネクターと同一の仕様になっており、きちんと互換性が取れている。ただしハブなどを介しての接続は、従来同様に「上流の速度で下流の速度が決まる」という原則が貫かれる。

上の画像は、USB 3.1のホストにUSB 3.1のハブとUSB 3.0のハブ、USB 3.1/USB 3.0のデバイスが混在するというケースだが、要するにホストがUSB 3.1対応であっても、途中にUSB 3.0ハブが入ったらそのハブの下は全部USB 3.0扱いになり、USB 2.0ハブが入ればUSB 2.0扱いになるという仕様である。

一方ソフトウェアの面から見ると、ホストコントローラーのデバイスドライバを除くと今のところ変更点はないので、様々なクラスドライバーやフィルタドライバー、あるいはアプリケーションがそのまま利用できる「はず」である。

わざわざ「はず」とつけたのは、まだ仕様が固まっただけで実際のデバイスでのテストが行なわれていないからで、このあたりの互換性の確認は今後の課題になるだろう。

以上のことから、EnhancedSuperSpeedに関して言えば、純粋に速度が上がった「だけ」ということになる。細かいところでは、速度向上に応じて当然ノイズなどがよりシビアな問題になるわけだが、それはメーカーが考えるべきことでありユーザーには縁がないだろう。

「EnhancedSuperSpeedに関して言えば」というのは、USB 3.1にはあと3つ仕様があるからだ。1つ目は2011年6月にリビジョン1.0が、2012年5月にリビジョン1.1が出たOn-The-Go and Embedded Host Supplement to the USB Revision 3.0 Specification。

2つ目は、昨年6月にリビジョン1.0/バージョン1.0がリリースされ、今年6月にリビジョン1.0/バージョン1.2まで上がったUSB Power Delivery Specification。

3つ目は昨年5月にリビジョン1.0が出て、今年2月にリビジョン1.1となったInter-Chip Supplement to USB Reivison 3.0 Specificationである。

この3つの仕様書は独立した形でリリースされているが、USB 3.1はこれら3つの仕様にも準拠することが求められているためだ。そこで、この3つについても簡単に説明しておく。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ