マイクロソフト・トゥディ 第48回

なぜ、マイクロソフトは「デバイス&サービスカンパニー」を打ち出したのか?

マイクロソフトは、ハードウェアに積極的に介入する

2013年06月06日 21時00分更新

マイクロソフトは、昨年から「デバイス&サービスカンパニー」という言葉を使っている。

創業以来、「ソフトウェアカンパニー」であることを訴え続けてきたマイクロソフトが、なぜ「デバイス&サービスカンパニー」という言葉を使い始めたのか。そして、それが意味するものとは何なのか。

マイクロソフト自身が、ハードウェアに積極的に介入する

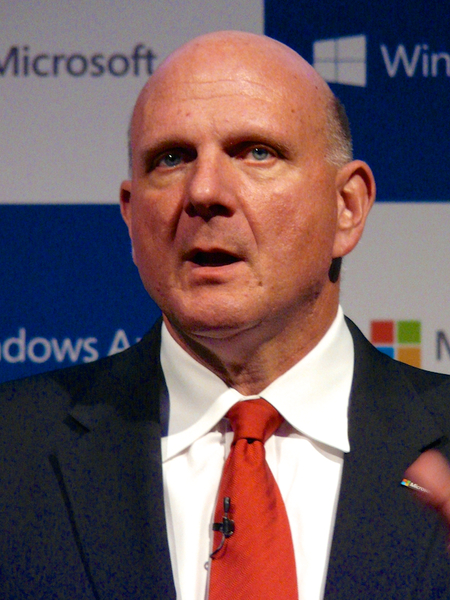

米マイクロソフトのスティーブ・バルマーCEOは、5月23日にわずか1日だけ来日した際、マイクロソフトが目指す「デバイス&サービスカンパニー」について、次のように語った。

「私がマイクロソフトに入社したころは、マイクロソフトは、マイクロコンピューティング分野のソフトウェア企業であり、そうあり続けることに確信を持っていた。

しかし、ソフトウェアは、IT業界において今でも引き続き高い価値を持ち続けているものの、ハードウェアとソフトウェアをいかに統合するかが重要な鍵となる形で大きく変化した。それによって、ハードウェアそのものも急激に変革している。

マイクロソフトが目指すデバイス&サービス カンパニーとは、今までのように、マイクロソフトがソフトウェアを開発し、それをOEMベンダーに引き継いで、ハードウェアとして製品化してもらうのではなく、マイクロソフト自身がハードウェアに積極的に介入するというもの。

ソフトウェアとともに、ハードウェア設計のところにも入っていき、新たなデバイスを開発し、OEMベンダーとも協力をしながら市場を創造していくことを示すものである。デバイスに関しても、マイクロソフトが関与しなくてはならない時代に入ってきた」

バルマーCEOは直接的には言及しなかったが、こうした時代の変化を先取りしたのは、アップルのビジネスモデルであることは明らかだ。

タブレット時代の到来をもたらしたiPadは、そのビジネスモデルの代表的な存在だ。アップル自らがOSやアプリケーションを開発し、ハードウェアも独占的に製品化。そして、AppStoreなどを通じてアプリケーションやコンテンツを配信する仕組みを構築した。ハードウェアとソフトウェアが一体化したビジネスモデルによって、タブレットやスマートフォンの世界を作り上げた。

マイクロソフトは、この分野で明らかに出遅れており、それを巻き返すには、従来型のビジネスモデルから、ハードウェアとソフトウェアを連動させ、それをサービスとして提供するビジネスモデルへの転換が必要である。

そこに、マイクロソフトが打ち出した「デバイス&サービスカンパニー」という意味がある。

この連載の記事

-

第215回

PC

「クリエイティブ」に向かうWindows 10とSurfaceファミリー -

第214回

PC

日本企業の変革を象徴、世界最大規模の「Office 365」大型導入 -

第213回

PC

資生堂、オンライン会議中の顔を美しく見せる「Tele Beauty」を開発 -

第212回

PC

女子高生AI“りんな”は母親思いのカープ女子!? 自分の子供より返事が多いというユーザーも -

第211回

PC

Office 365が3ヵ月無料試用OK、セットアップも支援 - 働き方改革週間締め切りは9月30日 -

第210回

PC

Windows 10企業導入の障害は、WaaS(Windows as a Service)と180日ルール -

第209回

PC

アクア、DMG森精機 - IoTの協業発表が相次ぐ日本マイクロソフト -

第208回

PC

MS SQL Server 2016は、オラクルの牙城をいかに崩すか、PostgreSQLにどう対抗していくのか -

第207回

PC

起死回生の製品になるか? 「Microsoft Dynamics 365」 -

第206回

PC

2096名で挑む大規模ライフハック! - 日本マイクロソフトが掲げる”本来”のテレワーク -

第205回

PC

日本MSが開催イベント名称・内容を再編 - グローバルイベントとの名称統合を実現してほしい - この連載の一覧へ