「製品ポートフォリオ」というのは実に複雑怪奇なものだ。同じジャンルの製品でも異なるアーキテクチャの製品が存在し、型番と性能が必ずしも一致せず、不自然な価格差が存在する。IT業界では、すでに当たり前の常識でも、一般のユーザーには理解しにくいものだ。

同じバックアップソフトがなぜ3つあるのか?

日々、IT関連製品の発表会に出ていると、共通して出てくる質問がある。たとえば、シマンテックでバックアップソフトの発表会に行くと、「『NetBackup』と『Backup Exec』『BackupExec System Recovery』の3つの違いはどこにあるのか?」という質問がどこかしらで挙がる。そのたびにシマンテックの担当者は、エンタープライズ向けとSMB向けのバックアップでニーズが違うこと、通常のファイルバックアップとイメージバックアップの機能などを説明し、3者の違いを説明する。

また、チェック・ポイントでは「『R75』と『IPSO』『SPLAT』などのソフトウェアの違いはなにか?」と聞く記者もいるし、シスコの発表会であれば「同じスイッチなのに『Catalyst』と『Nexus』という2つの製品があるのか?」と聞く方もいる。最近、一番難しいと思うのは、HPのストレージだ。ご存じの通り、HPはストレージ事業のシェアを拡大すべく、レフトハンドや3PARを買収しており、ハードウェアが共通なのに、ソフトウェアの異なるという製品がいくつか存在している。HP Storageはこれらを「サービス指向」と「アプリケーション指向」という形で大別しているが、インターフェイスや機能面で共通している製品も多く、これらの違いは私もよくわからない。

こうした話を聞くと、「単に記者が不勉強なのでは?」という方もいるかもしれないが、むしろその複雑奇怪なポートフォリオに対する素朴な疑問をきちんとぶつける記者は尊敬すべきだ。私が見ている限り、ITベンダーの製品ポートフォリオは実際に複雑奇怪で、ITベンダー側も知っていることを前提にしてもらいたくないとは思う。

ポートフォリオが複雑化する最大の原因は、企業買収だ。たとえば、前述したチェック・ポイントはノキアのセキュリティ事業部を買収した関係で、ハードウェアとソフトウェアが2ラインナップ併存することになった。ノキアのIPシリーズのポートフォリオが広範で、しかもなまに実績があったため、どちらかに片寄せすることができず、チェック・ポイントは長い時間をかけて両者を統合している。また、Nexusはシスコが買収したNuova Systemsが大きく関わっており、Catalystとはそもそも異なる発展を遂げている。

こうした経緯を知っていれば、製品ポートフォリオの謎は解けるわけだが、正直いってこれはあくまでベンダー側の都合だ。確かに数多くのラインナップをパートナーが売り分けてくれればよいという考え方に立てば、問題にはならないだろう。しかし、同じジャンルで機能も似たような製品がいくつもあるのには違和感があるのだ。

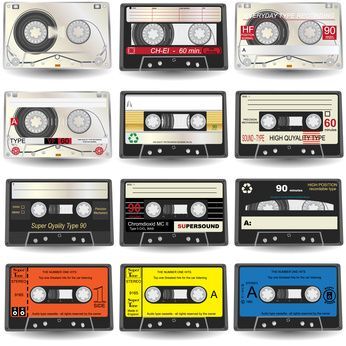

カセットテープのようなわかりやすさが必要

個人的にわかりやすい製品ポートフォリオだと思うのは、中学校の時に店で選んだ覚えのあるカセットテープだ。

当時のカセットテープは、録音したい分数とテープの品質(ノーマル/ハイポジ/メタル)という2軸でポートフォリオが構成されており、まさに用途で商品を選べた。2時間のオールナイトニッポンを毎週繰り返して録音する場合は、120分のノーマルテープ。レンタルレコードで借りたCDの録音には60分のハイポジ。繰り返し聴くであろうお気に入りのアイドルのレコードは自室のコンポで聴くために、奮発してメタルテープに録音した。もちろん、ソニーだったり、富士フイルムだったり、マクセルだったり、メーカー選びは難しかったが(個人的にはAXIA派だった)、近所のダイクマに山積みされた商品の中から、納得して必要な商品を選んだ覚えがある。

個人的にこうしたわかりやすい製品ラインナップだと思うのは、ネットアップの「FASシリーズ」とフォーティネットの「FortiGateシリーズ」だ。両者とも搭載するソフトウェアは基本的に全機種同じで、製品の違いはハードウェアの違いになる。両者とも、ハードウェアの世代差が生じているので、そこはやや難しいが、少なくとも多次元で条件を比較する必要はない。

いろいろ大人の事情はあろうが、複数の商品をラインナップ化するには、これくらいわかりやすいポートフォリオと選択基準が必要なのではないだろうか? 発表会で製品ポートフォリオの質問を聴くと、そう感じる。もし難しいのであれば、記者を呼んできちんと勉強してもらえばよいのだ。

この連載の記事

-

第35回

ビジネス

今のところビッグデータはマーケティング担当者のもの -

第34回

ビジネス

ベテランだらけになってきたIT業界に対する一抹の不安 -

第33回

ソフトウェア・仮想化

ビッグデータの眼と口? NECのイベントで考えた端末の役割 -

第32回

ソフトウェア・仮想化

風通しを良くしすぎない日本型の情報共有ツールはどこに? -

第30回

クラウド

ファーストサーバショックを超えて業界が取り組むべきこと -

第29回

サーバー・ストレージ

サーバーベンダーがストレージベンダーに勝てない理由 -

第28回

ソフトウェア・仮想化

ビッグデータ特集の舞台裏とその読み方 -

第27回

ネットワーク

コンテンツプロバイダーとなった企業にネットワーク高速化を -

第26回

ソフトウェア・仮想化

新年会2012 CROSSで感じたジャパニーズエンジニアのいぶき -

第25回

ビジネス

ユーザーが満面の笑み!Google Appsの事例に学ぶこと - この連載の一覧へ