大容量化で小さくなる「磁区」

垂直記録でも限界に

HDDの記録コストを下げるためには、大容量化が欠かせない。3.5インチHDDの場合、少々前の500GBプラッタ(記録盤両面で500GB記録できる)なら4枚、667GBプラッタの場合3枚使えば2TB HDDが作れるが、現在の1TBプラッタなら2枚で足りる。

お詫びと訂正:掲載当初、プラッタ容量を500MBと記載していましたが、正しくは500GBでした。ここに訂正するとともに、お詫びいたします。(2012年5月23日)

HDDの筐体内のディスクが減れば、ディスクや記録ヘッドと言うコストのかかるパーツが減るだけでなく、(空気抵抗による)モーターの負荷や騒音、アイドリング時の消費電力も減る。また、従来と同じ数のディスクを使えばより大容量の製品が提供できるわけだ。

一方、ディスク1枚でひとつの情報を記録するエリア「磁区」は、大容量化によって小さくなる。500GBプラッタと1TBプラッタを大雑把に比較すれば、ひとつの情報を記録できるエリアは4分の1、長さ幅ともに半分になる計算になる。これは磁気ヘッドから読み取る情報も小さくなって、ノイズの影響を受けやすくなることを意味する。

そのために、信号処理に「PRML」(Partial Response Maximum Likelihood)方式を採用したり、データの読み取りに磁気抵抗効果を利用する「MR」や「GMR」、「TMR」ヘッドを使う(この時点で書き込みと読み取りが別になった)といった改良を続けてきた。そして記録方式を「水平磁気記録」から「垂直磁気記録」へと変化させたというのが、ここ20年ぐらいのHDDの進化の歴史だ。

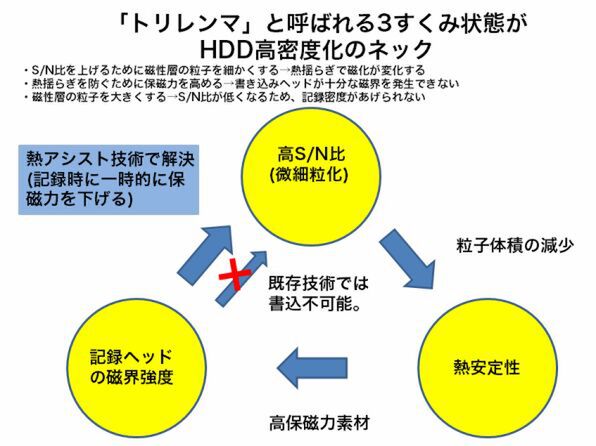

垂直磁気記録は記録保持には有利だが、それでも磁区が小さくなると熱揺らぎの問題が出てくるようになる。つまり、小さな磁力になるので熱による影響(熱振動)が無視できなくなり、磁気が消えたり反転してしまう可能性がある。記録がおかしくなってしまうわけだ。この問題を解決するためには、多少の熱揺らぎにビクともしない保磁力の高い記録材料を使う必要がある。ところが高保磁力材料の書き込みは従来の記録ヘッドではできない問題がある。

それを何とかしようというのが、記録時と通常時の温度差を利用する熱アシスト記録だ。

この連載の記事

-

第12回

PC

「レアアース」モーターからガラスまで PCにも重要な資源 -

第11回

PC

「IMES」建物内のどこにいるかまでわかる位置情報技術 -

第10回

PC

「MRAM」NANDフラッシュを置き換える?新不揮発メモリー -

第9回

PC

「IEEE 802.11ac」Gbps級の速度を実現する新無線LAN規格 -

第8回

PC

「GeForce GRID」最新3D CGゲームがクラウド上で遊べる? -

第6回

PC

「マグネシウム・リチウム合金」軽量LaVie Zを実現した新素材 -

第5回

PC

「ゴリラガラス」スマホを包む化学強化ガラスの秘密 -

第4回

PC

「インセル型タッチパネル」スマホを薄型化するセンサー -

第3回

PC

「MCP」大容量microSDHCに欠かせない高密度実装技術 -

第2回

PC

「Kepler」省電力と大幅性能向上を実現したNVIDIAの新GPU - この連載の一覧へ