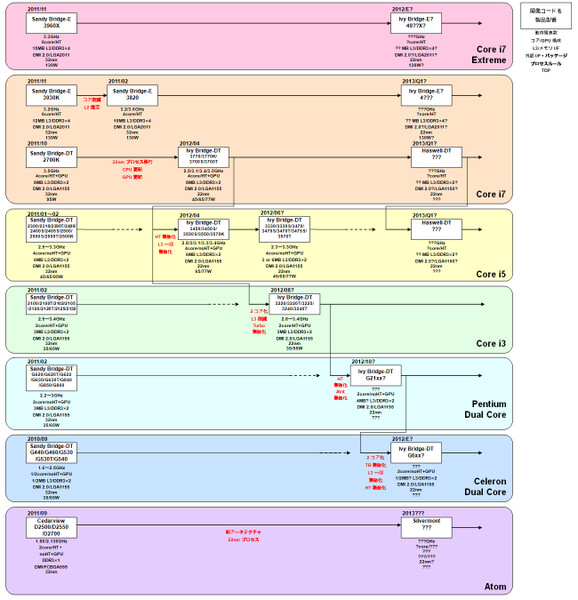

2012年頭の連載134回でインテルのCPUロードマップを説明したが、4月には無事にIvy Bridgeの製品が出荷開始された。今回はそれ以降の、インテルCPUのロードマップアップデートについて説明しよう。

一部ラインナップは後回しになった

Ivy Bridgeの発表

4月24日に発表されたIvy Bridge世代のデスクトップ向け製品は、Core i7が4製品、Core i5が6製品のトータル10製品である。またノート向けも3製品のみとなっている。この結果として、例えばUltrabook向けのメインストリーム向けは後回しになっているし、デスクトップ向けについても、メインストリーム向けのCore i5に関してはやや手薄な印象を受ける。

当初の予定では、実はもう少し発表される製品数が多かった。というのは、「Core i5-3570/3570T」、および「Core i5-3470/3470S/3470T」の5製品も当初は同時発表だったのが、後回しにされてしまった。これらが後回しになった理由は明確にされていないが、おそらくは当初発表の製品だけでも十分需要が逼迫するというか、満足な供給が間に合わないので、後回しにしたものと考えられる。

当初に発表する製品は、高いASP(Average Sales Price、平均小売価格)を維持できるCore i7とCore i5の上位モデルにとどめておき、もう少し潤沢に供給できるようになったらメインストリーム向けに、という展開は理解できるし、致し方ないところであろう。

ところでそのIvy Bridge、当初は第1四半期中に発表だったのが第2四半期に延び、さらに4月に発売されたのは一部製品ということになったため、全体的に続く製品の展開が後送りになっている。まずCore i5の残りに関しては、2012年6月初頭(おそらくCOMPUTEX TAIPEI 2012の前後)になっている。Core i3はさらにその後で、最近の話では2012年8月頃を予定しているようだ。ゆえにPentium Dual CoreのIvy Bridge世代への移行は、さらに後ろにずれて2012年10月頃に、Celeronは2012年末、もしくは2013年と言われている。当初はもう少し早く最上位から低価格帯まで、Sandy BridgeからIvy Bridgeへの移行させる予定でいたようだが、全体的に1~2四半期ほど後送りになってしまったもようだ。

さてそのIvy Bridge、ベンチマーク結果は各媒体でさまざまな情報が掲載されているので、大まかな特徴はご存知であろう。概要では以下のようになる。

- CPU性能はSandy Bridgeと変わらない

- GPU性能はおおむね倍

- 消費電力はSandy Bridgeの半分近く

- 発熱は変わらない

もともとインテル自身が、Sandy Bridgeに対するIvy Bridgeの改良目標を「性能/消費電力比を2倍にする」としており、これはきちんと達成できている。ただその一方で、CPU性能に関する若干の上乗せを期待していた人にとっては、見事に肩透かしに終わった感じがするだろう。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ