ViRGEの名を捨て「Savage」で新生を図る

Savage 4はそれなりに成功

Savage 3D

S3はこれにもめげず、引継ぎ「ViRGE/GX3」という製品を開発していたが、「ViRGE」という名前がすでにウルトラローエンド扱いされており、マーケティング的にも好ましくないと判断したのだろう。ViRGE/GX3になるはずだった「86C391」は、最終的に「Savage 3D」という名称で登場する。

Savage 3Dでは内部エンジンの128bit化を達成(ViRGEの世代は最後まで64bitのままだった)、性能は大きく改善した。また「S3TC」と呼ばれるテクスチャー圧縮技術を搭載したことにより、効率のいい3D表示が可能になった。ただしメモリーバスは相変らず64bitのままなので、あまりテクスチャーを使わずに、大量のトライアングル生成を行なう古い3Dゲームだと性能は伸びなかったが、複雑なテクスチャーを使うゲームでは、意外に健闘する結果を見せた。

またこのSavage 3Dでは、ついに「MC」(Motion Compensation、動き補正)を搭載したことも大きなポイントになった。ちょっと脇道に逸れるが、MPEG-1やMPEG-2で採用された動画フォーマットは、JPEGをベースに「動き推定」(Motion Estimation)と動き補正を組み合わせたものである。似た規格にMotion JPEGがあるが、こちらは全フレームの画像をJPEGで圧縮してつなげただけのもので、ファイルサイズが極端に大きくなる。

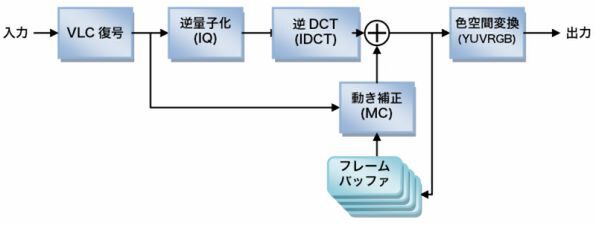

MPEG-1/2の場合、数百フレームに1回入るキーフレーム(MPEG用語ではIフレーム)だけは、JPEGと同じように1枚の画像をまるまる送るが、そのキーフレームとキーフレームの間は、差分のみを送る形になっている。その差分は、単に画像同士の差を取るのではなく、画像を細かくブロックに分けて、そのブロックがどう動いたかという「動きベクトル」を演算して送るのが特徴である。ここはMPEGの動画エンコード方式を延々と語る場ではないのでこのあたりでやめておくが、この結果としてMPEG-1/2の再生には、図1のような処理が必要になる。

話をグラフィックスカードに戻すと、1995年頃から「動画再生機能」を謳うグラフィックチップはいくつかあったが、実際は図1の一連の処理のうち、「色空間の変換」を行なう“だけ”なんてものも珍しくなかった。その後には、これに加えて「逆量子化」(IQ:Invert Quantize)の機能を持つものも出てきたし、さらにATIの「Rage 128」は「逆DCT」(Invert Discrete Cosine Transform、逆離散コサイン変換)の機能を搭載し、「動画再生時に大幅にCPU負荷を軽減」などと謳っていた。しかしその場合でも、IDCTまではグラフィックチップで処理できるが、MCはCPUで処理しなくてはならないので、いったんデータをメモリー側に転送して処理する必要がある。これではそれほど効率がいいとは言えなかった。

ところがSavage 3Dでは、ついにMCまで搭載した。これにより、CPUは最初に「VLC」(Variable Length Code、可変長コード)を復号化したら、あとはSavage 3Dにデータを渡せば最終的に綺麗に復元された動画が、フレーム単位で出力されるようになった。

元々S3は「Scenic/MX2」というMPEG-1専用デコーダチップを持っていて、ViRGEシリーズと組み合わせて動画再生を行なう、というソリューションを提供していた。しかし、低価格向けグラフィックスカードで2チップ構成はなかなか受け入れられず、ほとんど採用例がなかった。このScenic/MXシリーズの回路をSavage 3Dに組み込むことで、Celeron 400MHzクラスのCPUでも、問題なくDVD再生ができるようになったことのインパクトは非常に大きかった。

もっとも、こうした特徴を持ちながらも、Savage 3Dの売れ行きはかんばしくなかった。しかしSavage 3Dをベースに、AGP 4Xへの対応やノート向けにLCDコントローラーを内蔵し、また動作周波数も若干引き上げた「Savage 4」が1999年にリリースされて、こちらはかなり広く受け入れられた。

Savage 3Dでは90MHz動作に留まり、ビデオメモリーも8MBまでだった。それがSavage 4では、最高166MHzとほぼ倍近くまで動作周波数が上がり、メモリー搭載量も最大32MBまで拡大された。低めの解像度で我慢できれば、ちょっとしたゲームは十分に楽しめる程度の性能を備えていた。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ