パーソナル・ファブリケーションはいま、

ネットでいえば「1992年頃」

FabLab鎌倉2Fの工作室。まるで屋根裏部屋かガレージといったようなたたずまいを備えている。

9月21日、台風15号に正面から向き合うようにして、わたしはJR横須賀線久里浜行きに乗っていた。慶應義塾大学SFC環境情報学部の田中浩也准教授を「FabLab(ファブラボ)鎌倉」に訪ねるためだ。

FabLab鎌倉を訪ねたのは、わたしが司会をさせてもらう「次世代コンテンツ技術展(ConTEX)2011」でのシンポジウム《「ソーシャルコンテンツ」大爆発》(10月22日開催)の下打ち合わせのためである。岐阜県立国際情報科学学術アカデミー(IAMAS)の小林茂准教授は台風のために来られず、Skypeで打ち合わせに参加。なお、当日は株式会社チームラボの猪子寿之氏も登壇する。

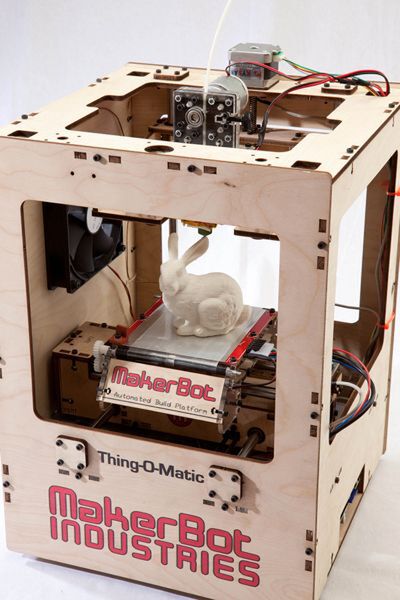

このFabLab鎌倉では、田中氏らは「パーソナル・ファブリケーション」に取り組んでいる。生活の中のあらゆるものを自分で作ろうというもので、そのための3Dプリンターやレーザーカッターなどの道具を用意した共有工房ともいうべき場所が、「FabLab」である。

3Dプリンターというのは、3次元のCADデータを用意すると、樹脂を積層してそのまま物理的な造形を作ってしまう機械である。まるでアシナガバチが木の繊維と唾液を固めて美しいハニカム構造を作るように、精巧な3次元モデルを作ることができる。そんな3Dプリンターが、いまはザッと十数社から発売されていて、個人でも導入可能なところまできているそうだ。

3Dプリンター。写真は、約10万円と個人でも入手可能な組み立て式の「Thing-O-Matic」。ノズルから溶かしたプラスチックを吹き出し、それを積み上げて形を作っていく。詳細は「約10万円の激安3Dプリンター『Thing-O-Matic』」(http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/044/44407/)記事を参照。 Photo:makerbot CC BY-SA

「手作り」の世界が、テクノロジーによって様変わりしているわけなのだが、それだけならいままでだって道具の進化はあった。日曜大工は言うに及ばず、自分で何かを工作するという話は、何もいま始まった話ではない。それでは何が新しいのかといえば、それはネットの力だ。

「FabLab」の詳しい内容はWebサイトをご覧になっていただくとして、いまや十数カ国、60カ所にあるFabLabが、ネットワークとして活動しているという。たとえば、テーブルを作りたいといったときのノウハウやアイデアなどは、いままでは誰かに直接習うか、本で勉強するしかなかった。それが、ネットできわめて活発に共有できるようになる。

情報だけではない。カッターや3DプリンターやNC旋盤にかけられるデータを、直接やりとりすることも可能だ。さらに重要なのは、「誰かが何かを作った、それをみんなが批評する」とか、「誰かが何かで困っている、それをみんなで教えてあげる」といったことである。

つまり、人と人の繋がりの意味の「ソーシャル」という部分によるところが大きな原動力となっている。さらには、手作りでできることは、物流の充実していない国や地域でモノを作ったり、修理したりすることも可能にする。人と人が繋がって、結果的に社会に対して何ができるかという意味での「ソーシャル」とも関係してくる。

田中氏によると、FabLabの考え方は「Do It Yourself」ではなく、「Do It With Others」なのだという。それによって、たとえば、立方体の積み木をみんなで調達するといったこともできるだろう。誰かがわたしに、奥行きに30センチ余裕のあるテーブルの設計図をくれれば、わたしは材料を加工してもらい、日曜日に組み立てられるかもしれない(FabLabが近くになかったら、加工自体は東急ハンズでもやってくれるだろう)。

FabLab鎌倉の入り口に掲げられた案内板。

パーソナル・ファブリケーションという言葉そのものは、決して新しいものではないのだが、「いまはネットにおける1992年頃の状況なのですよ」とも言われた。1992年といえば、まだWebブラウザーも普及しておらず、わたしもまっ黒な画面から米国のbooks.comにアクセスして本を買ったりしていた。これからメチャクチャ楽しい世界が始まる前夜といった感じである。

コンピュータの歴史を見ると、1980年代にオープンソースが台頭してきて、1990年代に急拡大した。他人のコードを活用しながら、1人のパワーでも比較的容易に高機能なソフトが書けるようになった。いまや世界を覆い尽くしたインターネットの多くのサーバーも、Linux、Apache、MySQL、PHPといったオープンソースだけで動いている。デジタルカメラやDVDレコーダーの中身も、Linuxであったりする。

要するに、ソフトウェアで起こった「オープンソース」という一大変革と同じようなことが、わたしたちの身の回りの「モノ」でも起こりうるということだ。そのようなことが、いま、少しだけ広がりはじめている。手作りの世界が変わるだけでなく、モノ作りすべてに波及することも容易に想像できる。ちょっと似た現象として、台湾のODMメーカーはCADデータを顧客企業に渡し、「ここから先のデザインはご自由にいじってください」などとネット経由でやっていたりするそうだ。これからどんなふうにWebブラウザーにあたるものが出てきて、世界中の人が使うようになるのか? いまが1992年であるとすると、相当に楽しそうである。

この連載の記事

-

第79回

ビジネス

アップルからはじめよう -

第78回

ビジネス

中国は「萌え」ているか? -

第77回

ビジネス

「テレビ崩壊」はウソだと思う -

第76回

ビジネス

ジョブズの否定した7インチタブレットこそが、クラウドのリモコンになる -

第75回

ビジネス

Wikipediaでわかる日本コンテンツの“クールジャパン度”(続) -

第74回

ビジネス

Wikipediaでわかる日本コンテンツの“クールジャパン度” -

第73回

ビジネス

ニコン、リコーとMacを結ぶ、強い糸 -

第71回

ビジネス

iPhone 4SとKindle Fire、どっちがスゴい? -

第70回

ビジネス

「麦わらの一味」とゲーミフィケーション -

第69回

ビジネス

(続)スティーブ・ジョブズはどこにでもいる - この連載の一覧へ