IDF San Francisco 2011レポートの2回目は、Mooly Eden氏による2日目の基調講演の様子をまとめてお届けしたい。(前回の記事はこちら)

Ivy BridgeのTick+とはいったい何か?

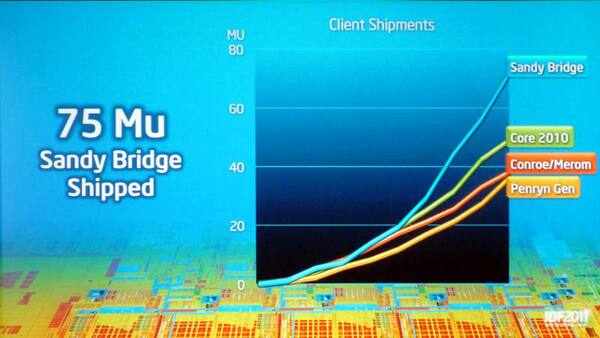

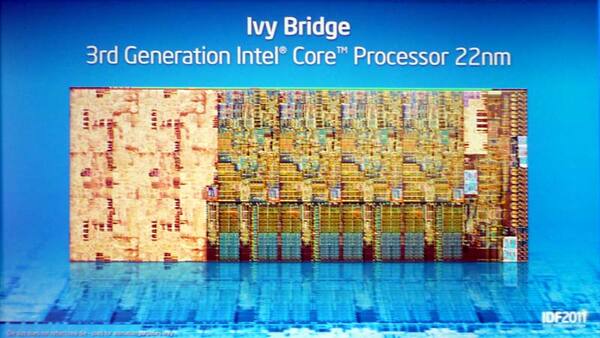

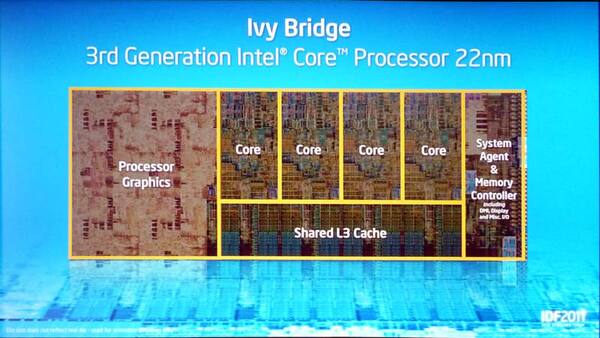

2010年1月にSandy Bridgeを出荷開始してから既に9ヵ月目となるわけだが、すでに7500万個のSandy Bridgeを出荷したことをまず説明し、これに続くIvyBridgeの詳細を説明した。Ivy BridgeはIntelのTick-Tock戦略で言えばTick(プロセスの微細化)にあたるが、今回は「Tick+」に相当すると説明した。

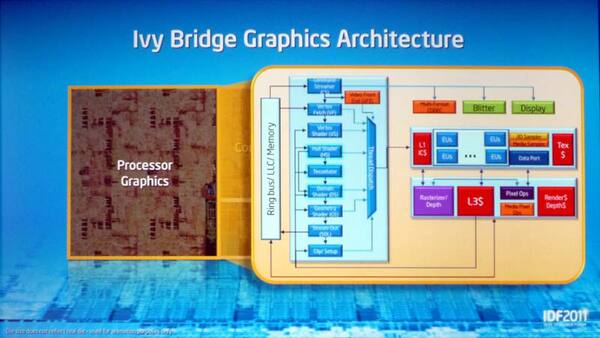

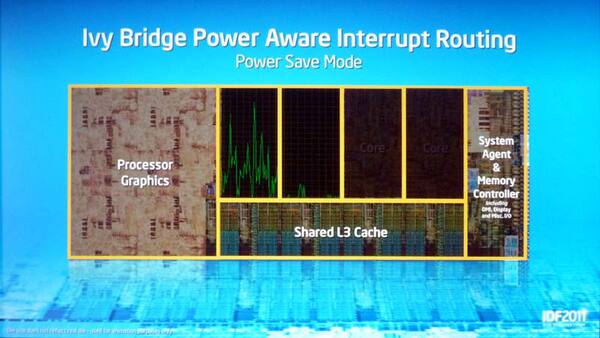

この「+」は何かといえば、プロセッサコア以外のGPUとMedia Processor Engineの部分で、ここはSandy Bridgeと比較して大幅に強化されている。その一方でプロセッサコアは主にプロセス微細化(32nm→22nm)で、変更は小幅に留められているとする。実際基調講演では開示されなかったが、テクニカルセッションではもう少し具体的な話が出ており、こちらを見る限り変更点はそれほど多くない。ただし省電力にかかわる部分で、特に割り込み処理に関する部分でInterrupt Routing機能が追加されたことが紹介された。これは正確に言えばInterrupt Routing & Queueingとでも呼ぶべき機能である。

・Interruptは、その時点で動作しているコア(この図でいえば一番左のコア)がまとめて処理するので、他のコアは長い時間Deep Sleep状態で待機できる

・まとめて処理するコアも、割り込みが入ったら即処理を行なうのでなく、いくつか割り込みをためておいて、ある程度たまったらCPUを動作モードに切り替えてまとめて処理する。これにより、CPUの起動の頻度そのものが減る。

といった仕組みで待機時の消費電力をさらに減らす仕組みである。

性能そのものについては特にベンチマークなどで示されることはなかったが、新しいMedia Processing Engineを使って1080p動画の20個同時再生デモも行われた。

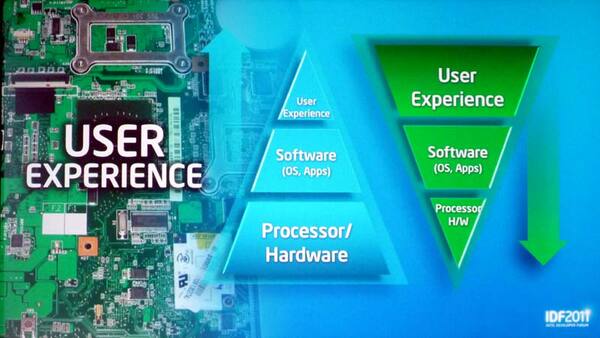

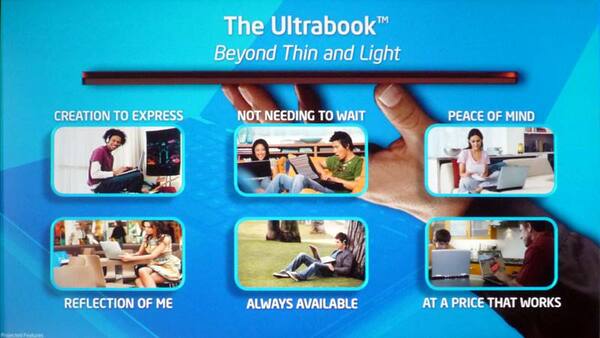

次にEden氏の話はUltrabookに移った。UltraBookでは、もともとの考え方を従来と逆にし、「まずユーザーの要件があり、それにあわせたS/Wの環境が決まり、それにあわせたH/Wが提供される」と説明した。具体的には下記の画像のような6項目の「ユーザーの要望」があり、それに対するハードウェアの特徴として、対応する6項目が挙げられた。ちなみにForm-Factorに関しては、後で開催されたRound Tableの中で「昔の携帯電話を考えてみろ。すごくブ厚かったのが、どんどん薄くなってきただろう。あれと同じことで、薄くなるのは必然なんだ」(Eden氏)というのも、(ややこじつけの感はあるが)それなりに説得力もある。少なくとも、大きさが同じなら薄いほうがうれしいのは間違いない。

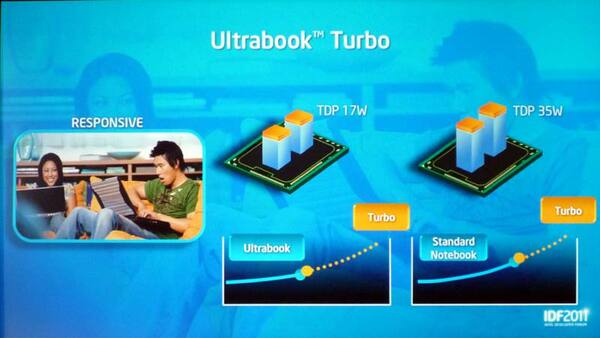

UltrabookではまたUltrabook Turboが搭載されることも明らかにされた。これにより、通常の動作周波数を低めに抑えつつ、いざという時の性能は従来並に確保されるというわけだ。ほかにも、5秒以内(デモでは4.5秒ほど)にスリープから復帰する「Rapid Start」や、スリープ状態中もネットワーク接続が維持され、アップデートを行える「Smart Connect Technology」といったデモも行なわれた。

このUltrabook、2011年にまずはSandyBridgeベースで投入されるが、この後でIvyBridgeベースに切り替わる。会場にはこのIvyBridgeベースの試作機も展示された。

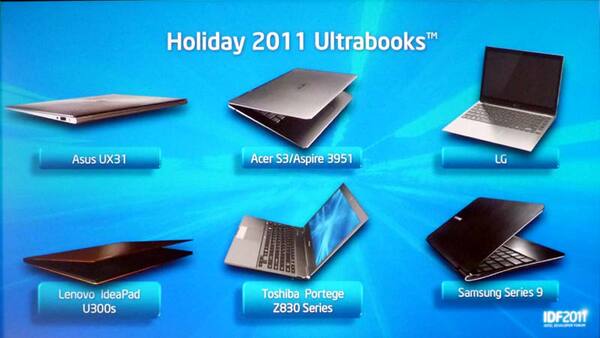

Ultrabookは17WのTDP枠で設計されるので、デフォルトでの動作周波数は低めに抑えられている。ただしその分、Turbo動作時のスケールが大きくなる形だ勿論これはあくまで一例ということで、実際にはもっと多くの製品が登場することになるだろう

この連載の記事

-

第4回

PC

IDFで次代のメニイコア「Intel MIC」の姿が見えた!? -

第3回

PC

IDFでインテルが明らかにした耐久性の高いSSD -

第1回

PC

IDF初日の基調講演で注目はAndroidのAtomへの最適化 - この連載の一覧へ