中国は“IT”ひとつとっても他国と事情が異なる。日本とは異なるのはもちろん、欧米の先進国とも、ほかのアジア諸国などとも異なり、中国独自の発展の模索をしている。

なんとか走り続けて100回目の記事となったので、異色な中国のITについて過去記事を引用しつつ振り返ってみたい。各リンクは当連載の過去記事となっている。興味があるリンクはぜひクリックして深く読んでみてほしい。

ネット規制の現実

まず「異色な中国のIT」で思い浮かぶのはネット規制だろうか。当の中国政府は中国で「言論の自由がある」と言うが、実のところは中国政府にとって都合の悪いことについて書かなければ案外何でも書ける。

中国政府の都合の悪いことを書く場合、書いた内容が消されるか、ないしはそれ以上のポジティブな意見でネガティブな意見を一掃することもよく見聞きする。

YouTubeやTwitter、Facebook、ニコニコ動画など、中国から一部の海外のサイトへはアクセスできないことは、多くの利用者は「そういうものだ」と受け入れているが、一部のネット利用者はVPNなどを利用し、“中国政府的”には見てはいけない、外国の視点で見た母国を眺めている。

反日コメントの実数はそれほど多くない

ネット規制といえば、多くの男性ユーザーが利用しているポルノコンテンツもまた規制対象ではあるが、あまりユーザーが捕まる話を聞いたことがない。実質ポルノコンテンツを公にアップする行為や、それでビジネスする業者の台頭を規制していると言っていい。

何かコンテンツがほしければ海賊版をダウンロードする習慣を持つ中国人ゆえに、中国産のP2Pソフトやサービスは数多くあり、人気が高い日本のアダルトビデオもP2Pなどによってダウンロードされている。

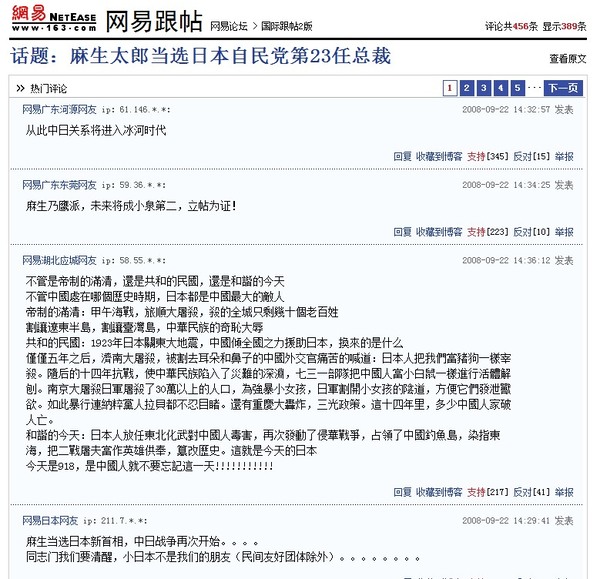

日本のAV女優が本国(日本)以上のフォロワー数を抱えるのも中国ならではといえる。アダルトビデオは例外としても、日本の話題のニュースが出れば、条件反射のように憤青と呼ばれる反日的な若者による反日コメントの雨あられとなるネット掲示板もあり、これもある意味特殊な中国ITの一面といえる。

しかしその実数は、ネット掲示板での勢いと比べて大して多くはなく、最近では日本(人)に比べて中国(人)の駄目さを嘆く意見だらけの掲示板もよく見るようになった。

模倣で独自進化を遂げるネットサービス

外国のWebサービスを受け入れず、模倣ばかりしている中国のネットサービスも、中国ITの特徴である。FacebookやYouTubeが人気サービスとなっている中国以外の国とは大きく異なるわけだ。

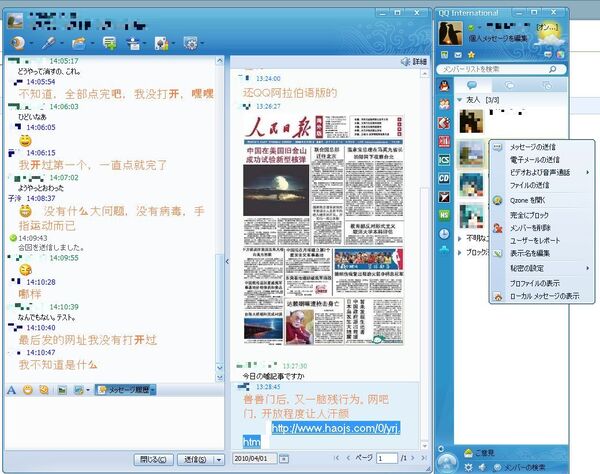

たとえば、中国のネット黎明期、「ICQ」に対抗してそっくりな「QQ」(当時はOICQという名称)というチャットソフトをリリースし、今もメール以上に最も重要なネットのコミュニケーションツールとなっている。

ほかにも有名どころでは、検索サイトの「百度」や動画サイトの「優酷(YOUKU)」のほか、最近ではTwitterもどきの「微博」がさまざまな企業からリリースされ、またGoogleEarthにそっくりな「天地図」なる地図サイトが中国政府からリリースされた。

そっくりサービスはブログにしろSNSにしろ、ある程度中国国内市場が出来はじめると、著名ポータルサイトが既存のユーザーアカウントで利用できる競合サービスをリリースし、一気に市場シェアを高める。

同時に、ヘビーユーザー以外の一般ユーザーもSNSやマイクロブログの世界に取り込む。新サービスをネットの知識に関わらず多くのユーザーに経験させる方法も中国独特であり他国にはないIT事情といえよう。

この連載の記事

-

第99回

トピックス

受注が急増する中国スパコン事情 -

第98回

トピックス

Twitterもどきの「微博」対応に奔走する中国政府 -

第97回

トピックス

検閲厳しく品質がイマイチな中国地図サイト事情 -

第96回

トピックス

iPhoneが大好きな中国人、その実態とは -

第95回

トピックス

中国から学ぶネットリテラシーの上げ方 -

第94回

トピックス

香港電脳街へのいざない -

第93回

トピックス

中国とVPNの切るに切れない関係 -

第92回

トピックス

中国でデスクトップPCを修理する(後編) -

第91回

トピックス

中国でデスクトップPCを修理する(前編) -

第90回

トピックス

中国ネットユーザーが創り出す新しい日本旅行のスタイル - この連載の一覧へ