エンタープライズ向けの機能も使いやすく

VNXeではiSCSIも仮想化対応も簡単だった

2011年07月20日 09時00分更新

VNXeが、既存のSMB向けストレージと大きく違うのが、iSCSIストレージやVMwareのデータストアとして利用できる点だ。最後にこの設定を見ていこう。

iSCSI経由で ブロックストレージを使う

従来、複数のサーバーが共有ストレージを共有する場合、FC(Fibre Channel)というプロトコルを用いたSAN(Storage Area Network)を構築する必要があった。しかし、FCのインターフェイスやスイッチは高価で、設定も難しかったため、利用はあくまで予算とスキルのあるエンタープライズの企業に限られていた。

これに対して、iSCSIはFCではなく、既存のLANで用いられているEthernetを用いて、こうした共有ストレージを実現するものだ。具体的にはSANでストレージを制御していたSCSIのプロトコルをIPで伝送できるようにしている。OSなどでサポートされているiSCSIのイニシエーターからiSCSIサーバーにアクセスすれば、割り当てられたボリュームをリモートマウントし、このiSCSI経由で利用できる。

実際の設定においては、まずiSCSIサーバーを1つ立てる。VNXeでは、複数のCIFS/NFSサーバーが立てられるため、iSCSIサーバーも同じだ。基本は接続するためのIPアドレスを設定するだけでよい。

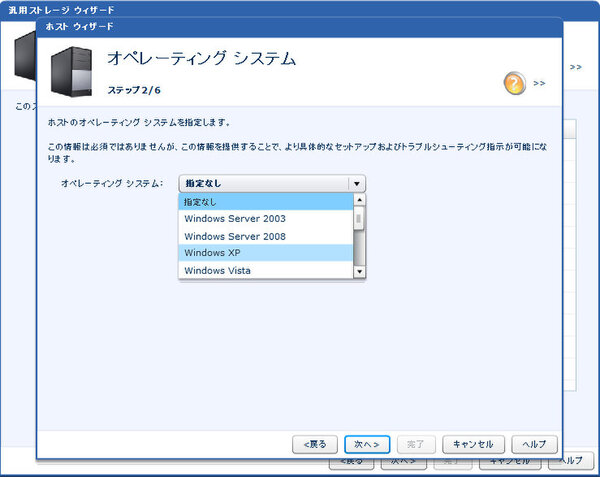

次に「ストレージ」メニューから「汎用iSCSIストレージ」をクリックし、「汎用ストレージウィザード」で名前や容量、データ保護の有無などを指定していけば設定は完了する(画面1~3)。iSCSIもNASも用途は異なるが、オペレーションとしてはiSCSIもNASと大きく異なっていない。複数の用途で使えるユニファイドストレージの大きな特徴といえるだろう。

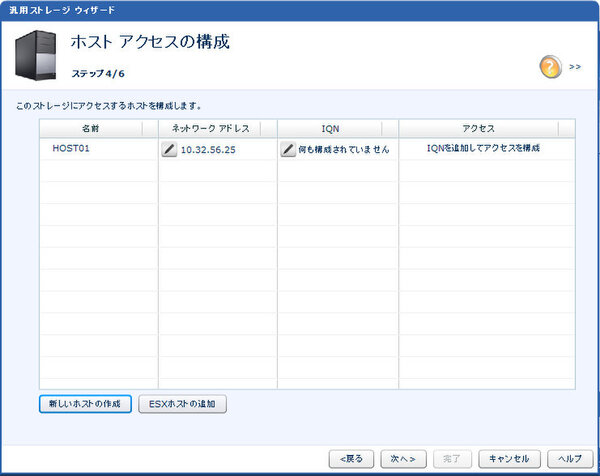

注意すべきは、接続するホストを指定する必要があるという点だ。基本は1対1のブロックストレージなので、アクセス可能なホストを指定する必要があるわけだ。iSCSIのボリュームであるLUN(Logical Unit Number)を構築し、「ホストアクセス」からiSCSIでアクセスするホストを指定する。

あとは接続元となるWindows PCなどからiSCSIイニシエーターを介して、IPアドレス等を指定すれば、外付けのHDDのように見える。

VMwareとの連携

データストアの作成も容易に

VMwareのデータストアとして使えるのもVNXeの大きな差別化ポイントだ。ボリュームを作成するだけではなく、VMwareESX Serverからマウントするところまで、ウィザードで行なえるのが特徴といえる。

仮想化の環境で、こうした共有ストレージを使うのは、可用性を高めるためだ。たとえば、障害時などで物理筐体間を移動するVMotionのような機能は、ストレージが共用されていないと実現が難しい。

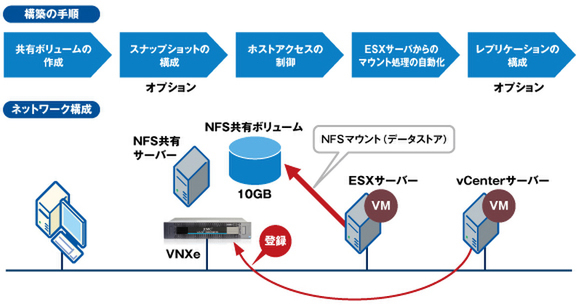

VMwareのデータストア作成も、NASやiSCSIと同じく、ウィザードから行なえる。ここではNFSのボリュームを作成し、ESXサーバーに割り当ててみる。また、本来vCenterから行なう設定をUnisphereから一気通貫で行なう(図1)。

ウィザードを起動したら、まずデータストアの名前を入力、その後プロトコル(NFS/iSCSI)を選択し、容量を入力(画面4・5)。次にスナップショットの有無を選択し、割り当てるサーバーを選択する。あとはvCenterサーバーを指定すれば、配下のESXサーバーをまとめて登録できる。ユーザーは並んだESXサーバーの中からマウントしたいものを選択すればよい。

アプリケーションの プロビジョニングも容易

VNXeには、VMwareのほか、Hyper-VやExchangeなどのボリュームをウィザードで作成する機能を持っている。

たとえば、Exchangeのウィザードでは、ユーザー数とメールボックスのサイズを入力するだけで、VNXeがExchangeに最適なパラメータでボリュームを作成してくれる。500ユーザーのストレージをたった10分設定できるとのこと。専門知識も不要で、入力箇所が決まっているため、誰でも確実にプロビジョニングが行なえるというわけだ。

VNXeなら運用管理にも不安なし

ビジュアル表示が使いやすい

ここまで見てきたとおり、VNXeの導入や設定は容易で、SMB管理者でも十分行なえる。もちろん、導入や設定をSIベンダーに行なってもらえば、コストはかかるものの、手間は大幅に軽減できる。

しかし、管理者として気になるのは、むしろ運用管理であろう。ストレージが利用できない、転送速度が遅いといったトラブルシューティング、障害時の部品交換など、自前で行なわなければならないことも多い。日常的には、ハードウェアの稼働状態やストレージの利用量、ログやアラートの確認などが必要になる。さらに、VNXeのソフトウェア自体のバージョンアップも重要な作業だ。

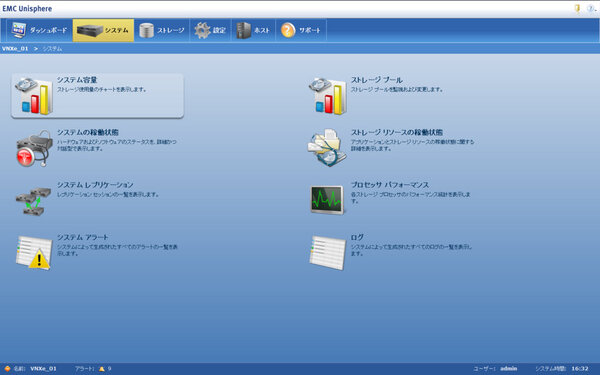

こうした運用管理の作業においても、Unisphereは管理者の力強い味方になってくれる。Unisphereの「システム」メニューを開くと、「システム容量」、「システムの稼働状況」、「システムレプリケーション」、「システムアラート」、「ストレージプール」、「ストレージリソースの稼働状況」、「プロセッサパフォーマンス」、「ログ」などのメニューが並んでおり、日々の運用管理に必要な情報を一覧できる。

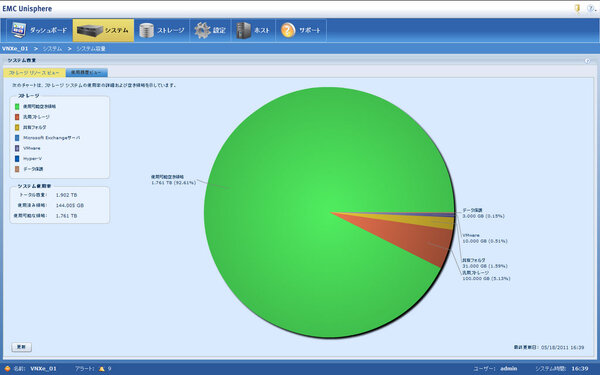

たとえば、システム容量の「ストレージビュー」では、一番気になる空き容量はもちろん、どのアプリケーションがどの程度利用しているのかまで円グラフで表示される。また、「システムの稼働状態」というメニューでは、VNXeの筐体のイラストが現われ、故障した場合など、どの部品を抜けばよいかまで指示してくれる。その他、障害にあわせてヘルプやサポートオプション、ナレッジベースなども表示できるので、トラブル時の情報収集を効率的に行なえる。筐体のイラストをマウスでフリックするように操作すれば、前面と背面が切り替えられる。ビジュアル的にも非常に凝っている。

その他、「サポート」というメニューでは、「オンライントレーニング」、「コミュニティ」、「EMCサポートの検索」のほか、なんと「操作方法ビデオ」といったメニューまである。運用保守にコストを割り当てられないSMBユーザーが、問題を自主解決できるよう支援するためのメニューが数多く用意されているわけだ。

このように導入や設定だけでなく、運用管理においてもUnisphereは大活躍する。今まで難解でエンジニア向けというイメージのあったストレージを身近に感じられる秀逸なツールといえるだろう。

さて、ここまででVNXeのハードウェアや初期導入、NASの導入、iSCSIやVMwareのボリューム作成などを紹介してきた。管理に手間やコストをかけられないSMB向けを謳うだけあって、さまざまな機能を実に簡単な操作で扱えることが理解できただろう。その一方で、スペックや機能が上位のミッドレンジストレージと比べて、まったく遜色がない点もわかっていただけたのではないだろうか?

今まで安いだけのストレージを使ってきたユーザー、現在のストレージに課題を感じているユーザーは、拡張性、性能、信頼性、そして価格などあらゆる面で満足できるこのVNXeの導入を真剣に考えるべきだ。

この連載の記事

-

第5回

サーバー・ストレージ

VNXeではデータ保護も本格派だった -

第4回

サーバー・ストレージ

VNXeのNAS設定はウィザードで済んだ -

第3回

サーバー・ストレージ

VNXeの初期設定は本当に簡単だった -

第2回

サーバー・ストレージ

VNXeのハードウェアはリッチだった -

第1回

サーバー・ストレージ

SMB向けストレージの不満を払拭するVNXe -

サーバー・ストレージ

EMCのSMB向けストレージ「VNXe」徹底解説 - この連載の一覧へ