本連載「Apple Geeks」は、Apple製ハードウェア/ソフトウェア、またこれらの中核をなすOS X/iOSに関する解説を、余すことなくお贈りする連載です(連載目次はこちら)。

UNIX使い向けを始め、Apple関連テクノロジー情報を知りつくしたいユーザーに役立つ情報を提供します。

「Wine」とは何か? ウンチクを語る

Intelアーキテクチャに移行してからというもの、OS XユーザーにとってWindowsは身近な存在になった。当初は「rEFIt」などフリーのブートマネージャー経由でOSをインストールし、メーカーのウェブサイトから入手したドライバーを入れ替え差し替え動作を確認するしかなかったが、アップル純正のパーティション編集ツール兼ドライバーセット「BootCamp」の提供が開始されたことで、状況が大幅改善。その後、仮想化ソフトの改良もあり、OS Xのシステム上でWindowsソフトを使うスタイルのほうが主流となっている。

しかし、BootCampにしても仮想化ソフトにしても、Windowsという別のOSを起動することに変わりはない。ファームウェアからのブートを毎回実行する必要がない分、仮想化ソフトのほうが有利だが、Windowsの正規ライセンスを必要とすることでは一致している。

この「別のOSとの併存によるオーバーヘッド」と「Windowsのライセンス」の2点を回避しうる存在が、「Wine」だ。Wineとは、オープンソースによるWin32 API実装であり、x86/POSIXシステム上にWindows互換機能を実現する実行環境として利用される。つまり、OS Xを含むUNIX系OS上に、Windows用アプリケーションが必要とするライブラリー群(DLL)の代替機能を提供する「Win32 API互換のランタイムレイヤー」がWineなのだ。

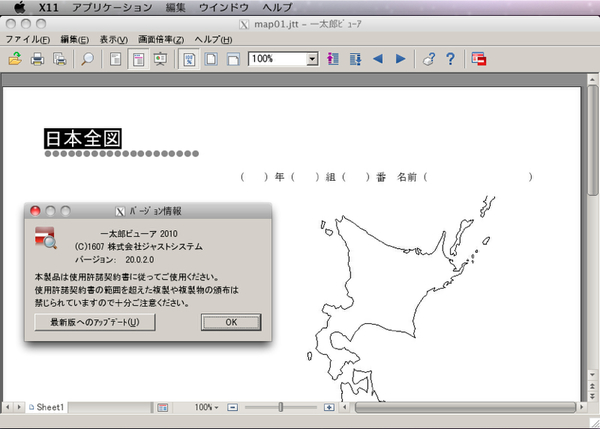

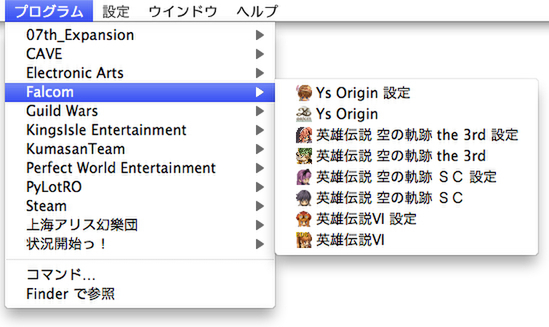

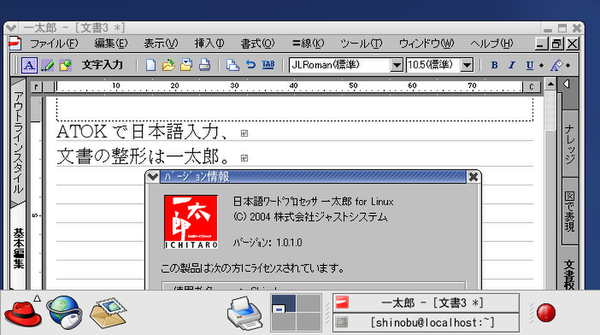

ところでWineには、商用製品での採用実績がある。OS X向けの「CrossOver」シリーズは、Wineをベースに機能強化した製品で、日本ではネットジャパンが一般的なアプリケーション向けのCrossOver Mac 10 Standard、ゲーム向けの「CrossOver Games 10」を販売している(ダウンロード価格はどちらも5880円)。またジャストシステムが販売する「一太郎 for Linux」も、Wineを同梱することでWindows用バイナリーの実行を可能にしていた。

マイクロソフトの著作権を侵害しないようフルスクラッチの状態から開発が進められたWineは、残念ながらWin32 APIと100%の互換性を持つわけではない。しかし、Windows XPとのバイナリー互換を目指し開発中のフリーなOS「ReactOS」と協力関係にあるなど、今後を期待させる要素も多い。

(次ページに続く)

この連載の記事

-

第187回

iPhone

NFCの世界を一変させる!? iOS 11「Core NFC」の提供開始が意味するもの -

第186回

iPhone

Appleと「4K HDR」 - iOS 11で写真/動画を変える「HEIF」と「HEVC」 -

第185回

iPhone

iPhone 7搭載の「A10 Fusion」「W1」は何を変えるか -

第184回

iPhone

オープンソース化された「PowerShell」をMacで使う -

第183回

iPhone

アップル製デバイス連携の鍵、「Continuity」とは? -

第182回

iPhone

DCI-P3準拠へと歩むiPhone/iPad - WWDC基調講演で秘められた新技術は、ここにある(2) -

第181回

iPhone

WWDC基調講演で秘められた新技術は、ここにある(1) -

第180回

iPhone

WWDC直前、買い替え前にマイMacのココをチェック -

第179回

iPhone

私がiTunesを使わなくなった5つの理由 -

第178回

iPhone

今あえてiPhone「Live Photos」を知る -

第177回

iPhone

「Windows Subsystem for Linux」はOS Xのライバルとなるか? - この連載の一覧へ