富士フイルムが独自開発した新しい撮像素子「EXR CMOS」センサーを採用したデジタルカメラ「FinePix F550EXR」(以下F550)と「FinePix HS20EXR」(以下HS20)が、相次いで発売された(関連記事)。

どちらも同じ撮像素子(有効1600万画素の1/2型 EXR CMOSセンサー)を搭載しているが、レンズやボディーデザインによって、ターゲットユーザーはかなり異なっている。

ダイナミックレンジなど

大幅機能アップの「F550EXR」

F550は24~360mm相当(35mmフィルム換算)、F3.5~5.3の光学15倍ズームレンズを搭載。ざっくりと言ってしまえば、「スーパーCCDハニカムEXR」を搭載していた「FinePix F300EXR」(以下F300、関連記事)の撮像素子を、EXR CMOSに載せ換えた格好だ。

F300はコンパクトデジカメとしては珍しく、撮像素子の画素内に組み込まれたAFセンサーを用いた“位相差AF”を搭載していたが、F550ではこの機能は搭載していない。しかし、EXR CMOSセンサーと新しい画像処理エンジン「EXRプロセッサー」の組み合わせにより、必要十分なAFスピードを実現しているように思われた。

スーパーCCDハニカムもそうだったが、このEXR CMOSでも高感度時の低ノイズとワイドダイナミックレンジが謳われている。最高撮影感度はF300同様のISO 12800相当(解像度“S”、4:3で2304×1728ドット)までだが、F300では最大800%まで設定可能だった「ダイナミックレンジ優先モード」が、F550では1600%へと向上している。

ダイナミックレンジ設定の違い

上の写真は、ダイナミックレンジ優先モード(フィルムシミュレーション:PROVIA)で設定を変更して撮り比べたもの。ダイナミックレンジ100%と比較して1600%では、日の光が強く当たったビルの壁面も白飛びすることなくトーンが再現されている。

これはEXR CMOSが持つ、裏面照射型CMOSセンサーの利点と、同色の2画素を混合して受光する「EXR」技術の組み合わせで実現したものである。

感度別撮影サンプル

感度に関しては、4分の1ぐらいまで縮小するならISO 3200相当まで結構きれいに見える。しかし、等倍で表示すると粗さが目立つ印象だ。

最大解像度で秒間8枚の連写ができる

F550はCMOSの利点であるデータの高速転送を活かし、解像度設定“L”(4:3で4608×3456ドット)で8コマ/秒の最高連写が可能だ(最大8コマ)。

さらに解像度“M”(4:3で3264×2448ドット)の設定にすれば、11コマ/秒(最大16コマまで)の最高連写ができる。F300と内蔵メモリーの搭載量は同等なので、撮影枚数が減ったのは仕方ないとして、連写速度の向上はうれしい限りである。

従来の自動撮影機能である「EXRオート」は、F550で「プレミアムEXR AUTO」へと進化した。従来以上の撮影シーンの種類の判別(6→10シーン)に加え、それぞれに人物のあり/なしを認識する。さらに、それら撮影シーンに適したEXR CMOSの制御(高解像優先の「HR」、ダイナミックレンジ優先の「DR」、高感度低ノイズ優先の「SN」の判別)を組み合わせている。

内蔵フラッシュは電源ONとともにポップアップする。しかし、そのまま持ち歩いていると飛び出た発光部があちこち引っかかることがある。そんなときは手で押し込んでもいい。その代わり、発光させたい時は再度電源を入れ直すか、爪で起こすことになる

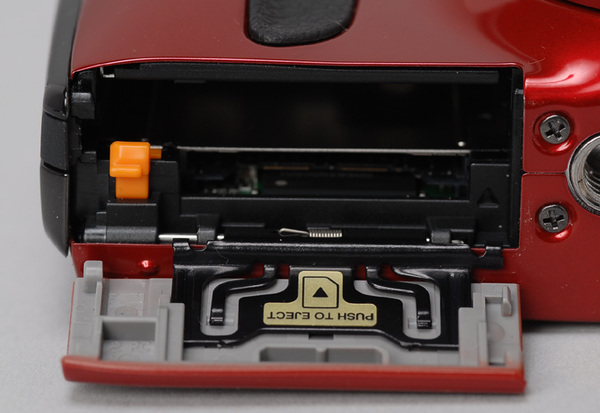

リチウムイオン充電バッテリー(NP-50)は3.6V 1000mAh。CIPA規格で約300枚の連続撮影が可能だ。ただし、GPS測位をONにして、設定を「常時/ON」で「移動軌跡/ON」に設定しておくと消耗のスピードはかなり速くなる