耳コピするなら「afplay」

OS Xは比較的早い時期からオーディオ対応を進め、v10.2(Jaguar)のときにはCore AudioとCore MIDIという2つの音楽関連フレームワークを整備していた。そのうち音楽を聴くユーザーに重要な存在が、前者のCore Audioだ。

Core Audioでは、プロ向けオーディオアプリケーションでの使用にも耐えうるサンプリング周波数(96kHz)と量子化ビット数(24bit)をサポート。クロスプラットホーム指向の3DオーディオAPI「OpenAL」の機能も備えるなど、いわゆるパソコン向けのオーディオアーキテクチャとしては先進的な存在といえる。

Core Audioの恩恵を受けたアプリケーションの代表格は、いわずとしれたiTunesだが、コマンドもいくつか用意されている。そのうち筆者のイチオシが「afplay」だ。

afplayコマンドでは、「-r」オプションに続けて数値を指定すると、再生速度を調整できる。初期値が「1」で、1以上にすると速く、小数点以下にすると遅くなる。「2」は2倍速で「3」は3倍速、「0.5」は半分のスピードだ。再生速度を遅くすれば、テープ起こしや「耳コピ」(曲中の音を聞き取り同じ楽器で演奏すること)もかなりラクになる。

afplayでテープ起こし/耳コピするコツは2つある。1つは、「-r」オプション指定時は必ず高音質モードの「-q 1」を併用すること。これで、「-r」オプションで再生速度を遅くしたときに発生しがちな音割れは低減し、かなり聞き取りやすくなるはずだ。

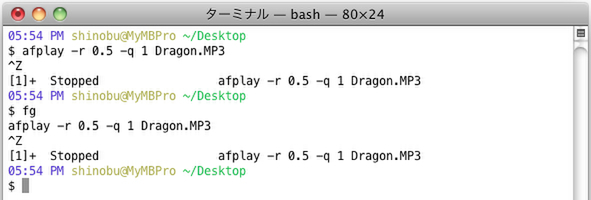

もう1つは、「ジョブの中断と再開」。afplayには一時停止機能がなく、途中で止めるときにはControl+Cキーでコマンドを強制終了(正確には終了シグナル「SIGINT」の送信)するしかないが、Control+Zキーを押せばafplayをバックグラウンドジョブにして一時停止させることが可能だ。再開は「fg」コマンドを実行すればOK、これでControl+Zキーを押した位置から再生を始めることができる。巻き戻しはできないものの、再生速度を細かく調整できるメリットを考えればなかなか実用的ではないだろうか。

この連載の記事

-

第187回

iPhone

NFCの世界を一変させる!? iOS 11「Core NFC」の提供開始が意味するもの -

第186回

iPhone

Appleと「4K HDR」 - iOS 11で写真/動画を変える「HEIF」と「HEVC」 -

第185回

iPhone

iPhone 7搭載の「A10 Fusion」「W1」は何を変えるか -

第184回

iPhone

オープンソース化された「PowerShell」をMacで使う -

第183回

iPhone

アップル製デバイス連携の鍵、「Continuity」とは? -

第182回

iPhone

DCI-P3準拠へと歩むiPhone/iPad - WWDC基調講演で秘められた新技術は、ここにある(2) -

第181回

iPhone

WWDC基調講演で秘められた新技術は、ここにある(1) -

第180回

iPhone

WWDC直前、買い替え前にマイMacのココをチェック -

第179回

iPhone

私がiTunesを使わなくなった5つの理由 -

第178回

iPhone

今あえてiPhone「Live Photos」を知る -

第177回

iPhone

「Windows Subsystem for Linux」はOS Xのライバルとなるか? - この連載の一覧へ