なぜIPv6の採用が遅れているのか

IPv4アドレスの枯渇は、急速にインターネットが普及しはじめた1990 年代初期から予測されており、その解決策としてIPv6が開発されたのもこのころである。振り返ってみれば、IPv4アドレスの枯渇が予測されてから、およそ20年もの準備時間があったことになる。ところが、IPv4アドレスの枯渇を目前した現在に至っても、ユーザー環境として大規模にIPv6ネットワークを構築したという話はあまり聞くことがない。実際、インターネットを利用しているエンドユーザーや、インターネットに関係するネットワークエンジニアは、あまり危機感を覚えていないように思える。

その理由として、過去何度もIPv4アドレスの枯渇という話題がクローズアップされてきたにもかかわらず、実際に枯渇したことはなかったことが挙げられる。特に、IPv4アドレスの延命策になっているNATという技術の成功が、IPv4アドレス枯渇という問題への意識を希薄化させてしまったといえるだろう。NATを使うことにより、複数のPCやゲーム機などで1つのグローバルIPv4アドレスを共有することが可能になり、同時にインターネットに接続できるようになった。たとえIPv4アドレスが枯渇したとしても、すでに利用しているIPv4アドレスが使えなくなるわけではない。現状のインターネット利用環境が維持されるならば、NATで十分であり、IPv4アドレス枯渇の対策にやっきになることはないのではないかという論法だ。

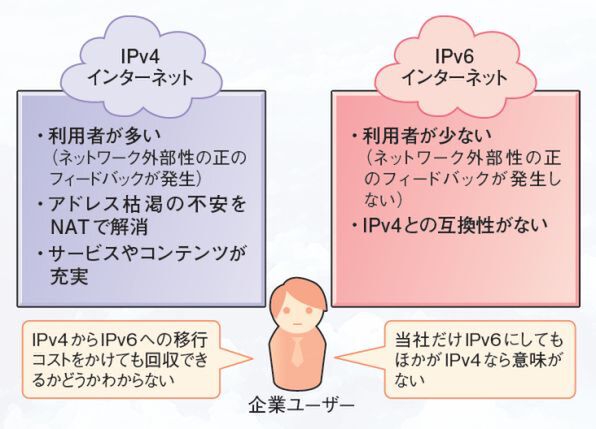

また、IPv4アドレス枯渇の抜本的な解決策として開発されたIPv6が、IPv4との下位互換性がなく、まったく独立したプロトコルだということもIPv6の導入が遅れた原因といえるだろう。

通信サービスには、加入者や利用者が増えるほど便利になるという特徴がある。そして便利になれば、さらに利用者が増えるという正のフィードバックが発生する。この利用者の数が通信サービスに影響を与える現象を、「ネットワーク外部性」という。IPv4アドレスのインターネットの普及は、ネットワーク外部性による正のフィードバックが発生したことで、世界中に急速に普及したといえる。しかし、IPv6はIPv4と互換性がないため、既存のIPv4ユーザーを移行させられない。つまり、新規にIPv6用のネットワークを構築してユーザーを開拓しなければならなかったわけだ。IPv6の利用者が少ないということは、ネットワーク外部性の正のフィードバックが発生することもない。IPv6の利用を積極的に促すような、セキュリティソリューションやアプリケーション、サービスも登場しておらず、IPv6ネットワークの構築に投資しても、投資に見合った効果が得られない。その結果、利用者の多いIPv4ネットワークが使われ続け、アドレス枯渇の根本対策であるIPv6の導入は見送られ続けた。

IPアドレスが枯渇したことが、携帯端末やデータ通信用端末の利用者増のブレーキとなることはない。固定電話など、既存の通信サービスも維持運用にかかるコストを削減するために、今後もIP化が促進されていくだろう。早急にIPアドレス枯渇の対策が講じられなければ、やがてIPアドレスの争奪戦がはじまり、現在のようなインターネットへの接続性が保証されなくなる懸念もある。

IPv4/IPv6の共存

とはいっても、IPv4からIPv6への移行は一足飛びにはいかない。IPv6へ移行するまでには、まずはIPv4/IPv6が共存することの可能な環境を作ることが肝要となる。

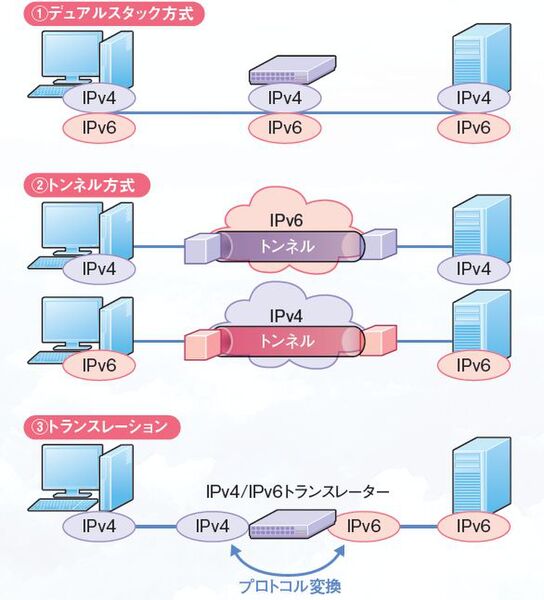

IPv4/IPv6の共存方法については、大きく「デュアルスタック方式」、「トンネル方式」、「IPv4/IPv6トランスレーション方式」の3パターンがある(下図)。

「デュアルスタック方式」は、1台のノードでIPv4とIPv6の双方を扱えるデュアルスタックノードを使ってネットワークを構築する方法だ。デュアルスタックノードは、単一の機器においてIPv4とIPv6が同時に動作しているため機器の負荷も相応に高くなってしまう。たとえば、ルーターがデュアルスタックノードの場合、IPパケットの行き先を決定する経路制御処理が、IPv4とIPv6でそれぞれ異なる経路制御プロトコルによって行なわれることになる。

「トンネル方式」は、中継区間に異なるIPパージョンのネットワークがあり、その中継区間にトンネルを構築してエンドツーエンドの通信を行なう方法である。IPv4/IPv6共存のためのトンネル技術には「6to4(RFC 3056)」、「ISATAP(RFC 4214)」、「Teredo(マイクロソフトが開発したIPv6自動トンネリング技術)」などが存在する。

「IPv4/IPv6トランスレーション方式」は、IPv4だけ、あるいはIPv6しか使えないノードの通信を「IPv4/IPv6トランスレーター」というノードを介してプロトコル変換して通信する方式である。IPv4で使っているネットワーク機器やサーバー、PCにほとんど手を入れることなく、短期間でIPv6に対応させられる技術として注目されている。IPv4/IPv6のプロトコル変換の代表的な方法に「プロキシ方式」、「NAT-PT(RFC 2766)」、「TCPリレー方式(RFC 3 1 4 2)」がある。なお「NAT-PT(RFC 2766)」は、RFC 4966によりいくつかの問題が指摘され、現在は「歴史的RFC(HISTORIC)」となっている。

ここに挙げたIPv4/IPv6の共存技術は、実際に通信を行なうインターネットのエンドポイントと、そのトラフィックを中継するルーターなどのインターネット機器においてサポートされていなければならない。インターネット機器においては、シスコシステムズなどの代表的なベンダーの製品はIPv6へ対応済みだ。エンドポイントとなるPC やサーバーの代表的なOSについて調べてみても、Windows XP/Vista/7、Mac OS X(10.2以降)であればIPv6をサポートしている。サーバー製品でも、Windows Server 2003/2008、BSD やLinuxといったUNIX 系のOSもIPv6のサポートは万全だ。モバイル端末では、スマートフォンのIPv6対応について調べてみると、iPhoneはiOS4、Androidは2.2、Symbianは7.x、Windows Mobileは5.0においてIPv6への対応が完了している。すでにIPv6への対応が完了している端末が多く、比較的新しい機器で構成されたネットワークであれば、設備投資も最小限に済むように思われる。

IPv6への移行における注意点

IPv6への移行は、人の稼働や設備投資を含めて、多かれ少なかれ「コスト」が発生する。

ISP事業やデータセンター事業を行なっている企業ならば、IPv4アドレス枯渇がビジネスの成長を妨げる要因となり、企業の収益に直結する。そのため、IPv4アドレス枯渇対策に積極的な投資が必要となるだろう。しかし、インターネットを利用する立場の企業では、IPv4アドレス枯渇対策に投資したところで、企業の収益が上がることは考えにくい。なかなか予算化が理解されず、IPv6への移行が遅々として進まないことが心配される。

一般企業でネットワークを担当する人にとっては、世の中の流れがIPv6化に向かっているのに、自社のネットワークはIPv4のままということに不安を感じるかもしれない。もしインターネットが企業の収益に直結することがなくても、IPv4アドレス枯渇が事業の継続性に影響を与えるならば、対策を講じなければならないことは間違いないだろう。

その判断をするためにも、自社のネットワークにおいて、IPv4アドレス枯渇が影響するサービスがないかチェックしなければならない。具体的には、公開Webサーバーやメールサーバー、EC事業を手がけているならネットショップや社内ポータルなどがチェック対象になる。

自社サービスをチェックした結果、インターネットへの接続が自社の業績にかかわるサービスがあったとしよう。その場合、アドレス枯渇によって新規IPアドレスを取得できなかったときの影響を分析し、具体的なIPv6の導入について検討を行なう。ここで注意しなければならないのは、IPv6にはアドレス幅の拡張のほかにも、IPv4から改良された機能があることだ。これによって、IPv6導入の目的を見失う可能性がある。IPv4アドレス枯渇対策として導入するIPv6は、あくまでもインターネットの接続性を第一に考えなければならない。IPv6は、IPv4とは互換性のないプロトコルである。当然、IPv6ネットワークを構築し、運用、保守をするうえでもIPv6のスキルが必要になる。IPv6の導入が業務に影響を与えないよう、仮に支障をきたした場合でもすぐにリカバリー可能なように慎重にプランを練るようにしたい。

本特集の続きは、今月号のASCII.technologiesでお読みいただけます

この連載の記事

-

第10回

ネットワーク

進むIPv4枯渇対策!IPv6接続「さくらの6rd」がトライアル -

第10回

TECH

米シマンテック、vPro利用のワンタイムパスワードを提供へ -

第10回

ネットワーク

NTT東西、フレッツ光ネクストでIPv6接続サービスを開始 -

第9回

ネットワーク

IANAの中央在庫枯渇で、新規IPアドレスは払底目前に -

第7回

ネットワーク

枯渇目前のIPv4アドレス!シスコが全身全霊を傾けるIPv6 -

第6回

デジタル

IPv6の夜明けは近い?日本ネットワークイネイブラー誕生 -

第5回

ネットワーク

NICTやMSなど10団体、IPv6技術検証協議会を発足 -

第4回

サーバー・ストレージ

ブルーコート自慢のインテリジェントなIPv6対応 -

第3回

ネットワーク

IIJ、IPv6トンネリング「IPv6仮想アクセス」を無償提供 -

第2回

ITトピック

これがIPv6対応Googleだ! - この連載の一覧へ