AMDは12月15日にハイエンド向けGPU「Radeon HD 6970」と「Radeon HD 6950」を発表した。この2つのGPUは開発コードネーム「Cayman」と呼ばれていたもの。型番が示すように、10月22日にリリースされた「Radeon HD 6870」の上位に位置するRadeon HDシリーズの最上位と準最上位モデルとなる。今回はこの2つのGPUの概要とベンチマークを紹介していこう。

効率を重視したアーキテクチャ変更

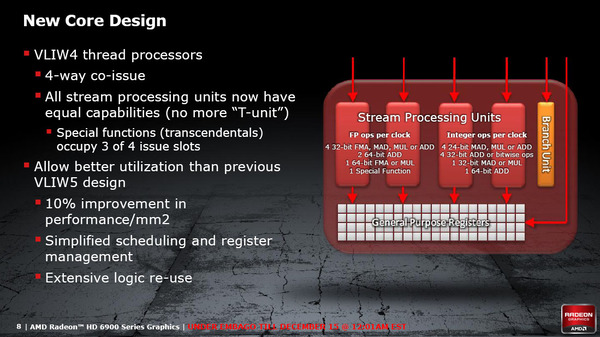

これまでのRadeon HDシリーズは、4基の積和算ユニットと1基の積和算に加え、三角関数などの複雑な演算をサポートするユニット(AMDはこれを“T-unit”と表記している)の合計5基のSPで1つのThread Prosessorを形成してきた。このアーキテクチャは“VLIW5(Very Long Instruction Words 5)”と呼ばれ、Radeon HD 2000シリーズの頃から使われ続けてきたものだ。

ところが、Radeon HD 69xxシリーズではこの5基を1つ減らして4基ベースとし、T-unitの機能をこの4基に担当させる“VLIW4”アーキテクチャになっている。つまり、VLIWアーキテクチャは、VLIW5の4/5のSPコア数で同等レベルの性能を実現しようとしているわけだ。実際、Radeon HD 6970のSP数は1536基で、前モデルであるRadeon HD 5870の1600基よりもわずかながら減っており、SP1基あたりのパフォーマンス効率が上がっていることが伺える。

アーキテクチャ以外では、Radeon HD 6970はコアクロックが880MHz、メモリクロックが5.5GHz相当で、どちらもRadeon HD 5870の550MHz/4.8GHz相当から引き上げられており、これによるパフォーマンスアップも期待できる。

一方のRadeon HD 6950は800MHz/5GHz相当と、Radeon HD 6970と比較すると抑え気味のスペックになっているので注意したい。

| 各ビデオカードの比較表 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Radeon HD 6970 | Radeon HD 6950 | Radeon HD 6870 | Radeon HD 6850 | Radeon HD 5970 | Radeon HD 5870 | |

| 製造プロセス | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |

| シェーダバージョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

| DirectX対応 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

| コアクロック | 880MHz | 800MHz | 900MHz | 775MHz | 725MHz | 850MHz |

| SP数 | 1536 | 1408 | 1120 | 960 | 1600×2 | 1600 |

| ROPユニット数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32×2 | 32 |

| メモリ転送レート(相当) | 5.5GHz | 5GHz | 4.2GHz | 4GHz | 4GHz | 4.8GHz |

| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |

| メモリインターフェイス | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |

| メモリサイズ | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB×2 | 1GB |

| アイドル時省電力 | 20W | 20W | 19W | 19W | 42W | 27W |

| 最大消費電力 | 250W | 200W | 151W | 127W | 294W | 188W |

| 外部電源 | 6+8ピン | 6ピン×2 | 6ピン×2 | 6ピン | 6+8ピン | 6ピン×2 |

| 実売価格 | 4万3000円前後 | 3万4000円前後 | 2万5000円前後 | 2万円前後 | 5万8000円前後 | 2万4000円前後 |

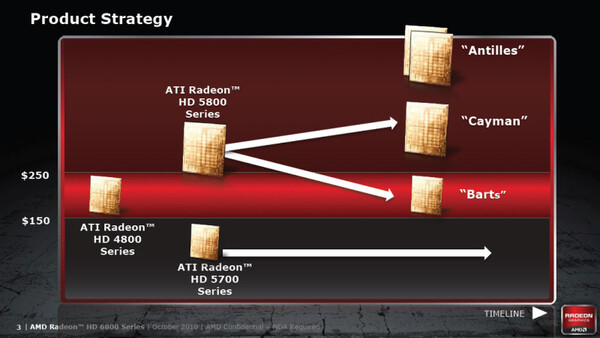

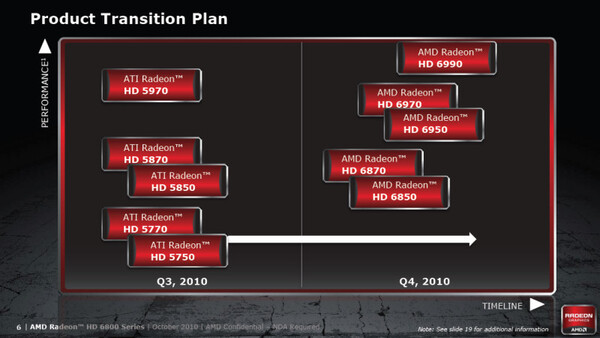

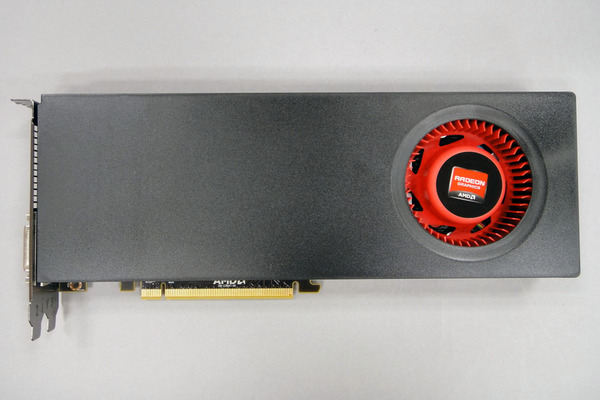

開発コードネーム「Cayman」と呼ばれていた「Radeon HD 6970」と「Radeon HD 6950」。さらにその上にはコードネーム「Antilles」が控えている。これはデュアルGPUを搭載した「Radeon HD 5970」の後継モデル「Radeon HD 6990」になるようだ

スムーズなパフォーマンス調整を行なう「Power Tune」

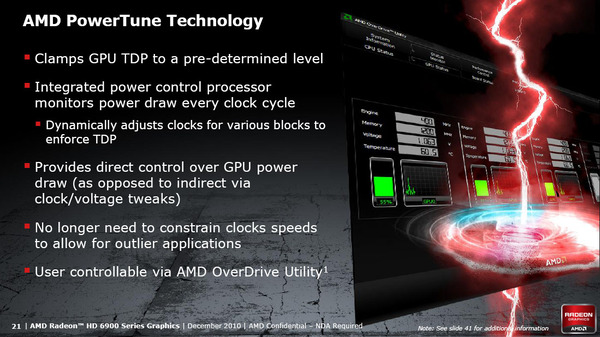

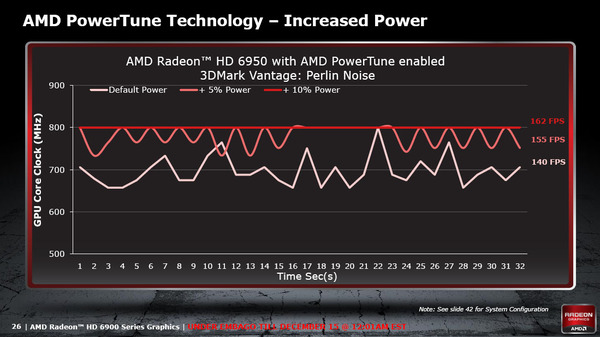

Radeon HD 6900シリーズでは「Power Tune」と呼ばれる新機能が追加された。GPU内蔵のモニター機能と連携して、TDP内で最大限のパフォーマンスを出すためのものだ。これまでは動作クロックと電圧の組み合わせで数段階程度の制御であったが、超高負荷のゲームなどにおいてTDP枠を超える消費電力に達することがある。これが長時間続くと、結果としてGPUの熱が上がり過ぎて、保護機能により動画クロックが一気に下がる。こうした急激な性能変化(低下)を防ぐために、Power Tuneは動作クロックと電圧を細かく制御し、消費電力をTDP枠に抑えつつ最大のパフォーマンスをキープさせるわけだ。

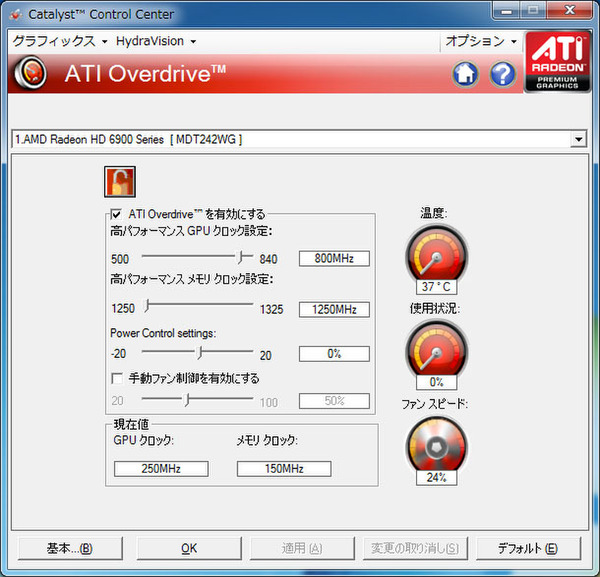

これに加えて、「Catalyst Control Center」の「ATI OverDrive」には「Power Control Settings」という項目とスライドバーが追加されており、-20~+20%の範囲でTDPのしきい値をユーザーが指定できる。もちろん利用は自己責任になるが、冷却が十分なシステムであれば、これを活用することでパフォーマンスアップを狙うことができる。

カードサイズはかなり大型

6970と6950の見た目はほぼ同じ

今回用意したRadeon HD 6970と6950は、両方ともリファレンスデザインのカードだが、外観の違いは6970が電源8+6ピン、6950が電源6+6ピンであることくらいで見た目はほとんど同じである。カード長は実測で約271mmと、ビデオカードの中ではかなり大きな部類だ。出力端子はDVI-Iが2つ、HDMIが1つ、Mini Display Portが2つと豊富で、1カードで最大6ディスプレー出力をサポートする。

ちょっとユニークなのはBIOS切り替えスイッチがあり、このスイッチで標準搭載BIOSとユーザーアップデート可能なBIOSを切り替えて使うことができる。もしBIOSアップデートに失敗しても、スイッチを標準BIOSに切り替えれば使用不可を回避できるわけだ。ビデオカードのBIOSはあまりアップデートするものではないが、こういった試みはチャレンジ精神旺盛なハイエンドユーザーにとってはありがたいだろう。

(次ページへ続く)

この連載の記事

-

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 -

第434回

自作PC

GeForce RTX 4070 Ti SUPERの実力を検証!RTX 4070 Tiと比べてどう変わる? -

第433回

自作PC

GeForce RTX 4070 SUPERの実力は?RTX 4070やRX 7800 XT等とゲームで比較 -

第432回

自作PC

第14世代にもKなしが登場!Core i9-14900からIntel 300まで5製品を一気に斬る -

第431回

デジタル

Zen 4の128スレッドはどこまで強い?Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証詳報 -

第430回

デジタル

Zen 4世代で性能が爆上がり!Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証速報 -

第429回

自作PC

Core i7-14700Kのゲーム性能は前世代i9相当に!Raptor Lake-S Refreshをゲーム10本で検証 - この連載の一覧へ