通知領域やブルースクリーンも使って騙しにかかる!?

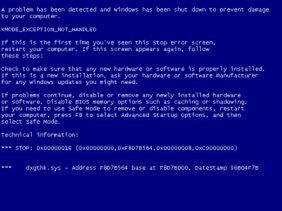

さて、侵入後の騙しの手口に関しても、最近の偽セキュリティソフトは実に巧妙である。例えば「Antivirus XP 2008」という偽セキュリティソフトでは、単に画面上に警告メッセージを表示するだけなく、パソコンの壁紙を警告表示に変更したり、スクリーンセーバーをブルースクリーン(修復不能なエラー)のような画面を表示するものに変更してしまったりする(図6、図7)。

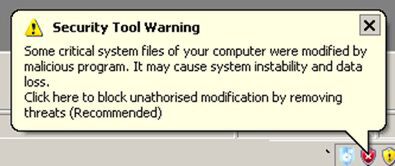

また別の偽セキュリティソフトでは、Windows画面の右下にある通知領域でWindowsセキュリティセンターのアイコンに偽装してポップアップメッセージを表示するものもある(図8)。

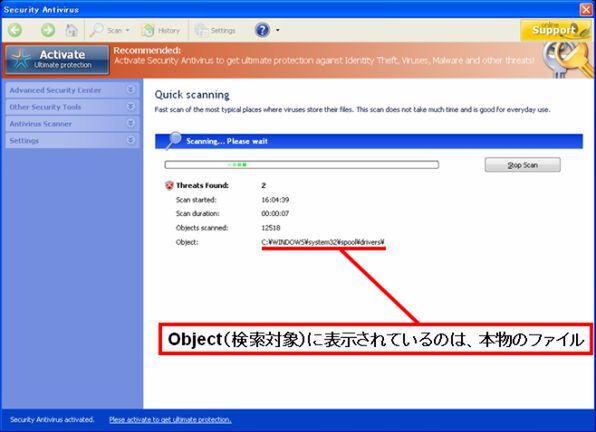

このほか、偽セキュリティソフトによる検索画面でも“偽の感染警告”が表示されるが、不正プログラムに感染していると称したファイルが“実際にパソコン内に保存されているファイル”を使用するなど、騙しの手口を二重三重に行なうことでユーザーをどうにか騙そうという攻撃者の強い悪意が見てとれる(図9)。

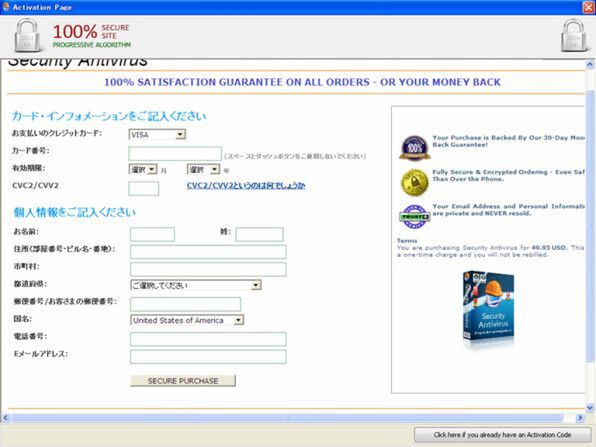

こうした何重もの騙しの手口にユーザーが驚いて、不正プログラムを駆除しようとすると、「駆除するためには製品版の購入が必要」とのメッセージが表示され、偽セキュリティソフトの購入画面に誘導される。

購入画面では、ユーザーの氏名や住所・クレジットカード番号などの入力が求められる(図10)。ここでうっかり情報を入力してしまうと、詐欺的なソフトウェアを売りつけられるばかりか、入力した個人情報が悪用されるリスクもあるのだ。

最も新しいところでは、2010年初頭より話題になっている「ガンブラー攻撃」と偽セキュリティソフトの関連性も報告されている。偽セキュリティソフト「Security Tool」がガンブラー攻撃で転送されるWebサイトの1つからダウンロードされることが確認されたのである。

さらに、7月には25言語に対応しているという「Security Tool」のアップデート版が発見された(図11)。こうした様々な攻撃手法との組み合わせ、さらにアップデートが年々続けられているところを見ると、攻撃者にとって偽セキュリティソフトはまだまだ有益であることが伺えるだろう。

◆

ユーザーにできる対策としてはセキュリティソフトを導入することが一番だが、問題は本物と偽物の区別である。正規のセキュリティベンダーの製品ではユーザーが意図的に製品をインストールしたり、オンラインスキャンによる検索を行なわない限り、突然警告表示を出すことはまずない。意図せず急に感染警告が表示された場合は、まず疑ってかかった方がいい。落ち着いて、ニュースサイトなどで情報を収集したり、自分でよく分からなければ周りの詳しい人に聞くことが重要だ。

攻撃者はユーザーを驚かせて冷静な判断をさせないことが狙いなので、まずは落ち着いて対処していただきたい。

著者紹介:トレンドマイクロ株式会社 上級セキュリティエキスパート

黒木 直樹(くろき なおき)

プロダクトマーケティングを経て、製品開発部の部長代行、コンサルティングSEグループ兼インテグレーショングループ部長を歴任。2009年より戦略企画室部長として国内外のプロジェクトを推進した後、2010年にコンサルティングSE部部長となり、再び最前線の技術部隊を率いて営業活動を支援している。また、セミナーでの講演などを通じて幅広いユーザー層へセキュリティー啓発活動も継続的に行なっている。

この連載の記事

-

第12回

ビジネス

Windows 2000だけじゃない! サポート切れOSは脅威のもと -

第11回

ビジネス

ケータイも安心できない!? モバイル・セキュリティ最新事情 -

第10回

ビジネス

新人必見!慣れた今ごろが危険 情報漏洩の落とし穴 -

第9回

ビジネス

“Web改ざんの恐怖”見ただけで感染の仕組みを理解 -

第8回

ビジネス

見ただけで感染! “Web改ざんの恐怖”を正しく理解 -

第7回

ビジネス

納得!企業向けと個人向け セキュリティー製品の違いとは? -

第6回

ビジネス

トレンドマイクロ“リージョンラボ” その実態を見た -

第5回

ビジネス

毎朝の憂鬱!スパムメールの手口と脅威、その対策まで -

第4回

ビジネス

なぜ止まらない? ファイル共有ソフトでの情報漏洩 -

第3回

ビジネス

すわっ PCに不正プログラムがいるかも!? どう確認する? - この連載の一覧へ