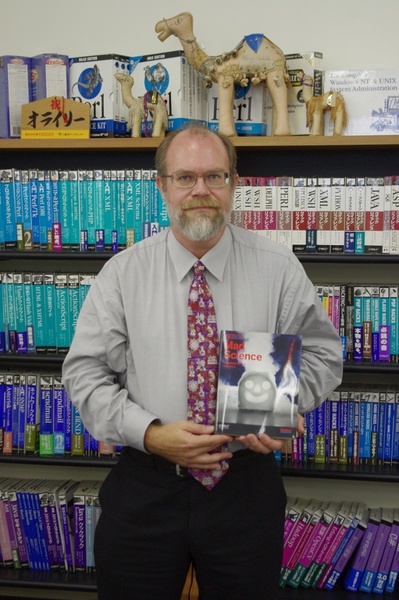

Theodore Gray(セオドア・グレイ)氏は強力な数式処理システム「Mathematica」の開発元であるウォルフラム・リサーチの共同設立者だ。また元素周期表をかたどったテーブル「周期表テーブル(Periodic Table Table)」により、2002年イグノーベル賞 化学賞を受賞した科学者でもある。さらには人気のiPad向け電子書籍「元素図鑑:The Elements in Japanese」の作者でもある。

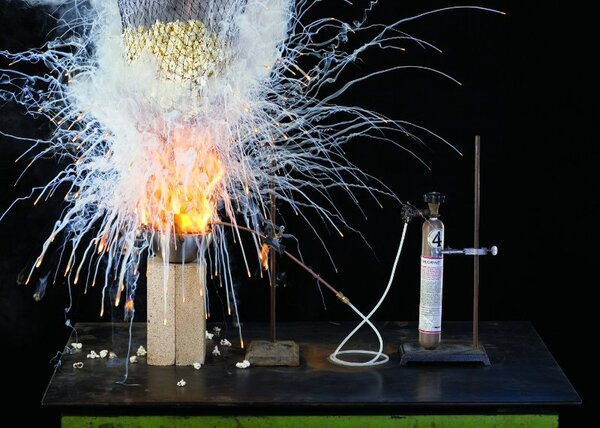

多彩な才能を持つGray氏だが、このたびアメリカの科学雑誌「ポピュラーサイエンス」で連載してきた、家庭で(一部なら)できる科学実験のコラム「Gray Matter」を「Mad Science 炎と煙と轟音の科学実験54」(オライリージャパン刊)として書籍化した。オレオクッキーのエネルギーを過塩素酸カリウムで解放してロケットを飛ばし、マグネシウムフラッシュライトを輝かせ、ポップコーンに塩味を付けるためにナトリウムと塩素を反応させる……。彼がエクストリームすぎる実験を通して伝える「科学の面白さ」について聞いてみよう。

男性は、炎とか爆発とかに興味を持つ!?

――2002年、イグノーベル賞を受賞されて、何か大きな変化はありましたか?

「周期表テーブル(Periodic Table Table)」を作って、イグノーベル賞を取って、私の活動が人に知られるようになってから、完全に人生が変わりました。「ポピュラーサイエンス」誌から、コラムを書きませんか、と言われたんです。それまで、科学におけるPR活動にはあまり興味がなかったんですよ。でも、面白そうだと思ったので引き受けました。

これは本業と全く違う世界、純粋な趣味の世界です。でも今ではもう、元素関係のビジネスだけでも、フルタイムで人を2人雇うくらいになって、趣味の範囲とは言えないですね。趣味のようなフリをしたいんですけど(笑)。

すべて遡ればイグノーベル賞受賞からです。そもそもの起源、周期表テーブルを作るきっかけになったのは、オリヴァー・サックスの自伝的エッセイ「タングステンおじさん」(早川書房刊)ですけどね。ニューヨークへ行くと、彼とはよく会うんですけど、会うたびに「本当に僕の本がきっかけなの?」「そうですよ」という会話をします。

――そうしてできたのが「Mad Science」というわけですね。この活動はこれからも続けられるのですか?

ポピュラーサイエンス誌で「Gray Matter」の連載を始めてからすでに8年になります。今も毎月コラムを書いていますよ。本にまとめたのは最初の5年分ですから、まだあと3年分あります。5年ごとに本を出すというプランはあるのですが、もしかしたらもう少し早くできるかもしれないですね。

――「Mad Science」の愛読者は、どういったタイプの子どもたちですか?

「Mad Science」と「元素図鑑」、2冊の本を書いたときは、自分が12歳だった時の気持ちになって、自分が興味あることだけに集中して、他のどういう人が興味を持つか、といったことはまったく意識せずに書きました。

「ポピュラーサイエンス」の編集者によると、興味を示してくれているのはティーンエイジャーやヤングメール層。それから、昔「ポピュラーサイエンス」を読んでいたような、ちょっと年を取った男性読者。エンジニアのような職業についているかもしれない……そういう人たちだそうです。炎とか、爆発とか、やっぱり男性が興味を持つわけですね。

「元素図鑑」については、女性層が興味を持っているようです。これは写真の美しさでしょうね。ただ、女性に受けようと思ってそうしたわけではなく、私もきれいな写真が好きだし、面白いものを作ろうと思った結果、そうなったということですけど。

――イグノーベル賞を受賞したのは「周期表テーブル(Periodic Table Table)」ですが、さらにビジュアル周期表ポスターも作られていますね。日本でも、文部科学省が「一家に一枚周期表」というポスターを作ったことがあるのですが。

私の知る限り、ビジュアル周期表というと、3つあります。タイムライフ社がずいぶん前に出したもの、日本の文部科学省が2005年に配布したもの、それから私の作った元素周期表ポスター「Periodic Table Poster」。

日本の周期表では、なんでリチウムのところにペンギンの写真が? というのが最初の疑問でした。一緒に雪上車が写っていますから、寒冷地用で使うリチウム電池を表現するためにペンギンの写真がついているんだろう、と解釈しました。そういう発想は面白いと思います。ところで、ヨードの欄の女の子はなんで笑ってるんですか? ああ、笑ってるのではなくて、うがいをしているんだ。キュリー夫人はポロニウムのところに載っていますね。私だったら、キュリウムのところに載せるかな。元素そのものではなく、その応用、どのような用途に使われるのか、ということを表しているが特徴的ですね。

タイムライフ社の周期表は、元素そのものの写真が載っているのですが、結果的に9割がグレーの石の写真がずらっと並んだものになってしまっています。私の作った周期表では、できるだけそうならないように、だけど元素そのものを見せるようにずいぶん苦労しました。

――これからも「科学の面白さを伝える」ということを活動のテーマにされていくのですか?

科学教育には2つの問題点があります。ひとつは、そもそも子供たちにどう興味を持たせるかということ。それから、そういう気持ちを育み、教えられる先生がいないことです。

私の仕事は、その1番目の問題点、科学の面白さを伝える仕事をしたい。いろんな面白いことをやるためには、科学の力がなくてはいけないんだという、入口の部分。本当にサイエンスを教えるのは、重要でかつ難しい仕事ですが、私はまあ面白いところだけやってます(笑)。

――科学の面白さを伝えるにあたって、「Mad Science」は実験の手引きですし、周期表テーブルはテーブルの蓋になった部分を開けて、サンプルを取り出すというように、手を動かすというプロセスが入りますね。

子供が、自分の手を動かして実験してみる、ということは重要なことですね。「Mad Science」の中には、危なくない、難しくない実験も載っています。家でやってみる実験の本というのは他にもいろいろあるんですけど、他の本と「Mad Science」がちょっと違うのは、あまり制限を設けず、家ではできないタイプの実験も扱っていることです。私ならば安全にできる実験を載せていますが、誰でもそうできるわけではありません。

たとえば、リンを使った実験「ベストマッチ (Making Perfect Match)」。リンは有害ですし、入手も難しいので、誰でもやってほしい実験というわけではありません。危険だけど、それでもとても美しいので、皆さんに見せたいと思って載せたわけです。やってほしい実験もあれば、やってほしくはないけど、見せたい実験というものもあるわけですね。

前書きで、スカイダイビングやハンググライダーを例にしていますが、そんなこととても怖くて自分ではできない、でも、見ているのは楽しい、というものはあります。同じように、とても自分ではできなくても、読んで楽しい、という種類のことはあると思います。

――読むだけでも、科学の楽しさは伝わるということですね。

そこはバランスで、見るだけというのはやはりよくない。今できなくても、後になれば……例えば、科学者になればできるわけです。両方のバランスが大切ですね。

この本には、読んでみて「ああ、やってみたいな」と思う。今はできないけどいずれはやってみたいと思う、そういう効果があると思います。だけど「今はやらない」という常識は持っていてほしいですね。

――この本や周期表で、科学の面白さに触れた子どもたちは、今後どのようにその興味を伸ばしていってほしいと思いますか?

この世で何かをなしとげたいと思うのであれば、その方法、真実を見つける唯一の方法、科学的な方法を見つけることです。コンピューターでも、携帯電話でも、装置やデバイスが動いたり、何か実験ができるのは、科学がその働く仕組みを発見したという背景があるからです。そうでないものは、ただのお話の中の世界ですから。

この本に書いてあるようなことをやってみたいのであれば、科学を学ぶこと。必ずしもプロの科学者になる必要はないですけど、科学を知るということが絶対に重要です。科学者にならなくても、科学を知っているというのはとても有利なことです。ものごとがどのように働くのか、ということを知っていることは、すごく大きなアドバンテージ、利益になります。本を読んで、科学的に働く仕組みを知ることは非常に有益だと思います。

科学を実践する方法はなんでもいい。私は科学というものを広く捉えています。コンピュータというのは、まさにあらゆる部分が科学だと思います。数学は、科学の基礎ですし。数学的な考え方というのは、非常に科学的だと思います。

(次ページへ続く)