米国のダメなものを紹介しまくった、ポール・ファッセルの『BAD Or, the Dumbing of America』という本があるのだが、真っ先に出てくるのは「米国の本はなぜあんなにもバカでかくて重いのか?」だった。確かに、米国には漬け物石のような本があったりするが、それは本に対する文化の違いなのか、万引き対策なのか、いろいろ考えてもわからない。

電子書籍を取り巻く動きが、とても速くなっている。2週間前の出来事でも、もはや旧聞の感があるのだが、11月12日から開催された「電子書籍・コミック サミット in 秋葉原 2010」に参加させてもらった。詳しい内容は公式サイトをご覧になっていただくとして、アスキー総合研究所ではこのイベントのための事前アンケート調査を実施し、その結果をカンファレンスや会場内のパネルで紹介した。

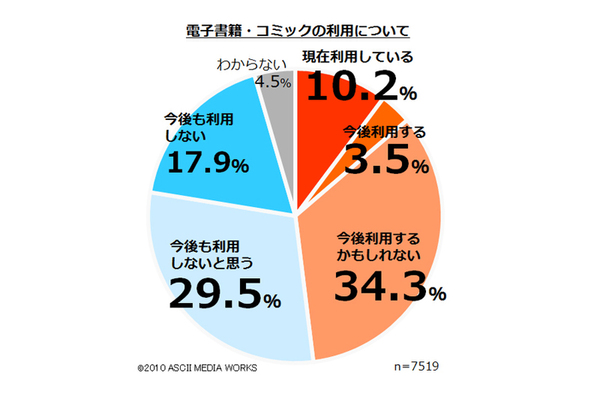

同調査は、アスキー総研で提供しているネット行動とコンテンツ消費に関する1万人調査『MCS 2010』の対象者から約7500人をランダムに抽出して、電子書籍・電子コミックについて詳しく聞いたものだ。いまのところ、日本の電子書籍市場は携帯電話や電子辞書(それぞれ数百億円ある=後者はハード込みだが)が中心である。そして、KindleやiPadやGARAPAGOSの登場で、いよいよ電子書籍の市場が拡大するかというタイミングであり、いわばユーザーの事前意識調査といったものといえる。

調査結果の中で気になったのが、「電子書籍の利用状況・利用意向」である。出版業界には、すぐにでも電子書籍の時代が来ると考えている人もいれば、「本は紙でなきゃイヤだ」という読者もいる。下のグラフが利用状況、利用意向のアンケート結果だが、全体を大きく「利用する」と「利用しない」に分けると、だいたい半分ずつという結果になった。そして、「今後利用する」と確信を持って答えた人は3.5%と、思いのほか数字が伸びなかった。

しかも、その内訳を見ていくと、年齢層では50代が多く、60代も目立っている。「電子書籍はシニア層?」というわけなのだが、カンファレンスで米ソニー・エレクトロニクスの野口不二夫氏も、中心ユーザーは50代とおっしゃっていたと思う。Kindleは、大学生や、空港などで見かけるようなバリバリのビジネスマンが使っているのでは? と返ってきそうだが、実は、Kindleユーザーの年齢層が高いことはよく知られている。

Amazonは2009年4月に、Kindleユーザーの年齢層などのデータを公表した(「Kindle Demographics」)。それを見ていくと、55歳以上が37.3%、35~54歳が38.4%。全体では50歳以上が約半分を占めていたのだ。同社は、Kindleの正確な販売台数を明らかにしておらず、またその後、こうしたデータは公表されていないように見える。今年7月の米ZDNetには、「Amazonさん、Kindleユーザーの属性教えてよ!」(Amazon, Show Me the Kindle Demographics!)などという記事も掲載されている。

わたしは、米国の経済学者ポール・クルーグマン教授が来日して日本のテレビ局がインタビューしたときに、Kindleをカバンから取り出して自慢げに説明を始めたのを思い出した。「この中に何十冊も本が入っていて、それを持ち歩くことができるんだよ」と、いとも無邪気に説明していたのである。

(次ページ「電子書籍の夜明けは近い? 遠い!?」に続く)