386互換から始まったCyrix

Pentium対抗品で出遅れる

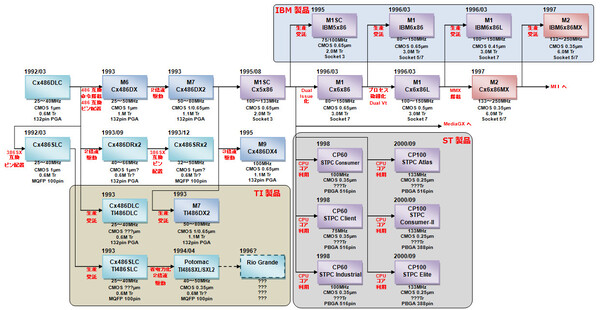

次はそのCyrixである。同社初の製品は互換FPUだが、1992年3月に386互換となる「Cx486DLC」と、これを386SXバス互換に変更した「Cx486SLC」をリリースする。

翌1993年には、これを倍速駆動で66MHzまで引き上げた「Cx486DRx2/SRx2」をリリースするとともに、内部の命令セットを486互換とした「M6」こと「Cx486DX」を開発する。さらに、Intel 486DXに対抗した倍速駆動の「M7」こと「Cx486DX2」を同じ1993年に、1995年には3倍速駆動の「M9」こと「Cx486DX4」をリリースした。

ただしここまでのシリーズは、細かいところで多少性能は稼げるものの、インテルの386/486と本質的に同程度の性能でしかない。いち早くPentiumに移行したインテルを追撃するには、これでは十分ではなかった。そこでCyrixの設計陣はDual-Issue(1サイクル2命令同時処理)の「M1」の設計に取り掛かる。

ところがこのM1の設計は難航し、開発期間がどんどん延びてしまった。こうなると、Cx486シリーズの延長では商品ラインナップが満たせない。そのため、手っ取り早くM1のコアを半分(つまりSingle-Issue化)した「M1SC」コアを「Cx5x86」として1995年にリリースする。同一周波数のPentiumには及ばないものの、Cx486世代よりパイプライン化が進んだため、同一プロセスでより高い動作周波数が見込める分性能が上がった形だ。

これに続き、やっとDual Issue化したM1を、「Cx6x86」として1996年にリリースする。さらに間髪入れずに、内部をDual Vt化※1するとともに、プロセスを微細化することで消費電力を下げた「Cx6x86L」を投入。さらに翌年には、MMXユニットを搭載した「M2」コアを「Cx6x86MX」としてリリースする。このCx5x86からはIBMとSGSトムソンに生産を委託したことで、両社のブランドの製品も混在したという話は、先に述べたとおりだ。

※1 高速トランジスターと低速だがリーク電流の低いトランジスターを混在させる製造技術。しきい値電圧が異なるためこう呼ぶ。

その後、Cx6x86MXは「Cyrix MII」という名称に変更され、プロセスを0.25μmに微細化することで300MHzに到達する。これに続いては。2次キャッシュを内蔵するとともに、Socket 370互換とする「M3」コアこと「Gobi」の開発していたものの、その最中にCyrix自身がVIA Technologiesに買収される。「Joshua」という名称でM3コア製品は一瞬登場したものの、最終的に放棄されたという話は連載第9回を参照していただきたい。

Cx486世代はTIも出荷していた

これに絡んでx86互換CPUを手がけたのが、米テキサス・インスツルメンツ(TI)である。5x86以降はIBMとSGSトムソンになったが、Cx486世代のCyrix製品はTIが生産委託を受けており、IBMなどと同様に、TIも自社ブランドでCyrix製品を出荷していた。

「TI486DLC」や「TI486SLC」、さらに「TI486DX2」などは、Cyrixの設計をそのままに、ブランドだけをTIに変更したものである。ただし、TIはCx486SLCをベースに、自社で省電力化や倍速駆動を組み込んだ「Potomac」と呼ばれる製品を、「TI486SXL」「TI486SXL2」として発売していた。

さらに続いて、Pentium 66MHzと同等の処理性能を持つ「Rio Grande」というコアを開発中であることを、1994年に開催されたマイクロソフト主催のハードウェア開発者向け国際会議「WinHEC」で表明するが、最終的にこのコアは幻と消え、同社もまたx86ビジネスから撤退することになった。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ