Prescottでリーク電流の増加が深刻に

ついにTejasのキャンセルに至る

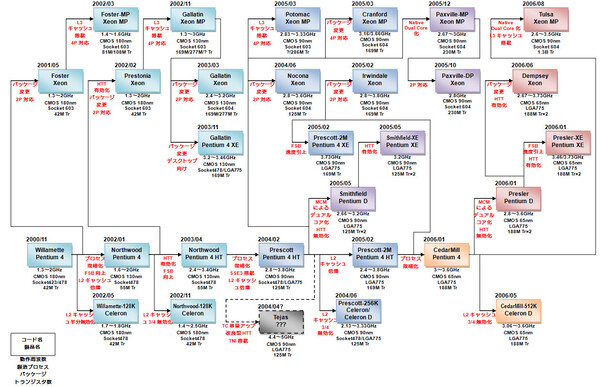

さて、それでもこのあたりまでは、Pentium 4世代は比較的順調だった。おかしくなるのはここからである。2004年2月にインテルは、90nm世代の「Prescott」コアを投入する。この製品はマイクロアーキテクチャーにも大幅に手を入れ、パイプライン段数は31段にも達した。

ところがこの製品、出荷開始前から消費電力と発熱が大幅に増えることが知られていたうえ、おまけに当初製造した製品は、800MHzでFSBを駆動すると信号レベルが規定値を超えてしまう、といった問題があった。これらの問題の根本的な原因は、インテルが90nmプロセスでのリーク電流の増大を甘く見ていたことだろう。

昨今では、プロセスのリーク電流増大に対しては、プロセス自身での対処とその上に実装する回路レベルでの対処の、両方が必要となるのが常である。だがこの頃はそこまでシビアではなく、事実同じ90nmプロセスを使った「Dothan」コアのPentium Mはここまで問題になっていない。

ところが、Pentium 4系は省電力よりもむしろ性能改善や機能追加に重点が置かれていて、省電力の仕組みなどはほとんどなかった。その結果、90nmで一気に増えたリーク電流の影響をモロに喰らってしまった。この影響をさらに大きく受けたのが、Prescottの後継製品として当時インテルが開発していた「Tejas」コアである。

このTejasはPrescottを大幅に拡張したものになり、噂としては以下の特徴を備えるとされていた。

- TraceCache(TC)を16KμOps以上に拡張(Prescottまでは12KμOps)。

- 拡張HTTを搭載。恐らく4スレッド程度まで同時実行可能になり、当時インテルが開発していた「Helper Thread」を搭載するといわれていた。これは同じプログラムを複数スレッドで同時実行することで、主スレッドに先行してヘルパースレッドが必要なデータのリクエストを出すことで、キャッシュのヒットミス頻度を減らして実行効率を上げるという技術である。

- TNI(Tejas New Instruction)を搭載。詳細は不明。

動作周波数は4.4GHz~5GHz、最終的には6GHzで動作するなんて話すらあった。

ところが比較的早期に出回ったTejasのサンプルは、2.8GHz駆動ですら消費電力が120Wを超えており、4GHzはおろか2.8GHzでも製品としては使えないレベルと判断されたようだ。結局Tejasは2004年4月頃にキャンセルとなってしまう。ただこれにより、追い上げてくるAMDのAthlon 64に対する持ち駒がなくなってしまった。

2004年に入ると、AMDの130nm SOI製品の供給が安定し、さらに90nm SOI製品の投入が始まりつつあった。こちらはインテルほど問題もなく、むしろ省電力性を売りにするほど。その一方でじわじわと動作周波数を上げてきており、2005年中にインテルが追いつかれることは、ほぼ明白だった。

MCMのデュアルコア「Pentium D」は苦肉の策

そこで苦肉の策として、まず2次キャッシュを倍にした「Prescott-2M」を2005年2月に投入。ついで5月にPrescottのダイ2つをMCMとして1パッケージに搭載した「Smithfield」こと「Pentium D」を投入する。「HTTを使った仮想2コアCPUよりも、物理的に2コアを搭載した方が高速」という無茶なアピールの仕方で差別化を図ろうとする。だが、AMDもデュアルコア製品を「Athlon 64 X2」(後のAthlon X2)として投入したため、このあたりで性能は完全に逆転してしまった。

インテルにとって不幸だったのは、Prescottで搭載した新機能がほとんど評価されなかったことだろう。Prescottは内部構造が従来のNetburst Architectureとまったく異なっており、まったく新しい命令体系であっても比較的柔軟にインプリメントすることができた。その最大の例が64bit拡張である。

当初インテルは「Yamhill」と呼ばれる、「AMD64」とも「Itanium」とも異なる独自の64bit命令を、Prescottでサポート予定であった。ところがマイクロソフトからの強烈なプレッシャーに屈する形で、AMD64とほぼ互換(厳密にはわずかに違いがある)の64bit拡張を、「EM64T」(現Intel 64)としてサポートすることになる。だが、YamhillからEM64Tへの変更は比較的短時間で実現された。対照的なのが次回で説明するPentium M系で、Core 2 Duoの登場までEM64Tには対応しなかった。

ほかにも、仮想化機能「Intel VT」やセキュリティー機能「Intel TXT」といった新機能への対応は、いずれもPrescott世代で始まっている。しかし、こうした拡張命令が評価されるのは、実際にリリースされて対応ソフトウェア製品が登場し、これがユーザーにある程度利用されるようになってから、というのが常である。

拡張命令のサポートという観点ではPrescottの功績は少なくないのだが、これが実際に評価されることはほとんどなかった。むしろ、パイプライン段数を増やしたことによる性能低下(キャッシュアクセスのレイテンシがNorthwoodと比較して増えたのが主要因)や、消費電力と発熱の増大などが問題視されるだけであった。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ