祝帰還!「はやぶさ」7年50億kmのミッション完全解説【その4】

「はやぶさ」の危機に、真田ぁ~ず「こんなこともあろうかとッ!!」

2010年06月15日 12時00分更新

「こんなこともあろうかと」――2009年11月

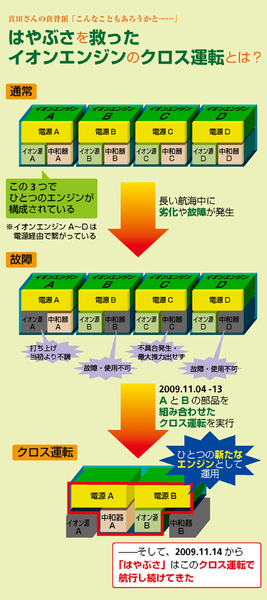

ここで打ち上げ直後、推力の安定しないスラスタAは運転しないまま、ずっと温存されてきたことを思い出してほしい。イオンエンジンは、ガス化したキセノンをマイクロ波でプラズマ化する「イオン源」、プラスに帯電したイオンを静電加速する「グリッド」、マイナスの電子を加えてプラズマを電気的に中性にする「中和器」といった部分で構成されている。スラスタA全体は使えなくとも、部分ごとに分けて考えれば利用できるのだ。

國中 AとBのクロス運転という機能があるので、それに挑戦したのが11月頭のこと。それがうまく動くめどを得たのが11月12日かな。13日くらいから連続運転を始めています。

11月頭のころはまだ電力が足りず、難しいオペレーションをせざるを得なかったんです。普通の人工衛星ならバッテリがあるので、短時間なら太陽電池からの電力が途切れてもバッテリから自動的に電力供給されるので、完全に機能停止してしまうことはありません。しかし「はやぶさ」の場合、バッテリーはもう使えないので、現在発生している電力を使うしかない。

一瞬たりとも電力不足が生じると、コンピュータが止まっちゃうんです。コンセント引き抜かれたような状態になっちゃう。だからイオンエンジンを二台運転すると消費電力が上昇して、そのときに発生した電力を踏み抜くと、制御コンピュータが停止してしまう可能性があるんです。

太陽電池にはいろんな機械がぶら下がっていて、一式の太陽電池から同時に電力を供給してるわけですけど、電圧が下がってそれぞれ設定した値になると、各機械が自動停止していく機能が織り込まれているんですよね。

イオンエンジンですと、70Vになると自動で落ちます。さらにコンピュータのほうは、たしか50Vくらいで電源が落ちるように設定されている。ですから、電圧が順番に下がっていくと、計画通りに動けば先にイオンエンジンの電源が落ちて消費電力が下がるので、電力不足にならないはずなんですけど、その切れるタイミングが少しでもずれるとコンピュータまで止まってしまう。

すると「はやぶさ」は機能停止です。そうならないように、なんとか電力消費を下げるオペレーションをして、イオンエンジンに電力をまわしてですね、テスト運転を行ないました。

具体的には、トランスポンダ(送信機)を切ります。そうすると100Wくらい電力が余っるので、余った分の電力をイオンエンジンにまわしました。ただその場合、送信機を切ると「はやぶさ」からの情報が受信できないので、いわゆるブラックアウトするわけです。

そこで、「何時何分に送信機を切って、何時何分にイオンエンジンを立ち上げて、10分程度運転して、イオンエンジンを停止させて、トランスポンダのスイッチを入れる」という予約コマンドを登録して、実行させる。当然、イオンエンジンが動いている間は、何が起きているかわかりません。

トランスポンダがオンになって、そこで初めて状況がわかる。そのときにレコーダのデータを再生して、見えていなかった10分間のデータを確認することで、イオンエンジンが動いていたかどうかを確かめると。そういう運用を行ないました。

これだと1サイクルは、まあ2時間くらいかかりますね。それを何サイクルかやって、動く組み合わせを見つけて、ABクロス運転を実現したんです。11月4日に事象が起きて、復帰させたのが11月14日くらいですから、1週間~10日くらい、これをやってますね。

的川 大変な頭脳ですよ。次から次へと非常に工夫をして、よく危機を突破するようなアイデアが出てきたと思ってね。チームの連中はそれぞれが大したもんだと思ってます。

國中 このときは地球と探査機との位置関係のために、夜中の追跡でした。昼間は対策会議に追われ、夕方くらいに寝られればいいかな、という感じでしたね。それでもまだとりあえず動き始めただけで、残りのノルマは3000時間ほど残っていました。その間ずっと動き続けるという保障はないのでまだヒヤヒヤしてますね。まあ、でも印象としては「お正月は越せたかな」と思いました。

吉川 「はやぶさ」の場合は、特にイオンエンジンが大変でしたから、ぜひ次はイオンエンジンをはじめとして普段の運用をもっと自動化できる体制を考えていかないと、運用メンバーが疲れてしまいますね。今回は、世界初ということもあって皆がんばれた。でも、「もう一回、同じことをやれ」と言われたら……。かといって、人員を増やすのもなかなか難しいですけどね。

川口 イオンエンジンのあの運転形態は、長い間動かすためにあるわけじゃない。本当に臨時の動かし方、専用のスペアタイヤで走っているようなもの。この6月まで運転できるか、それが一番心配ですね。

吉川 川口先生が「中和神社」というのを見つけまして。中和と書いて「ちゅうか」と読むのですが、ちょうど中和器と同じ字を書く。そこで岡山まで川口先生自ら参拝しに行って、お札をもらってきました。今でも置いてあります。

「真田さん」とは「中の人」の総体なのだ

一時はプロジェクトマネージャの川口氏をして弱音を吐かせたというイオンエンジンの異常だが、驚愕の二台同時運転によって、推進力を維持することができた。このときの記者会見で、ふたつのエンジンを繋ぐ回路設計は、こうした事態を見越してのものか、という問いに國中教授がそれを肯定して見せたのも印象的だ。また、地上では臼田局のアンテナ改修を延期し、「はやぶさ」運用をバックアップする体制がとられた。

ネットでは「はやぶさ」の危機を乗り越えるプロジェクトメンバーを称えて宇宙戦艦ヤマトの登場人物・真田技師長にたとえるが、ここまでのあらましを読めばわかるとおり、賞賛すべきはクロス運転のアイデアを組み込んだ技術者だけでなく、運用・バックアップする「中の人」全員の努力と機転で得た復旧だということがわかるだろう。

「真田さん」を体現するような特定の個人がいるわけではない。メンバー、そしてJAXAのバックアップ体制こそが、アニメ顔負けの逆転劇を現出してみせたのだ。

あまりの人気に「はやぶさ」公式プラモデル発売開始

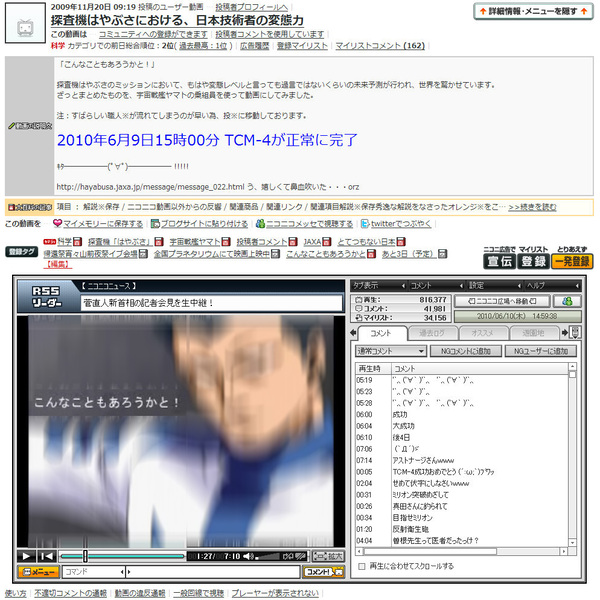

通信途絶からの復旧、そしてエンジン停止からクロス運転による再始動という「はやぶさ」の不死鳥ぶりはネットを中心にたびたび報道され、その「勇姿」を称えるべく擬人化イラストや動画が矢継ぎ早に発表された。

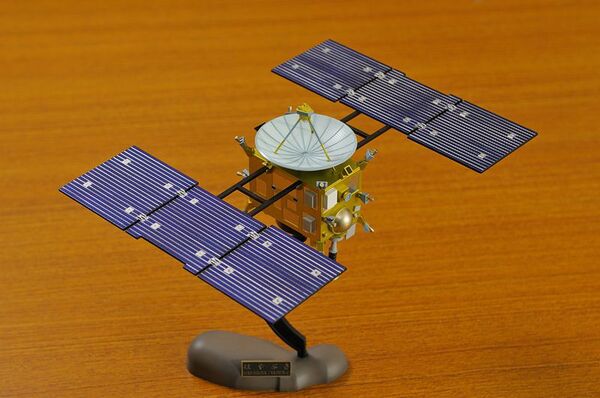

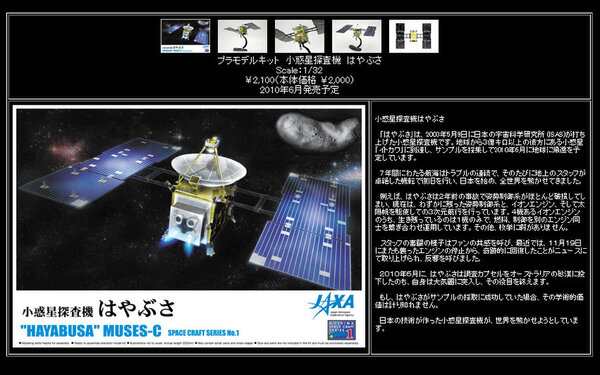

そんななか、ウォーターラインシリーズなどスケールモデルの雄で、近頃は痛車のプラモ化でも有名な青島文化教材社が、なんと「はやぶさ」のプラモデル化を発表した。

もちろんJAXAロゴが入った公式商品だ。本来、探査機に商標登録などはないため自由に製作販売できるのだが、「ぜひともJAXAさんのお墨付きをいただきたい」という担当者の熱意で今回の公式商品化が実現したという。

今年6月発売、価格は2100円(税込)。SPACE CRAFT SERIES No.1と銘打ち、イトカワを模した台座と探査ローバ「ミネルバ」が付属する。

次回予告!

危機を乗り越え、地球帰還の旅を続ける「はやぶさ」。これならカプセル回収まで大成功か? 周囲の期待はいやが上にも高まる。しかし、最後まで気を抜くことはできないのだ。

この連載の記事

-

第6回

ゲーム・ホビー

「はやぶさ」の夢は続く、開発者が考えるその先にあるもの -

第5回

ゲーム・ホビー

「はやぶさ」は浦島太郎!? 宇宙経由の輸出入大作戦 -

第3回

ゲーム・ホビー

ついにたどり着いた小惑星イトカワが「ラッコ」だった件について -

第2回

ゲーム・ホビー

【速報】「はやぶさ」帰還! ウーメラ砂漠にてカプセルも確認 -

第1回

ゲーム・ホビー

祝帰還!「はやぶさ」7年50億kmのミッション完全解説【その1】 -

ゲーム・ホビー

祝帰還!「はやぶさ」7年50億kmのミッション完全解説 - この連載の一覧へ