前回はデザインと穴あけ加工、そして下塗り処理をしたが、ここからが本番の塗りわけ作業だ。マスキングしてはペイント、乾燥させてマスキングを外し、色漏れなどがあったらリカバリーを繰り返すイバラの道が続く。記事にして見ちゃうと短時間でできそうだが、クリームにブルーという塗りわけの583系でも、実際には3日間ぐらいかかっている(好きだから作ってるようなモンで、原稿量・作業量に対するギャラは見合わネーっす)。

そして特急の命であるヘッドマークの製作。これはパソコンでチョチョイとできちゃうので簡単だ。ラストはヘッドライトなどの電装系を実装して完成だ。

後編の今回は、完成まで一気にご紹介!

本番の色を乗せて583系っぽくカラーリングしていこう!

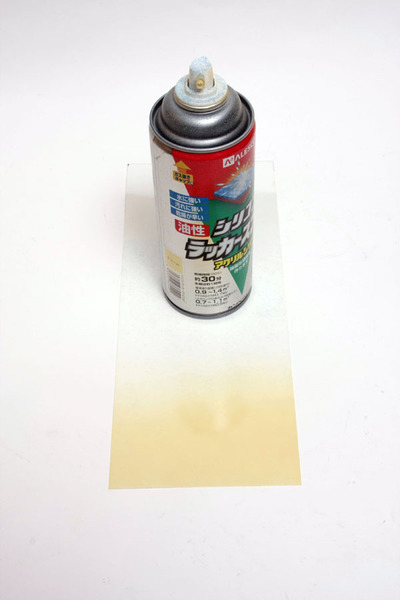

カラーリングの基本は、薄い色から順に濃い色を上塗りしていくこと。面倒でなければ、上塗りではなくマスキングをして塗り分けてもいい。まずはベースとなるクリーム色だが、市販のスプレー缶のクリーム色を塗る。鉄道模型用の「国鉄クリーム×号」というスプレー缶もあるが、小さい上に高く、売ってる店も限られているので、DIY店で売ってるクリーム色でOK。

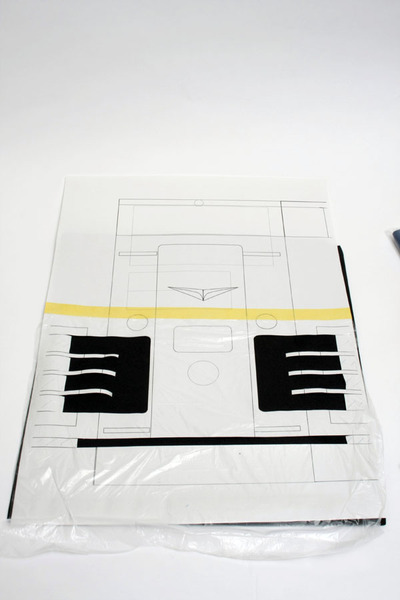

次に583系の象徴となるブルーを塗る。塗り分けの基本となるので、見た目でマスキングをするより、設計図をプリンタで出力して型紙を作るといいだろう。まず設計図を出力したら、図面全体にリップのりなどを塗って、その上に「養生マスカー」というものを貼り付ける。

養生マスカーは、スーパーなどにある肉や魚のパックを入れる薄いビニールをマスキングテープに貼り付けたもの。ピーッとマスキングテープを外すと、その長さだけビニールも一緒にくっ付いているので、幅の広い部分をマスキングするのに便利なアイテムだ。

あとは設計図に合わせて、マスカーごとカッターで着色部分を切り抜いてマスクパターンを作ろう。

マスクパターンをフロントパネルに当てて、だいたいの位置を決めたら、いったん外してマスクパターンの裏(紙側)にリップのりを塗っていく。とくにマスクの境目になる部分は、しっかりノリを塗ること。ノリをつけたマスクパターンを再びフロントマスクに当て、プラスチックに密着させるようにする。

紙の余った部分やマスカーの余分は、パネルの裏側にまわしてマスキングテープで仮止めする。写真では下半分しかマスキングしていないが、実際にスプレーするときは上部も養生マスカーでマスキングするのを忘れないように。これでペイントの準備が整った。

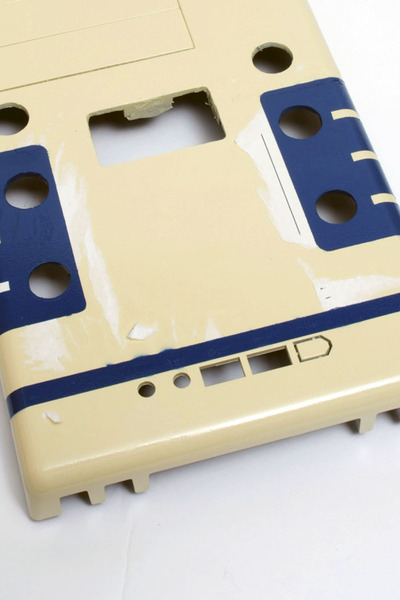

あとは市販のブルーのスプレーを2、3回に分けて徐々に色を濃くしていき、最後にマスクパターンをていねいにパネルから剥ぎ取ろう。

プラスチックに紙を張ったとはいえ、部分的には紙がピッタリ接着されてしまっている部分もあるが、とくに気にしないでいい。塗料が乾いたところで、ぬるま湯でフロントパネルを水洗いすればノリが溶け出し、くっ付いている紙もキレイに外せるからだ。

マスクパターンが浮いていたりすると、塗料が少しはみ出してしまう場合がある。

はみ出した部分は程度によって、次のようにリカバリーするといいだろう。

下の写真のように霧状に滲んでしまった場合

カッターの刃の背を使って、はみ出た部分を軽く削り取る。力を入れすぎると、下地のクリームまで剥がれてしまうので、女の子に触るように、ソフトタッチするのがポイント

塗料の液体が滲んでしまった場合

先と同様にしてある程度まではみ出た塗料をこそげ落とす。ただ液体状に滲んでしまと、下地のクリームの塗料が溶け出してしまっているので、完全に取りきれない場合がある。こんなときは、細い筆(面相筆)を使ってはみ出た部分を上塗りする。このときのポイントは、筆ではみ出た色をこすらないこと。筆に塗料を含ませて、ポンポンと点状に塗料を乗せていくと下地の色が溶け出さないようにペイントできる。

(次ページへ続く)