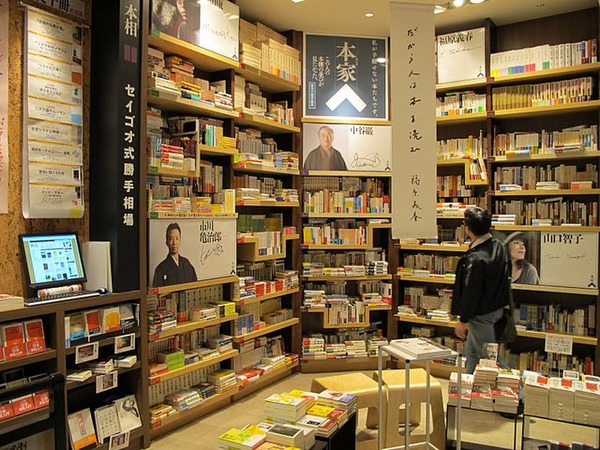

今後、DNP傘下で攻勢をかける丸善や、DVDや雑貨なども併売するTSUTAYAの大型店がそうであるように、大型書店はいわば「知的総合エンターテインメント」の集約・発信基地となっていくはずだ。

しかし、このような大型の投資を行なうためには、当然資本力も必要となる。

それでは、駅前や神田古書店街などに多く見られる小さな規模の書店は生き残れないのだろうか? デジタル対応への投資が難しい、小さな書店の生き残りの術は、古書や論文など非商用文献も含めたリファレンス能力の高さと、そこから生まれるコミュニティの強さに係ってくる。

小さな書店はコミュニティーを作る

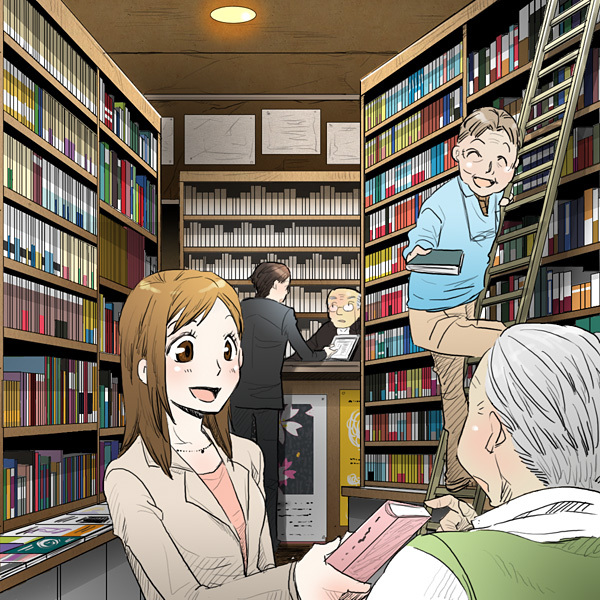

「すごい……古い紙の匂い」

「デジタル時代にはかえって新鮮だよね。あ、マスターこんにちは」

「マスター??」

「ああ、このお店では店主のことをマスターって呼んでるんだ。まさに知恵袋、いや仙人の域に達しているというリスペクトを込めてね」

山本くんは、天井までそびえる本棚を素通りして店の奥、本がうず高く積まれたカウンターに近づいて、マスターに話しかける。今回の企画の内容や、競合がおそらく行なってくるだろうプレゼンの内容を色々と話しているようだ。しばらく話を聞いていたマスターは、おもむろにカウンター裏の本棚から一冊の本を取り出す。

「おお……これは。すごいレア情報じゃないですか!? もう絶版なんですよね、コレ。春美さん、こっちこっち」

「ちょっと待ってくださーい。常連さんに捕まっちゃっていて……」

いつの間にか、春美さんもお店の常連客(どうやら、大学教授やらビジネス誌の編集者が情報を求めて集まってきているらしい)から、アレコレと本を薦められて、期待以上の収穫があった様子だ。

目利きを中心にサロンができる

大型書店が知的総合エンタメの発信基地であるならば、小型店は専門特化されたコミュニティに向かうだろう。あるテーマに沿って集められた本だけでなく、そこに集まる専門性の高い人々(=常連客)の存在自体が価値を持つ空間。

中世の「サロン」のように、コミュニティ形成の核となる空間が小さな書店の重要な機能になってくるはずだ。そしてその実現には、リファレンス能力に長けた店員の存在が不可欠だろう。

Kindleでの価格設定(9.99ドル)が示すように、流通コストが低い電子書籍の価格は下がる傾向にある。一方、紙で本を読む体験は一種贅沢な消費スタイルとも言え、その書籍を通じた交流といった付加価値も含め、価格は維持されるのではないかと筆者は考えている。

逆に言えば、そういった価値を見い出せない書店は、駅前の商店街がショッピングモールやデジタル化された商店街(楽天やAmazon)に駆逐されていったように、消えゆく運命にあるのではないか。

この連載の記事

-

第102回

ビジネス

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -

第101回

ビジネス

アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -

第100回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -

第99回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -

第98回

ビジネス

生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -

第97回

ビジネス

生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -

第96回

ビジネス

AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -

第95回

ビジネス

なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -

第94回

ビジネス

縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -

第93回

ビジネス

縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -

第92回

ビジネス

深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ