Windows Serverとクライアント用Windowsの違いとは?

Windows Serverの誕生と特徴を知ろう

2010年02月02日 08時00分更新

Windows Serverの特徴

前述の通り、Windows Serverの源流はLAN Managerだ。LAN Managerの目的は主として以下の3点であった。

- ファイルサーバー

- プリントサーバー

- ユーザー管理

ファイルサーバーはファイルの保存場所を提供し、プリントサーバーはプリンタを共有する仕組みである。もちろんこれらは現在でも重要な機能である。Windows Serverでは、ファイルとプリンタの共有に同じプロトコルを使う。これをSMB(Server Message Block)またはCIFS(Common Internet File System)と呼ぶ。CIFSはダイレクトホスティングSMBとも呼ぶ。もともとLAN Managerが使っていたファイル共有プロトコルが、SMBである。SMBはトランスポート層のプロトコルに依存しない仕組みとなっている。つまり、前述のIPX/SPXやTCP/IPなどのプロトコル上で動作するのだが、それだけ複雑な構造をしている。これをTCP/IP専用に書き換えたのがCIFSである。

3つめの重要な機能であるユーザー管理は、ファイルサーバーやプリントサーバーを使うためのインフラとして用意された。複数のユーザーが1台のファイルサーバーを共有する場合、だれでも同じ権限でファイルを利用できるのは困る。あるファイルは営業部の人だけが利用でき、別のファイルは開発部だけが利用できるというような制限が必要である。この制限を「アクセス制御」と呼ぶ。

アクセス制御を実現するには、現在「だれが」アクセスしようとしているかを識別する必要がある。そのための仕組みがユーザー管理である。ユーザー管理の機能はWindows 2000のActive Directoryで大幅に拡張され、「ディレクトリサービス」というサーバー機能となった。ディレクトリサービスと呼ばれるサーバー製品はいくつかあるが、Windowsクライアントを標準でサポートするのはWindows Serverだけである。

アクセス制御の基本的な仕組みは、以下の通りである。

認証(事前準備)

- 事前に管理者がWindows Serverにユーザー名とパスワードを登録しておく

- ユーザーはログイン時にユーザー名とパスワードを入力する

- 登録してあったユーザー名とパスワードの組み合わせが正しければログインを許可する

承認(ファイルアクセス)

- ファイルには、事前にどのユーザーに対してどのような許可を与えるかを指定しておく

- ユーザーがファイルにアクセスする

- ファイルサーバーは、アクセスしてきたユーザーに対して、どのような許可が与えられているかを調べる

- ユーザーが要求したアクセスが、許可された範囲であれば許可し、そうでなければ拒否する

さらに、Active Directoryでは「グループポリシー」により、クライアントのユーザー設定やコンピュータの構成を自動化する機能も追加された。グループポリシーを使えば、コントロールパネルの設定のほとんどを自動構成できる。特に、複雑なセキュリティ構成を自動化できるので便利である。

今回は、Windows Serverの歴史的な経緯とクライアントとの関係を紹介した。次回はWindows Server 2008で実現できる役割を紹介する。ファイルサーバーとプリントサーバーからスタートしたWindows Serverがどのように進化したかを理解できるだろう。

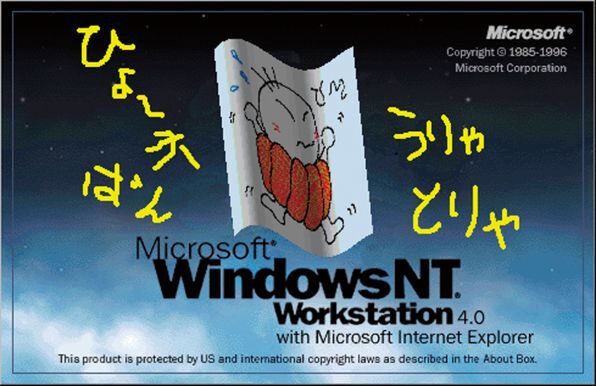

Windows NT 4.0に含まれる落書きファイル

Windows NT 4.0のCD-ROMには、「i386」フォルダに「ntjpn256.bm_」という圧縮されたファイルが含まれる。これをExpandコマンドで展開すると「ntjpn256.bmp」という画像ファイルとなり、画面4のような画像となる。「ひょ~かばん」とあるが、製品版にも含まれる。カボチャのキャラクタは開発チームのマスコットらしい。

画面4●Windows NT 4.0のCDに含まれている落書き

また、スクリーンセーバに「3Dテキスト(OpenGL)」を選んで、表示文字列に「おすし」と指定すると、寿司ネタの名前が次々と表示される。Windows NT 3.5では「i love sushi」だった。「I Love Sushi」はシアトルにある寿司屋の名前で、開発チームの人もよく行ったらしい(写真1)。現在は、こうした遊びは禁止されているようで、意外なものが見つかることはないだろう。

写真1●シアトルの寿司屋「I Love Sushi」

この連載の記事

-

最終回

ソフトウェア・仮想化

スナップショットとクイックマイグレーションを使ってみよう -

第34回

ソフトウェア・仮想化

Hyper-Vの仮想マシンに「統合サービス」を入れよう -

第33回

ソフトウェア・仮想化

Hyper-Vの仮想マシンのハードウェアを設定しよう -

第32回

ソフトウェア・仮想化

Hyper-Vのインストールはネットワークに注意しよう! -

第31回

ソフトウェア・仮想化

Windows Server 2008の仮想化機能「Hyper-V」を活用しよう -

第30回

ソフトウェア・仮想化

Windows Server Update Servicesの活用方法とは? -

第29回

ソフトウェア・仮想化

Windows ServerをWindows Updateサーバにしよう -

第28回

ソフトウェア・仮想化

Active Directoryと連携できるIISの認証機能を理解 -

第27回

ソフトウェア・仮想化

Windows Serverの標準Webサーバ「IIS」を活用しよう -

第26回

ソフトウェア・仮想化

Windows ServerのCAでメールを安全に -

第25回

ソフトウェア・仮想化

Windows Server証明書サービスを設定しよう - この連載の一覧へ