17日から開催された、マイクロソフトの開発者向け国際会議「PDC09」では、ASCII.jp読者の興味も高い「Office 2010」についての最新情報も公開された。

DirectXの活用やオンライン作業・配信機能を追加

MSDNやTechNetなどで開発者・テスター向けに先行提供されていたOffice 2010ベータ版の一般公開がPDC09で発表された。Officeといえば、ワープロの「Word」、表計算ソフトの「Excel」、プレゼンテーション作成の「PowerPoint」、電子メールクライアントの「Outlook」、電子ノートブックの「OneNote」など、ビジネスアプリケーションスイートの代名詞ともいえるソフトだ。製品リリースは2010年前半の予定。

今回のOffice 2010では、Office 2007で採用されたリボンUIを大幅に取り入れ、すべてのアプリケーションでリボンインタフェースが採用されている。そのほかに、Windows 7の「Direct2D」や「DirectWrite」の機能(関連記事)もサポートしている。これにより、テキストの表示が綺麗になったり、拡大縮小がスムーズになったりしている。

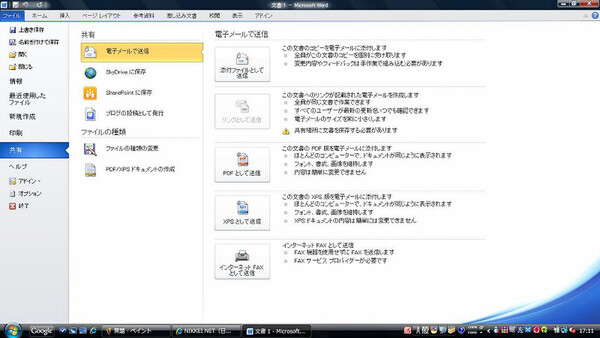

各アプリケーションに共有のコンセプトとして、コラボレーション機能がある。コラボレーションン機能を利用すれば、複数ユーザーでひとつのドキュメントを編集できる。完成したドキュメントをロックして編集できなくする機能や、複数人のコメントを反映して文書を更新したり、以前の版との変更部分を簡単に表示する機能をある。このコラボレーション機能は、Word、Excel、PowerPointで複数ユーザーによる共同作業でドキュメントを作成・編集するのに非常に役立つ。

また、PowerPointには、インターネットを介して複数のユーザーにプレゼンテーションを配信する「ブロードキャスト配信機能」が用意されている。この機能を利用すれば、オンラインでの遠隔プレゼンテーションも可能だ。

PowerPointで面白いのはエフェクト機能だろう。PowerPointのエフェクト表示に、GPUのハードウェアアクセラレーションが利用されている。例えば、プレゼンテーションスライドの切り替え時に、画面が粒子のように舞って次の画面に変わるというエフェクトも用意されている。GPUの機能を利用しているためCPUに大きな負荷をかけずに、派手なエフェクトが利用できる。

そのほかにもOffice 2010では、簡易DTPソフトの「Publisher 2010」やXMLデータの作成・編集ソフトの「InfoPath 2010」が用意される。また、Office 2010と同時にリリースされるOfficeファミリーにはほかにも、作図ソフトの「Visio 2010」、プロジェクト管理の「Project 2010」、Officeソフトで作成した文書を管理したり、さまざまな情報を提供するビジネスコラボレーション用のサーバーソフト「SharePoint 2010」、電子メールサーバーの「Exchange 2010」などがある(Exchange 2010は一足先にリリース済み)。

この連載の記事

-

第50回

PC

次期IE「Internet Explorer 10」プレビュー版が公開 -

第49回

PC

RTM版も登場 Windows Home Server 2011の変更点とは -

第48回

PC

5秒で起動するSplashtop OSを自作パソコンで試す -

第47回

PC

ベンチで検証 Internet Explorer 9 RCの互換性と性能 -

第46回

PC

正式版の直前となるInternet Explorer 9 RC版が登場 -

第45回

PC

Silverlightをさらに進化させる「Silverlight 5」 -

第44回

PC

「Windows on ARM」が持つ意味と課題は何か? -

第43回

PC

GPUを利用できる仮想化ソフト XenClient 実践編 -

第42回

PC

複数のWindowsを使い分ける仮想化ソフト XenClient -

第41回

PC

3秒で起動しWindowsと共存するOS「Splashtop OS」 -

第40回

PC

最新版「PP7」に見るIE9の性能と互換性の高さ - この連載の一覧へ