10月上旬、ファイル共有ソフト「Winny」(ウィニー)の開発者に対する第2審の判決があり、無罪の判断が出た。第1審では有罪判決が出ていたが、第2審での逆転無罪の判決は各メディアにも大きく取り上げられた(関連記事)。読者の中にも、この件を伝える記事を目にした方は多いだろう。

この裁判では、ファイル共有ソフトのネットワークに、映画や音楽などのファイルが著作権を無視して流通している点が問題として取りざたされている。しかし、一方でこのネットワークには情報漏洩を狙う悪質な不正プログラムも存在する。

会社内ではファイル共有ソフトの使用を禁止しているところが多いと思う。だが、自宅PCでファイル共有ソフトを使用しているのに、仕事に使う文書ファイルなどを自宅のPCでも保存・作業しているという方は少なくないのでは?

今回は、ファイル共有ソフトのネットワークに存在する不正プログラムがどのように情報漏洩を狙うのか検証し、その対策について考えてみる。

ファイル共有ソフトの問題点は

著作権法違反だけではない!

Winnyに代表される「P2P技術」を使用したファイル共有ソフトは、各PCがネットワークで相互接続され、ユーザーが不特定多数の相手とファイルのダウンロード/アップロードを通じて共有できる仕組みだ。

中には、この仕組みを悪用して音楽や映画などのファイルを著作権無視でやり取りするユーザーが存在する。冒頭で触れた裁判も、Winnyの開発自体が“著作権法違反の幇助にあたるかどうか”が争点となっている(関連サイト)。

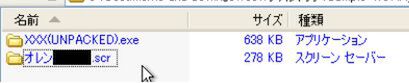

攻撃者は、効率的に不正プログラムを配布する手段のひとつとして、ファイル共有ソフトのネットワークに着目した。しかも、ユーザーが不正プログラムを実行してしまうように、不正プログラムを音楽や映画のファイルに偽装させている。前回記事(すわっ PCに不正プログラムがいるかも!? どう確認する?)でも述べた“アイコン偽装”が、ここでも使用されているわけだ(図1)。この例では、実行ファイルやスクリーンセーバーにもかかわらず、アイコンはフォルダーになっている。

暴露ウイルス(通称:キン●マウイルス)を

実際に試してみる!

ファイル共有ソフトでは、ユーザーが自分の意思でネットワーク上のファイルを取得するため、ある日突然届くメールの添付ファイルよりもユーザーが誤って(よく確認せずに)実行してしまう可能性が高い。こうした不正プログラムは、感染したPCのファイルを破壊するケースもあるが、多くは感染PCのファイルを外部に公開してしまうというもの。もし会社の重要機密ファイルを、そんなPCに保存していたら「知らぬ間に情報漏洩!」ということも考えられる。

情報漏洩させる不正プログラムにはいくつかの種類(パターン)があるが、ここでは2006年4月に流通した「WORM_ANTINNY.BJ」(アンティニー)を例にその手法を見ていく。ちなみに、このアンティニーは、「シャレタマ」や「ドクロウイルス」などとも呼ばれており、こちらの名前を聞いたことがある読者も多いだろう。

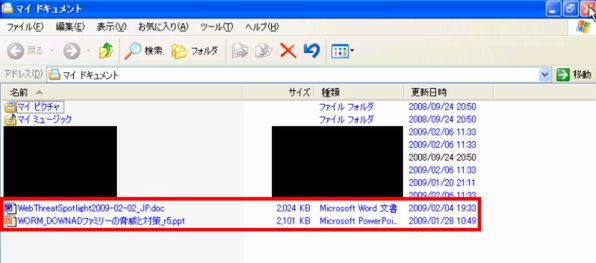

実験として、まずマイドキュメントフォルダーに機密ファイルを想定したサンプルファイルを用意した。図2の一番下の2つのファイルがそれだ。

この連載の記事

-

第13回

ビジネス

巧妙化した偽セキュリティソフトにご用心! -

第12回

ビジネス

Windows 2000だけじゃない! サポート切れOSは脅威のもと -

第11回

ビジネス

ケータイも安心できない!? モバイル・セキュリティ最新事情 -

第10回

ビジネス

新人必見!慣れた今ごろが危険 情報漏洩の落とし穴 -

第9回

ビジネス

“Web改ざんの恐怖”見ただけで感染の仕組みを理解 -

第8回

ビジネス

見ただけで感染! “Web改ざんの恐怖”を正しく理解 -

第7回

ビジネス

納得!企業向けと個人向け セキュリティー製品の違いとは? -

第6回

ビジネス

トレンドマイクロ“リージョンラボ” その実態を見た -

第5回

ビジネス

毎朝の憂鬱!スパムメールの手口と脅威、その対策まで -

第3回

ビジネス

すわっ PCに不正プログラムがいるかも!? どう確認する? - この連載の一覧へ