すべてをIPに

All-IP化も、現在注目の動向だ。NTTやKDDI、ソフトバンクで昨今推進されてきたAll-IP化はコアネットワークの整備が中心であり、対象のアプリケーションはほとんどIPベースであった。システムが比較的新しい企業や、ちょうど更改の時期を経てIP化へと移行した企業の多くは、これによりIPベースのネットワークへと移行。通信コスト削減を達成している。

一方で、採算面や時期的な問題などで旧来からのホストシステムの更改が難しく、SNAやFNAなどのレガシープロトコルを使わざるを得ない企業も存在する。こうした企業では、アナログ/デジタル専用線などのレガシーサービスを使い続けなくてはならず、IP化からは取り残されている状態である。もちろん、レガシープロトコルをIPに変換するような製品やサービスも出てきている。しかしそれを使用したとしても、遅延やパケットロスに敏感なレガシーアプリケーションの挙動自体が変わるわけではない。現在のIPネットワークのように障害時の切り替わりに時間がかかるようでは、ミッションクリティカルなアプリケーションを使用するのには心もとない。また、昔のシステムの中にはネットワークからのクロック供給を必要とするものも多く、単なるIPネットワークではこれに対応することは難しい。ところが、旧来のアナログ交換機や低速伝送装置はすでに製造販売が終了し、部品も供給できなくなりつつある。専用線サービスを維持するためのコストは高止まりしており、通信事業者としてもAll-IPネットワークへの移行は必須となっている。そう、すべてのユーザーのシステムがIP化するのを待っているわけにはいかない状況なのだ。

そこで最近登場してきているのが、従来の専用線で提供されていた機能をネットワーク側で提供することで、顧客にシステムを変更することなくシームレスにIPへと移行させるための技術である。そもそも、従来の専用線で提供されていた機能には、(1)高速な切り替え、(2)クロック信号の伝達、(3)専用線上を流れるデータをそっくりそのまま対向に伝達すること、の3つがある。この3つの機能をIPネットワーク上で実現する機能を見てみよう。

まず、(1)の高速な切り替えを成立する手段としては、最近充実してきたOAMプロトコルの活用が挙げられる。OAMとは「Operation And Management」の略であり、OAMプロトコルはまさにオペレーションや管理を楽にするためのプロトコルとなる。身近なものとしては、IPにおけるpingやtracerouteなどのような、ネットワーク機器やホストの生死確認をするために使用する機能が挙げられる。

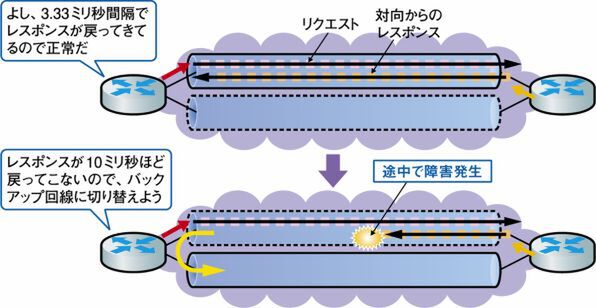

OAMを活用した高速切り替えの実現には、Ethernet上で使用可能なOAM(Ethernet OAM)が搭載する「CC(Continuity Check)メッセージ」がある。これを対向ノード間で高速に送受信させることで、ルーティングプロトコルなどで到達できないほど迅速に障害の発生を検知することが可能だ。これにより、障害の検知をしたらすぐにバックアップ回線に切り替えるといった障害時の高速な切り替えが可能になる(図1)。現在では、CCメッセージを3.33msec間隔で送信し、10msecほどで回線を切り替える製品も出てきている。

次に(2)は、パケット上でクロック信号を伝達する技術で実現する。代表的な技術はSync EthernetやIEEE1588v2で、これらも各製品への実装が進んできている。

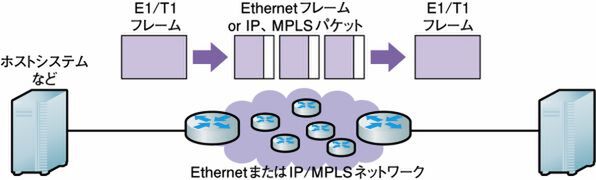

最後の(3)については、レガシーエミュレーション技術がこれを担う。エミュレーションとは、ユーザーからは従来のサービスと見た目も使い勝手も同じサービスを、新しい技術を用いて提供するものである。レガシーエミュレーション技術はIPなどのパケットネットワーク上で専用線などの従来型サービスを提供し、ユーザーをシームレスに移行させることを可能とする。具体的にはCESoPSN、SAToPといった技術が使用される。イメージとしては、図2のようにこれらの技術を実装したルータなどがTDMのビットストリームをIPなどのパケットに変換し、IPネットワークに転送。対向のルータがこれを再びビットストリームに戻すことで両端のホストシステムからは今まで通りTDMによる接続に見える、というわけだ。

これらの技術は徐々に実装が進んでおり、ひょっとしたら3年後には多くの専用線サービスが実はIPネットワーク上で動いていることになっているかもしれない。

(次ページ、「NGNとアプリケーション連携」に続く)

この連載の記事

-

第6回

ネットワーク

ますます高速化する有線と無線の伝送技術 -

第4回

ネットワーク

ICANNの動向から見たドメイン名とDNS -

第3回

ソフトウェア・仮想化

Atom登場が追い風となるLinux -

第2回

ネットワーク

Windows7とServer 2008 R2でなにが変わる? -

第1回

サーバー・ストレージ

群雄割拠が続くサーバ仮想化の将来 -

ネットワーク

インフラ&ネット技術の今と未来 - この連載の一覧へ