Ethernetのバス型トポロジ

Ethernet当初の規格である10BASE5や10BASE2は集線装置を使用しなかった。これは両規格のトポロジが大きく関係している。

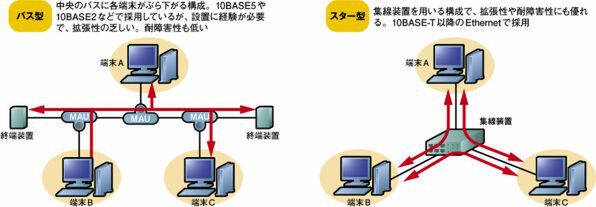

「トポロジ(Topology)」とは、ネットワークにおける接続形態を意味する用語だ。Ethernetのトポロジとしては、1本のケーブルに分岐を作って端末をつなぐ「バス型」、集線装置を用いる「スター型」に分けられる(図6)。

このうち、10BASE5や10BASE2は、バス型配線の規格として標準化された。これらバス型の同軸ケーブルの両端は「ターミネータ」と呼ばれる装置で終端され、信号が反射するのを防ぐ。そして、各端末とつなぐためにトランシーバ*5と呼ばれる端末接続用のアダプタがケーブルに取り付けられた。

*5:トランシーバ ケーブルからの信号を取り出して、端末で扱える信号に変換する機器である。ただ10BASE5の場合、トランシーバの取り付けには、心線と通電するようにケーブルに直接穴を空ける必要があった。とはいえ、バス型のEthernetにはいくつか弱点があった。まず、どこか1カ所が断線すると、ネットワーク全体が利用できなくなる点だ。また、前述したようにトランシーバなどを用いた増設はきわめて大変だ。簡単に端末をネットワークに参加させることができないのだ。

その結果、主流になってきたのが10BASE-Tから採用されたスター型配線である。スター型配線では各端末から出されたケーブルを集線装置に集約する。集線装置を用いることで、端末を増やすたびに配線を変更する必要もなくなる。また1本のケーブルで断線等が起こっても、集線装置が動作している限りネットワークは利用できる。こうしたメリットから、10BASE-T以降のEthernetでは、スター型トポロジが標準的に用いられている。

集線装置の元祖はリピータハブ

複数の端末同士を相互接続するための集線装置の元祖は、リピータハブだ。1990年代後半まで、オフィスに置かれていたのはほとんどがリピータハブだった。リピータとは、伝送距離を延長するために、信号を整形・増幅する装置を指す。ビット列を運ぶ電気信号は、ケーブルを伝わる距離が長ければ長くなるほど、減衰してしまう。そのため、リピータでは信号を受け取って、増幅・整形して再度送信する。これにより、Ethernetで100mという伝送距離を超えた伝送が可能になるのだ。

一方、ハブはもともと車輪の中心を意味する用語で、ネットワークの中心となるハブとそれに接続するスポークという要素で構成される。ネットワークにおいては、スター型トポロジで用いられる集線装置そのものを意味する。

つまり、リピータハブとはリピータ機能を持ったハブという意味を持つ。ケーブルで1対1で直接つなぐのではなく、集線装置につなぐだけで他の端末との通信が可能になるのだ。その意味では、冒頭に紹介したスイッチングハブと利用方法は変わらない。

しかし、リピータハブを用いるEthernetでは、スター型配線といっても、動作上はバス型の配線を集線装置の中に収めているに過ぎない。内部ではすべてのポートが1本にまとめられているからだ。これは特定の宛先に向けた手紙をマンションのポスト全員に投函するようなものだ。そして、本来の宛先と関係ない端末にも同じ信号が流されることになる。これではバス型のEthernetと同じである。

このようにリピータハブは、バスとコネクタが1つの筐体に入って、ケーブルの抜き差しが容易になっているだけ。実質はポートの数の分に分岐されたケーブルと原理は変わらないわけだ。

(次ページ、「PCの増大でコリジョンが無視できなくなる」に続く)

この連載の記事

-

最終回

ネットワーク

アクセスルータの機能を知っていますか? -

第4回

ネットワーク

レイヤ3スイッチのさまざまな機能 -

第3回

ネットワーク

ルーティングとレイヤ3スイッチの関係とは -

第2回

ネットワーク

高価な企業向けスイッチはここがすごい! -

ネットワーク

図で解剖!スイッチ&ルータ - この連載の一覧へ