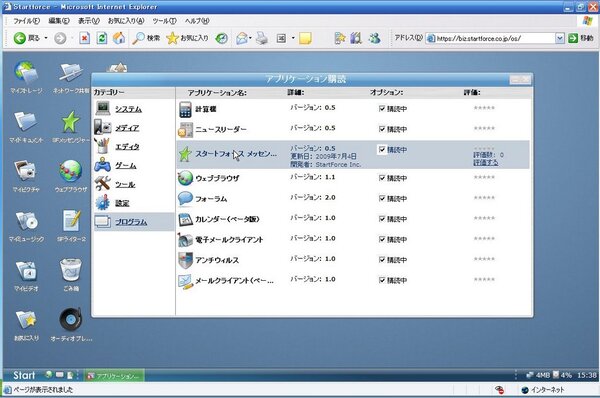

StartforceではデスクトップOSと同じくアプリケーションも選択でき、OpneOfficeやKingsoft OfficeのようなMicrosoft Office互換のオフィススイートもオプションで用意されている。先頃はLinux搭載NetbookとStartforceを組み合わせた「Startforce Boot Client ソリューション(SFBCソリューション)」というパッケージ商品を広瀬電工と販売することを発表した。つまり、OSやアプリケーションに加えて、PCまでまとめて導入できるわけだ。

Startforceは管理やセキュリティ面でも優れている。利用アプリケーションやファイル/フォルダへのアクセス権なども細かく設定でき、操作履歴も完全に取得できる。サーバとのやりとりは当然ながらSSLで暗号化されており、ユーザーデータをブラウザキャッシュに残さないように設定することも可能だ。

シンクライアントの1形態として

ようやく認知

スタートフォースは米国のベンチャーで、実は2006年にFUSION GOLを運営していたフュージョン・ネットワークサービスから試験サービスを開始している。3年前はコンセプトが先進的すぎ、あまり受け入れられなかったが、昨今ようやくシンクライアントの1形態として認知されるようになってきた。サーバやストレージはユーザー側には不要なので、管理コストを削減でき、情報漏えいなどのセキュリティ対策としても有効。また、いろいろなデバイスやロケーションにおいて、ユーザーごとのデスクトップが呼び出せるため、在宅勤務やモバイルワーク環境としても十分使える。

とはいえ、Startforceはシトリックスの「XenApp」のような従来のシンクライアント製品と、技術的に一線を画している。XenAppやヴィエムウェアの「VMware View」などは、マウスやキーボードの動作に合わせて、サーバ上で実行された処理結果をリアルタイムに配信する「画面転送型」という方式を採用する。Webブラウザ上で実行する場合も、HTTP上でRDPやICAといった画面転送プロトコルを動作させるだけで、基本的な動作原理は変わらない。

だが、こうした画面転送型のシンクライアントはネットワークの帯域に与える負荷が大きく、インターネット上での利用には不向きだ。また、実行中は常時画面転送を続けるため、サーバにも負荷がかかる。結果として、相応のサーバやネットワークのインフラが必要となり、コストがかかるという弱点があった。

これに対してStartforceは、画面転送プロトコルではなく、Ajaxによる非同期通信を用いる。転送する画面イメージをサーバ側で作成するわけではなく、転送に必要な情報のみを転送するだけなので、サーバの負荷も軽く、動作も軽快というわけだ。

クラウド上のサービスとして急速に成長するか?

ここまで見ればわかる通り、StartforceのWebデスクトップは、情報システムが抱えているセキュリティや管理の問題をかなり劇的に解決してくれる。

現在、多くの企業はWindowsとOfficeを1台ずつ導入して、セキュリティポリシーを確保するためにActive Directoryを構築。また、情報漏えい対策やアンチウイルスのツールを全PCにインストールし、そららを管理するためのツールを入れつつ、社内サービスを遠隔から使えるようにするためにVPNを構築している。これでは社内システムはどんどん張りぼて化し、複雑になる一方だ。その点、Webデスクトップは現在のPC環境をそのままネット上に持って行くことで、システムをシンプルにしてしまうのだ。とはいえ、「Salesforceのサーバを社内に設置することも可能ですし、Exchangeサーバとの連携も可能です」(ジン氏)と、既存のシステムとの連携も容易だ。

こうしたWebデスクトップは、クラウド上のサービスとして多くのベンダーがサービスを展開し始めている。今後、Startforceも先駆者としての真価が問われてくることになるだろう。