ファイルサーバに関するトラブルでもっとも深刻なのが、ハードディスクのクラッシュだろう。ハードディスクが故障することを前提にRAIDで多重化するのは常套手段だ。しかし、RAIDを過信するのではなく、こまめなバックアップ体制の確保も忘れてはならない。

ハードディスクがクラッシュ

かつて、サーバといえばミニコンやUNIXワークステーションだった時代には、バックアップ用メディアの主流はDLT(Digital Linear Tape)やLTO(Linear Tape-Open)などの磁気テープだった。ただ、インテルベースのPCサーバが台頭した現在、ごく一部を除いて磁気テープの時代は終わったといえる。それを象徴するのが、Windows Server 2008の「Windows Serverバックアップ」が磁気テープへのバックアップをサポートしなくなったことだ。

コストと入手のしやすさで考えると、DVDなどの光学メディアが次善策として挙げられる。ただ、DVDの1枚あたりの容量はせいぜい4~8GB、Blu-rayディスクでも50GBだ。ともなると数TBの大容量ハードディスクも珍しくない昨今、何枚ものメディアをとっかえひっかえするのも大変な作業だ。また、バックアップ中、常時そばにいなければならないとなると、夜中や休日に自動バックアップするのも難しい。

こうなると、Windows Server 2008では、日常的なバックアップをハードディスクに行なうのがセオリーとなる。予算の問題があるが、複数の外付ハードディスク(USB、IEEE1394、eSATAなど)をローテーションして使うのが理想である。

バックアップの方式

バックアップ先が決まったところで、今度は手段を見ていこう。

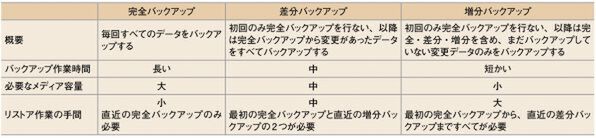

バックアップの手段には、大別すると「完全バックアップ」「差分バックアップ」「増分バックアップ」の3種類がある(図1)。

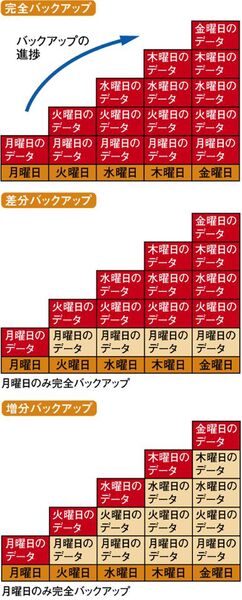

図1 バックアップ方式の違い。赤い部分がバックアップ対象のデータで、黒い字の部分はバックアップ対象外のデータ。いずれも、月曜日は完全バックアップとすると、火曜日は増分バックアップと差分バックアップで違いはなく、水曜日から違いがでる

それぞれ一長一短があるので、一概にどれがよいとはいえない(表1)。一般論だが、1週間単位で曜日を決めて完全バックアップを1回、残りの日は増分バックアップまたは差分バックアップを組み合わせるのがよいだろう。

毎日のバックアップ作業だけを考えると増分バックアップが楽だが、万一の際にリストアする手間を考えると、差分バックアップも捨てがたいところだ(図2)。このあたりは運用ポリシーで判断しよう。

図2 バックアップ方式ごとのリストアの違い。金曜日のバックアップが完了したあとに障害が発生した場合、リストアに必要なバックアップデータが青い部分。結果として、赤い部分はリストアに不要なバックアップデータとなる

(次ページ、「Windows Server 2008の場合」に続く)

この連載の記事

-

第8回

サーバー・ストレージ

メールサーバからメールが送信されない -

第7回

サーバー・ストレージ

DHCPサーバからIPアドレスが発行されない -

第6回

サーバー・ストレージ

RAIDのエラー対策をしていますか? -

第5回

サーバー・ストレージ

ファイルサーバのファイルが操作できない -

第4回

サーバー・ストレージ

ファイルサーバの文字化けの解消方法は? -

第2回

サーバー・ストレージ

まずはリモートでトラブルの原因を切り分けよう -

第1回

サーバー・ストレージ

管理者の心構えはできていますか? -

ネットワーク

サーバトラブル解決のセオリー<目次> - この連載の一覧へ